燕京理工学院雷锋精神践行馆揭牌仪式现场

在10月17日全国扶贫日这个承载着“为民初心”的特殊日子里,我们雷锋宣讲团一行与燕理的领导、老师、同学们相聚于此,共同见证雷锋精神践行馆揭牌的重要时刻。这不仅是一座场馆的诞生,更是一份精神传承的新起点——它像一盏明亮的灯塔,将以有形之姿承载无形的雷锋精神,滋养每一位到访者的雷锋情怀。

我与燕理的公益缘分,在去年的4月便已结下。那时,我受邀参加学校社会公益学院成立仪式,亲眼看到燕理将“公益育人”郑重写入学校发展蓝图,让“奉献”成为校园文化中最鲜明的底色。当天,我还和同学们围坐在一起,以雷锋精神为主题展开专题分享。在思想的碰撞中,我能清晰感受到年轻心灵对 “奉献价值” 的思考与共鸣。更让我印象深刻的是与王传超副校长的对话,他说:“我们的社会、我们燕理太需要雷锋,太需要信仰了。”这句话朴实透彻,道出了燕理人对精神引领的迫切渴求,更藏着这所学校深耕公益、以精神育人的坚定决心。

提起雷锋精神,很多人会想到“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去”的赤子之心,想到“干一行爱一行、专一行精一行”的执着坚守。而在燕理,雷锋精神最生动的诠释,则藏在十七年如一日坚守四川平武的故事里。2008年汶川大地震的余波尚未平息,平武县的临时教室里,孩子们仰着沾满尘土却依旧明亮的小脸,怯生生地问前来支援的燕理师生:“老师,你们从哪里来?”对此,燕理人用行动给出了最坚定的回应——10名党员师生组成首批支教团,在余震不断的险境中,历经20多个小时的长途跋涉,带着全校师生筹集的220余万元捐款捐物,毅然走进了满目疮痍的灾区。当支教团结束帮扶准备离开时,孩子们偷偷塞给老师一张纸条,上面用稚嫩的笔迹歪歪扭扭写着:“你们明年还会来吗?”就是这短短一句话,成了燕理人十七年风雨无阻、不离不弃的承诺。

2008年汶川震后,燕京理工学院(原北京化工大学北方学院)全体志愿者在平南羌族乡华光村支教时的情景

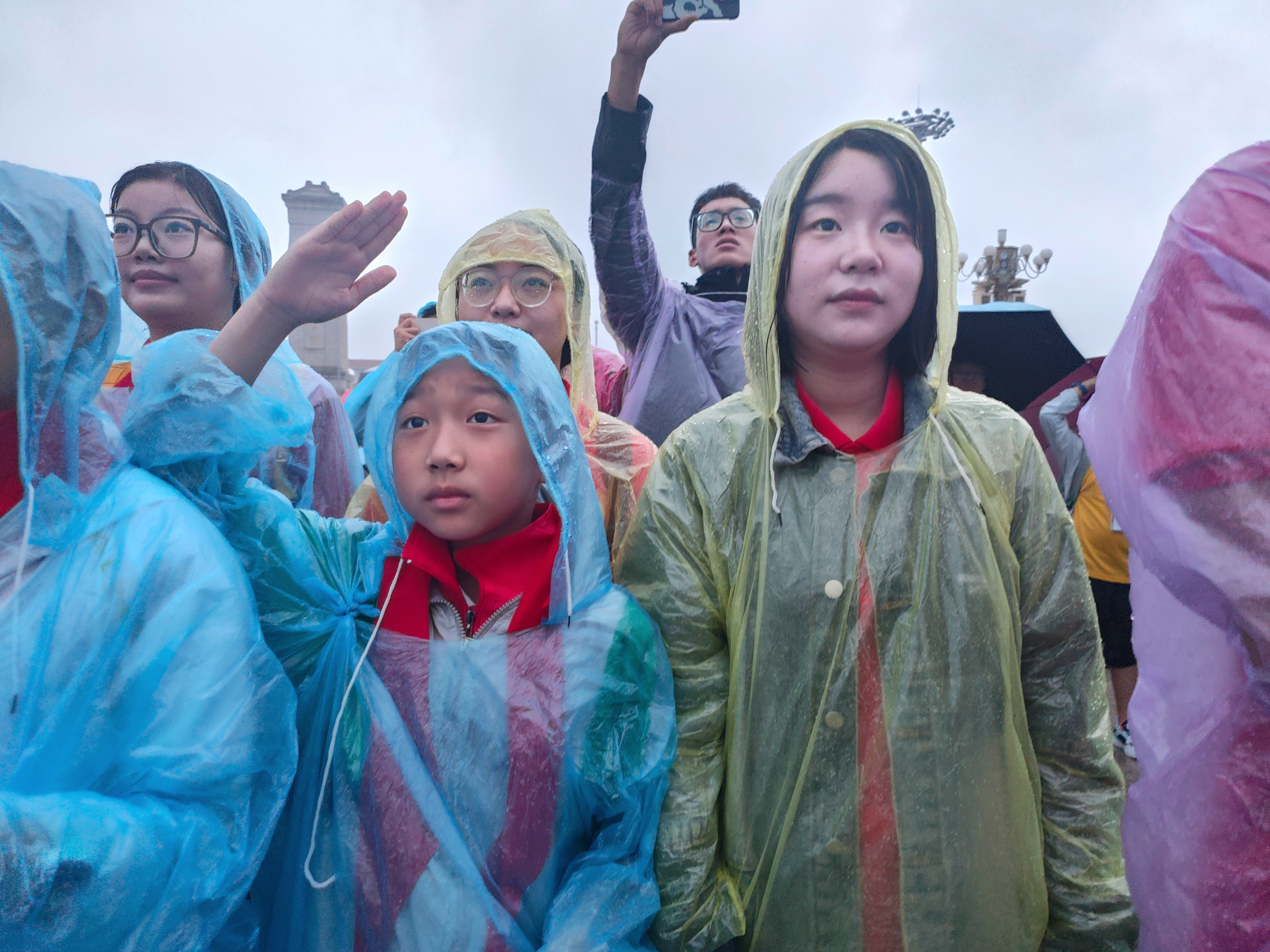

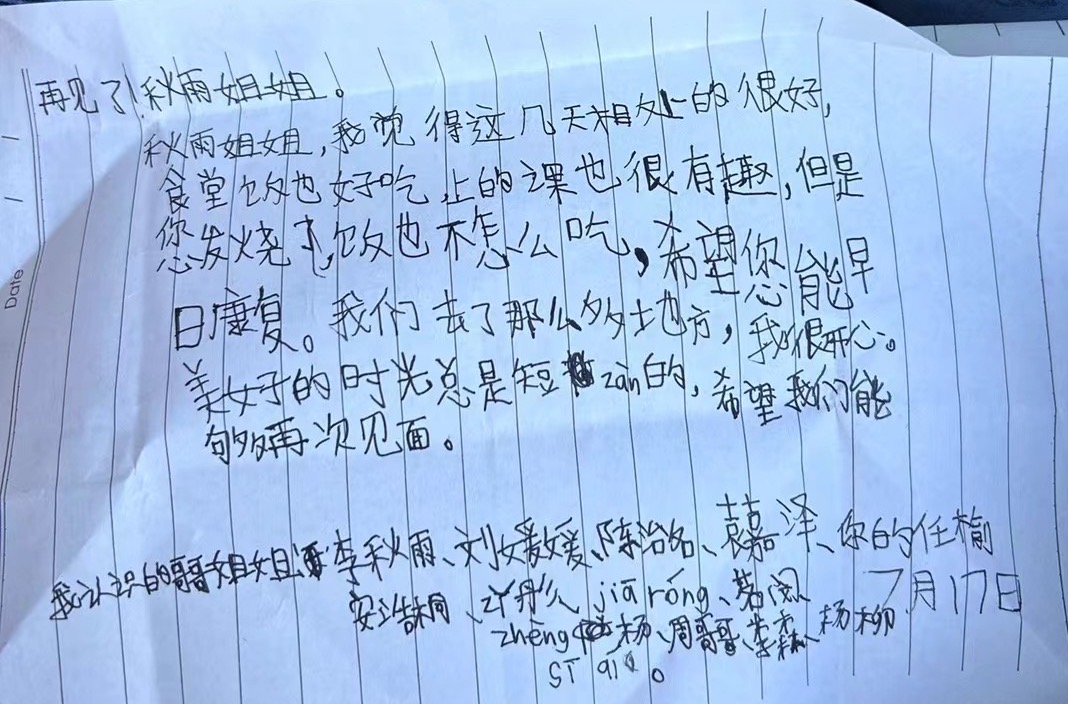

这十七年,是雷锋精神在扶贫路上生根发芽、茁壮成长的十七年。燕理人没有把帮扶停留在“应急支援”的阶段,而是一步步探索出“暑期集中支教+学期远程辅导+特色项目跟进”的长效帮扶机制;后来,更是与平武县正式签订“红燕平康”乡村振兴战略合作协议,把短期帮扶变成了长期陪伴。他们把雷锋的“钉子精神”实实在在落实到了教育扶贫的每一个环节:为当地孩子开设220余门特色课程,让羌绣的针脚、漆器的光泽走进课堂,不仅让非遗文化在孩子们心中种下传承的种子,更让不同民族的孩子在共同学习中筑牢团结的根基;钻进山间的养蜂基地、走进挂满果实的蜜桃林,用200余场助农直播打通产销链路,创下近百万元的销售额,让320余户农户的“钱袋子”越来越鼓,日子越过越甜。往届支教队员吴希冉曾回忆,她永远忘不了那些“走几十里山路上学,却依旧开朗爱笑”的孩子;实践团成员李秋雨的日记里,记录着为每个孩子准备“专属辅导笔记”的温暖细节;而孩子们在天安门广场雨中向燕理老师敬礼的身影,更是这场跨越1700公里爱心接力中最动人的瞬间。这些片段不是虚构的故事,而是燕理人用行动书写的新时代“雷锋日记”。

2024年支教回访,来自四川平武的小朋友在雨中的天安门广场升旗仪式现场向国旗行少先队礼

四川平武小朋友写给支教队员的信

平武的坚守,只是燕理“公益育人”成果的一个缩影。社会公益学院成立一年多来,已汇聚45000余名注册志愿者,年度志愿时长累计超27万小时,服务群众达23万余人次。这些数字背后,是一个个燕理人放弃休息时间、走进社区、走向基层的身影。而成立于2006 年的雷锋连,更以87.4万小时的累计志愿时长,生动诠释了“相聚一团火,播撒满天星” 的铮铮誓言。

志愿服务数字卡片

参加揭牌仪式的部分嘉宾参观雷锋精神践行馆

从平武山区的支教课堂,到社区里的普法宣传;从守护绿水青山的环保行动,到走进养老院的温馨服务——燕理人没有把雷锋精神挂在嘴边,而是把它变成了日常:是课后辅导社区老人使用手机的耐心,是假期去山区给孩子上课的执着,是看到农户滞销农产品时主动开播的担当。也正是这份“把理念落到实处”的坚持,让燕理获评“雷锋精神高校示范教育基地”。这份荣誉,是每一位燕理人用奉献书写的荣光。

部分获奖牌匾和证书

如今,雷锋精神践行馆的揭牌,为这份坚守搭建了新的传承平台,为这份荣光增添了新的载体。走进馆内,能看到定格支教队员在课堂上专注身影的照片,能读到孩子们写满思念的书信,能触摸到助农直播时用过的设备。这些实物或许普通,却藏着最珍贵的精神内核:是“为人民服务”的不变初心,是“精准扶贫”的责任担当,更是“青春向党”的赤诚情怀。在这里,我们真诚邀请每一位同学常来践行馆走走。不用刻意背诵雷锋的语录,也不用刻意铭记抽象的精神定义,只需从雷锋连的故事里读懂奉献的意义,从实物展品中感受坚守的力量——你会明白,雷锋精神从不是矗立远方、遥不可及的丰碑,也不是挂在嘴边、落不到实处的口号,它就在平武山区的课堂上,在助农直播的镜头前,在社区服务的身影中,是那些脚踏实地的付出,是那些持之以恒的坚守,是那些发自内心的温暖。

含有支教、助农、社区服务等内容的“践行馆全景图”

雷锋同志曾说:“青春啊,永远是美好的,可是真正的青春,只属于那些永远力争上游的人,永远忘我劳动的人,永远谦虚的人。”燕理人用十七年的扶贫坚守证明,青春的美好,是把个人理想融入国家需要,把青春力量投入时代洪流。未来,愿这座雷锋精神践行馆,能成为一盏永不熄灭的精神灯塔。它照亮的不仅是燕理学子的成长之路,更能让雷锋精神在校园里生生不息、代代相传;愿更多燕理学子能从这里汲取力量,在奉献中成就有价值的人生,在新时代的扶贫攻坚与乡村振兴路上,续写更多感人至深的“雷锋故事”,让青春之花在祖国最需要的地方绚丽绽放!

作者:卜金宝,二级英模、全国老兵宣讲团成员,雷锋杂志社雷锋宣讲团团长,原解放军报社高级编辑。此文系作者在燕京理工学院雷锋精神践行馆揭牌仪式上的致辞。

值班编辑:白雪、显洋

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久