为纪念抗日战争胜利80周年,6月24日,陕西省渭南市合阳县延安精神研究会开展了一场以抗战为主题的研学活动。高峰同志带领研究会成员们走访了县域内的三个抗战遗迹和合阳县烈士陵园,合阳县档案馆以及“朱德率八路军东渡黄河纪念碑”,通过实物史料与现场讲解,生动地再现了当年“古莘大地”上的抗日壮歌,完成了一场跨越时空的精神传承。

碉堡群:战争记忆的无声诉说

在百良镇岔峪村,徐水沟南畔静静伏卧着直径3米的八边形碉堡。其0.5米厚的混凝土墙体上,朝向黄河的射击孔依旧保持着战斗姿态。村支书雷武才介绍,1938年国民革命军177师依托这里的掎角之势的三座碉堡,成功地防御了日军多次西渡企图,碉堡火力可全覆盖东岸日军渡河点。如今,残存的弹痕与风化的墙体上,仍能看到当年军民用砖块修补的痕迹。

相邻的东同蹄村碉堡更为完整,2.6米高的工事顶部有着0.65米厚的混凝土盖板。村支书何抗才称,这些碉堡地下有暗道连接村庄,当年群众通过地道为守军送粮送水,1939年日军轰炸合阳县城时,地道还救了不少乡亲。据县志记载,合阳沿黄河42公里防线曾密布此类工事,宛如阻止日军西进的“钢铁屏障”。

档案馆:支前密码中的军民情深

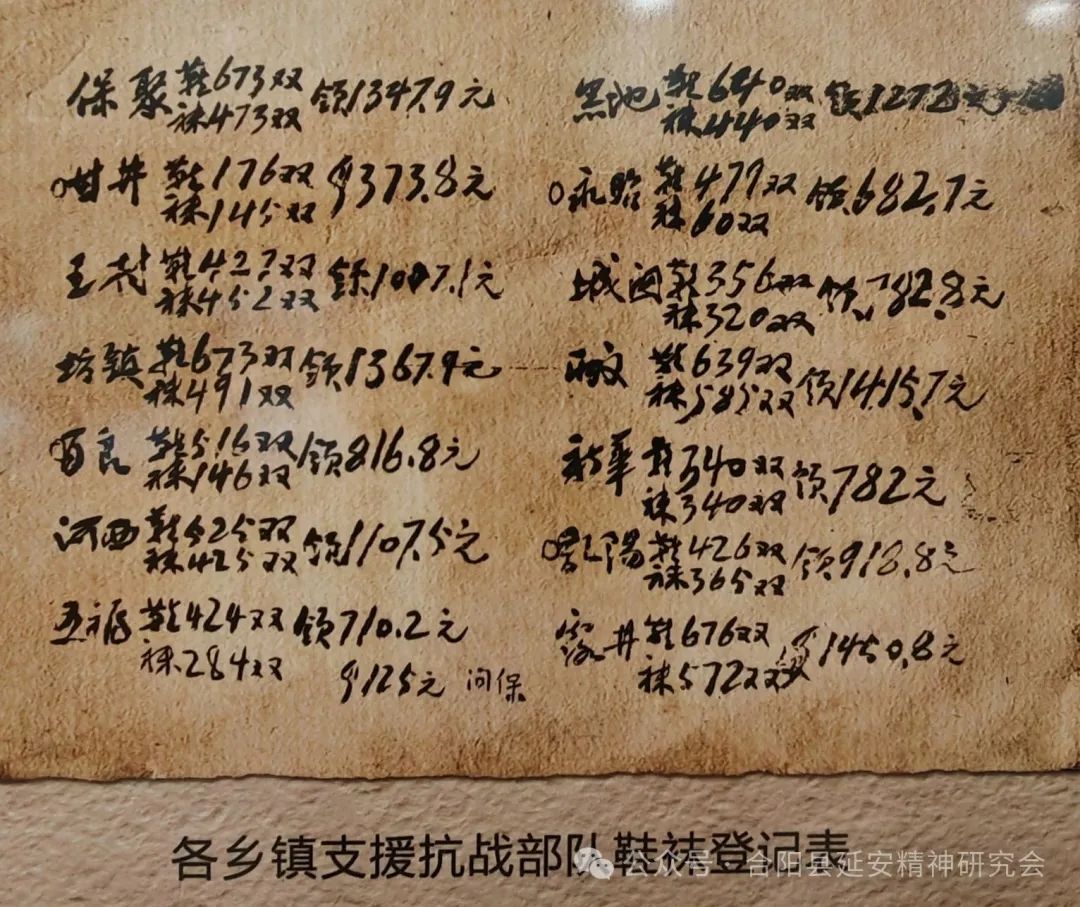

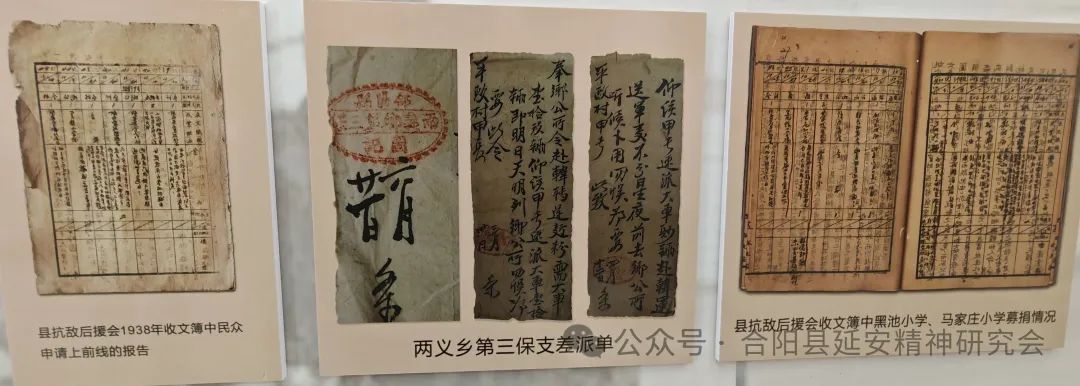

在合阳县档案馆,一份泛黄的《鞋袜募捐登记册》吸引了研学队员的目光。1937至1945年间,合阳各乡镇累计支援前线布鞋47219双,同家庄镇妇女救国会单月就能赶制1200双。每双鞋的鞋帮里都绣着主人的名字,雷振华烈士的母亲还在鞋底纳过“赶走日寇”的字样。

此外,一组粮款统计数据令人震撼:全县共征用民夫48.88万人次、车辆8.8万辆次,代购军粮4.7万包,差价支出达550多万元。按当时购买力,这些粮食够3万大军吃半年。合阳百姓用独轮车从韩城芝川渡口一直将粮食送到山西荣河,雷振华带领的自卫队就是沿着这条粮道渡河杀敌的。展柜里还陈列着杨一鹤先生当年的募捐簿原件,记录着爱国人士捐衣200件、银元80余元的明细。

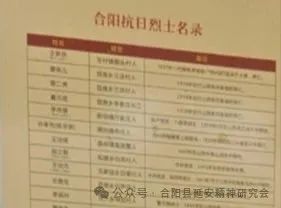

烈士陵园:英烈墙上的青春赞歌

合阳县烈士陵园的抗战英烈墙上,抗战烈士的名字熠熠生辉。讲解员讲述着雷振华的故事:这位年轻中队长变卖10亩土地购置武器,1938年率百余名自卫队员东渡荣河,队员们头顶铁锨当头盔冲锋,敬二虎、雷保儿等3名队员当场牺牲。“雷振华,真英雄,带兵攻打荣河城”的歌谣,诉说着英雄的事迹。

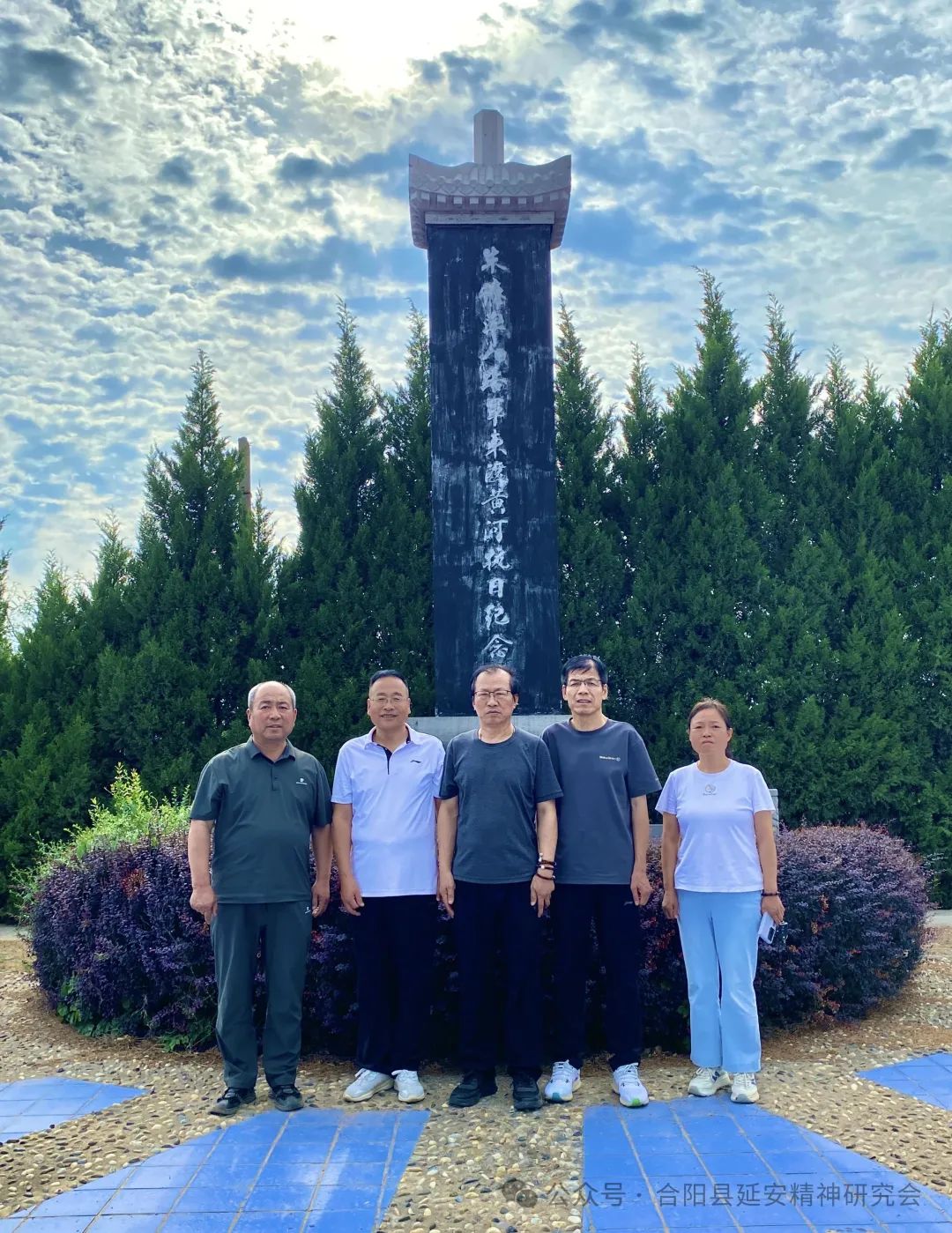

在“朱德率八路军东渡黄河抗日纪念碑”前,同志们站在纪念碑前向纪念碑行致敬礼。

1937年9月14日,朱德同志经过合阳前往韩城渡口,合阳当时被称为“小苏区”,在那血与火的年代,那些为抗日战争作出过重要贡献的普通老百姓,永远值得历史记忆。为了阻止日寇侵占陕西,合阳人民怀着一颗火热的爱国之心,团结一致,同仇敌忾,参军参战,运送伤员,修筑工事,捐粮捐款,作出巨大的牺牲和贡献,有力地保障了陕西的安全,支援了全国的抗日战争。

传承使命:老照片里的新征程

在合阳县档案馆抗战史料展馆里,一张1938年的老照片展现了黄河岸边的场景:船工们将门板铺在淤泥上为八路军搭建便道,岸边摆着群众送来的饸饹摊、烧饼摊,彰显着合阳人的抗战情怀。

合阳县延安精神研究会的这次抗战研学活动,不仅是对80年前合阳抗日军民保卫家园的深情回忆,更是传承红色精神,奋进新时代的自觉行动。

值班编辑:白 雪、显 洋

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久