随着我国高等教育的快速发展,人才培养成本问题日益凸显。高校作为独立法人实体,需要自主筹措资金并合理规划使用,以确保人才培养的质量和效益。然而,目前高校在人才培养成本核算方面存在诸多问题,如核算范围不明确、核算方法不统一等,导致无法准确反映高校人才培养的实际成本。因此,构建科学的高校人才培养成本计算模型,对于提升高校的办学效益和资源利用效率具有重要意义。

一、高校人才培养成本的概念与特征

1.高校人才培养成本的定义

高校人才培养成本,是指高等教育机构在培养学生过程中所投入的全部资源消耗,这些资源既包括有形的物质资源,如教学设施、图书资料、实验设备等,也包括无形的非物质资源,如师资力量、教学管理、校园文化等。具体而言,它涵盖了从招生到学生毕业整个周期内,高校为提供教育服务所直接和间接产生的各项费用。直接成本通常包括教师薪酬、教学材料费、实习实训费、学生奖学金及助学金等;间接成本则包括校园维护费、行政办公费、图书馆运营费、科研活动支持费以及因教育服务而产生的其他相关费用[1]。这些成本共同构成了高校人才培养的总成本,是评价高校教育效率和经济效益的重要指标之一。

2.高校人才培养成本的特征

高校人才培养成本的特征丰富多样,具体表现为:多样性,即不同学科领域因教学内容、方法和资源需求的不同,导致人才培养成本存在显著差异;长期性,人才培养是一个持续多年的过程,成本核算需覆盖从招生到毕业的整个周期,充分考虑时间价值对成本的影响;复杂性,成本构成不仅包括直接用于教学活动的费用,如教师薪酬、教学材料费等,还涉及间接管理费用,如校园维护、行政办公等,且各项费用之间往往存在复杂的关联和交叉;动态性,随着教育政策调整、经济环境变化以及科技进步,人才培养成本会相应波动,要求高校必须建立灵活的成本核算体系,及时适应和应对这些变化,以确保成本数据的准确性和有效性。

二、高校人才培养成本计算模型的构建

1.模型构建的原则

高校人才培养成本计算模型的构建需遵循全面性、准确性和可操作性原则。全面性原则要求模型涵盖教职工薪酬、教学设备购置与维护、图书资料购置、实验实训费用、学生奖学金及助学金、行政管理费用、后勤保障费用等所有相关费用,确保数据全面完整。准确性原则强调模型应采用科学、合理的方法进行计算和分析,直接成本采用直接计算法,间接成本采用合理分摊方法,并考虑物价、汇率变动等因素,确保数据准确可比。可操作性原则则要求模型设计需考虑高校管理者的实际需求,便于数据获取、处理和分析,同时模型应具备灵活性,可根据高校具体情况进行调整优化,以适应不同高校和学科领域的特殊需求。

2. 模型构建的方法

一是直接成本计算,这是模型构建的基础。直接成本是指高校为培养人才而直接发生的费用支出,如教师工资、教学设备购置费等。这些成本可以直接从高校的财务报表中获取,并通过适当的分类和汇总,形成直接成本数据库。

二是间接成本分摊,对于间接成本,如行政管理费用、后勤保障费用等,由于其不直接归属于某个特定的成本计算对象,因此需要采用合理的分摊方法。分摊方法的选择应根据高校的具体情况和需求来确定,可以采用按人头分摊、按面积分摊、按业务量分摊等多种方式。通过分摊,可以将间接成本准确地反映到各个成本计算对象中,从而形成完整的成本数据体系。

三是成本核算周期,成本核算周期的选择对于模型的构建也至关重要。一般来说,高校教育的培养时间周期较长,因此成本核算周期应以学年为单位进行计算。这样可以确保数据的连续性和可比性,同时也有利于高校管理者对成本进行长期的跟踪和分析[2]。

3. 模型的具体构成

首先是一级成本核算(校级),这是模型构建的最高层次。校级成本核算主要归集和计算整个高校某年度人才培养财务成本的实际发生情况。通过校级成本核算,可以全面了解高校在人才培养方面的投入和产出情况,为高校的战略规划和决策提供重要的数据支持。

其实是二级成本核算(教学系部、处室),在校级成本核算的基础上,进一步细化到教学系部、处室等具体单位。二级成本核算主要计算各教学系部、处室的人才培养成本,以便高校管理者了解不同单位在人才培养方面的投入和产出情况,进而优化资源配置,提高教育资源的利用效率。

最后是三级成本核算(专业年级),这是模型构建的最底层。三级成本核算主要计算不同专业、年级的人才培养成本。通过这一层次的成本核算,可以更加深入地了解不同专业、年级在人才培养方面的成本差异和特点,为高校的专业设置、课程安排和教学质量评估提供重要的数据支持。同时,三级成本核算也有助于高校管理者更好地了解学生在不同学习阶段的学习成本和负担情况,从而为学生提供更加个性化的教育服务[3]。

三、高校人才培养成本计算模型的应用

1. 应用于高校预算管理

在高校预算管理中,人才培养成本计算模型的具体应用策略主要包括以下几个方面。首先,基于模型生成的详细成本数据,高校可以制定出更为精确和科学的年度预算计划。这包括将各项费用支出(如教职工薪酬、教学设备购置与维护、图书资料购置、实验实训费用等)按照实际成本进行细分,并依据历史数据和未来预测进行合理预估。其次,模型的应用有助于高校实施滚动预算管理,即根据成本数据的变化趋势,及时调整后续年度的预算计划,确保预算的灵活性和适应性。此外,模型还能够支持高校进行预算执行的监控与评估,通过对比实际支出与预算计划的差异,及时发现预算执行中的问题,并采取相应措施进行调整和优化。例如,对于超出预算的支出,高校可以启动紧急审批流程,并调整后续预算分配,以确保预算的整体平衡。

2.应用于高校成本控制

在成本控制方面,人才培养成本计算模型为高校提供了有效的策略指导。首先,模型通过精细化的成本核算,帮助高校识别出成本控制的关键领域和环节,针对这些关键领域,高校可以采取一系列具体措施来降低成本。例如,在教师薪酬方面,可以通过优化薪酬结构,设置合理的绩效考核机制,激励教师提高工作效率和质量,从而降低单位成本。在教学设备购置与维护方面,可以推行集中采购、租赁或共享设备的方式,减少设备购置成本,并通过定期维护和保养延长设备使用寿命,降低维护成本。在实验实训费用方面,可以通过优化实验实训课程安排,提高设备使用效率,减少不必要的浪费[4]。

3.应用于高校绩效评价

在绩效评价领域,人才培养成本计算模型的应用策略主要包括以下几个方面。首先,模型能够计算出不同专业、年级的人才培养成本,为高校提供详细的成本数据支持。通过对比不同教学系部、处室的成本数据,可以评估其办学效益和资源利用效率,为绩效评价提供客观依据。其次,模型能够将成本数据与教学质量、科研成果等绩效指标相结合,形成综合评价体系。例如,可以将人才培养成本与毕业生就业率、学生满意度等教学质量指标相结合,评估教学系部的办学效果;将成本数据与科研项目数量、科研成果转化率等科研指标相结合,评估科研机构的创新能力。此外,模型还能够支持高校进行绩效激励与奖惩,通过对比不同部门、个人的成本数据与绩效表现,制定相应的激励与奖惩措施,激发教职工的工作积极性和创造力。

4. 应用于高校收费标准的制定

在收费标准制定方面,人才培养成本计算模型为高校提供了科学的依据和策略指导。首先,模型能够精确核算出各项费用支出,包括直接成本和间接成本,为高校制定合理的收费标准提供了数据支持。在制定收费标准时,高校应确保学费收入能够覆盖人才培养成本,并考虑到高校的运营成本与长远发展需求,确保学费收入具有一定的盈余。其次,模型还能够支持高校进行差异化收费,即根据不同专业、年级的成本差异,制定不同的收费标准。这有助于体现教育公平,同时确保高校的收入与成本相匹配。此外,模型还能够支持高校进行收费标准的动态调整,即根据成本数据的变化趋势,适时调整收费标准,确保学费收入的稳定性和可持续性[5]。

四、案例分析

1.案例背景

华中某“双一流”建设高校不仅拥有先进的教学设施和雄厚的师资力量,还以其创新的教学模式和丰富的科研成果著称,该校设有涵盖文、理、工、医等多个学科领域的多个学院,其中计算机科学与技术学院(以下简称“计科院”)为本案例的重点研究对象。计科院自成立以来,始终致力于培养高素质信息技术专业人才,在课程设置、实践教学等方面积累了丰富经验。

2.数据收集与处理

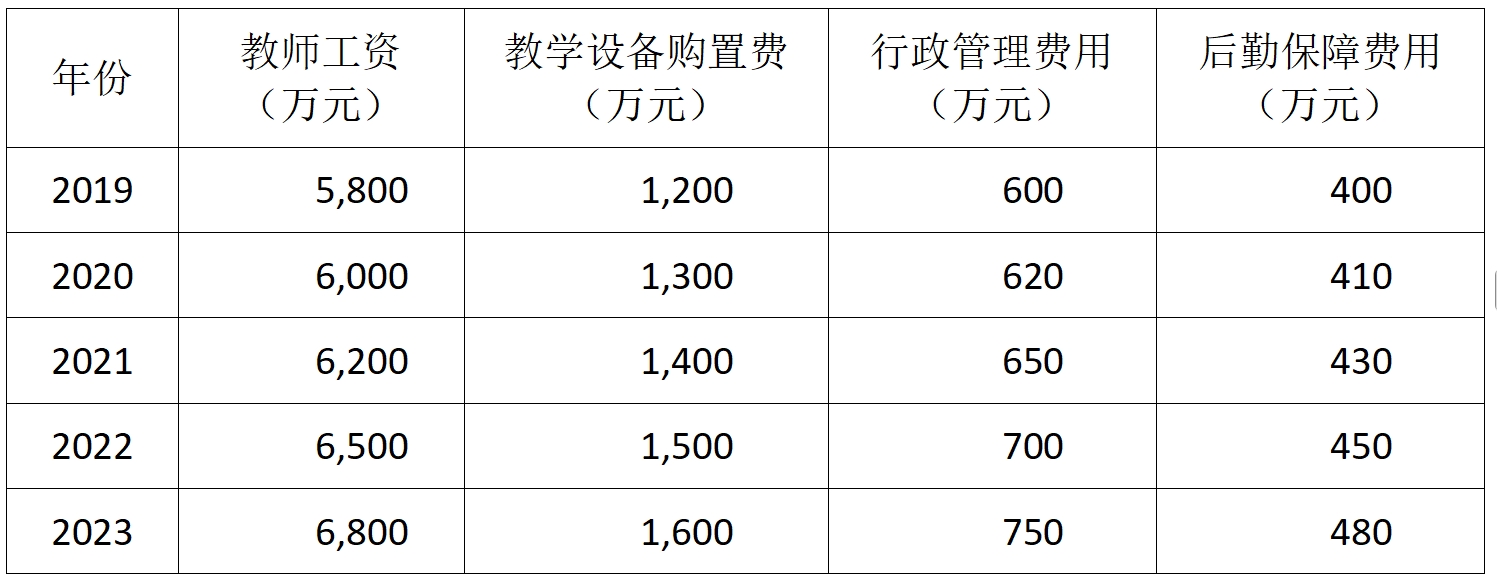

为了准确评估计科院的人才培养成本,我们收集了该学院过去五年(2019-2023年)内的财务数据。这些数据涵盖了教师工资、教学设备购置费、行政管理费用、后勤保障费用等各项费用支出。具体有教师工资:包括基本工资、绩效奖金、科研补贴等;教学设备购置费:用于购买实验室仪器、软件许可证等;行政管理费用:涉及办公用品采购、差旅费报销等;后勤保障费用:如宿舍维修、食堂运营维护等。

为了确保数据的质量,研究采取了一系列措施来保证其准确性和完整性。首先,与学校财务部门密切合作,获取官方发布的账目明细;其次,对原始数据进行了清洗和预处理,剔除异常值,并填补缺失数据点;最后,按照统一标准对不同来源的数据进行了整合,形成了一个完整的数据库。

表1:计科院2019-2023年度各项费用支出统计

3.模型应用与结果分析

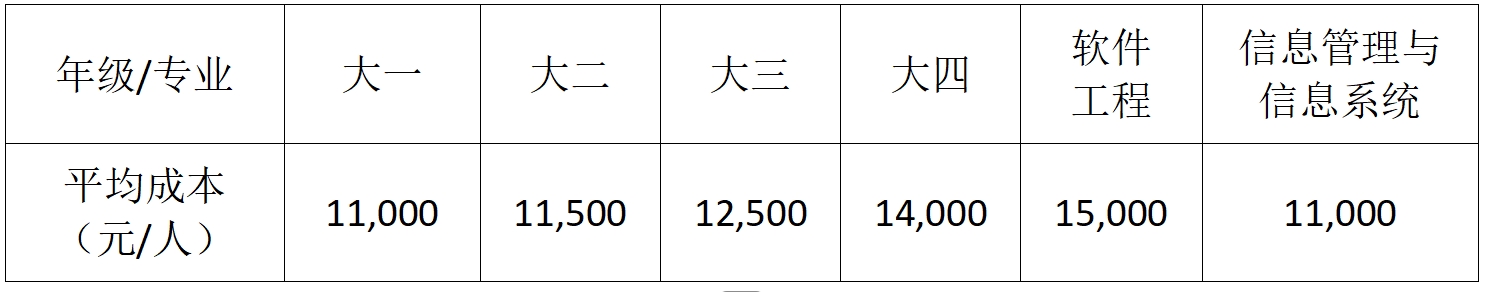

基于上述整理后的数据,研究应用了高校人才培养成本计算模型对计科院的学生培养成本进行了详细计算。根据模型框架,将总成本划分为直接成本(如教师工资、教学设备购置费)和间接成本(如行政管理费用、后勤保障费用),并进一步细分为每个学生的平均成本。

通过计算得出,2019年至2023年间,计科院每位本科生的平均培养成本逐年递增,从最初的约1.2万元增长到了最新的约1.4万元。这主要归因于教师薪酬水平的提升以及教学资源投入的增加。同时,研究也注意到不同年级之间的成本差异显著,大四学生由于参与更多实习项目及毕业设计指导工作,其培养成本明显高于低年级学生。此外,研究还对比了各专业间的成本结构。例如,软件工程专业的实验环境搭建和软件授权费用较高,导致其整体培养成本略高于其他专业;而信息管理与信息系统专业的理论课程较多,相对减少了部分硬件设施的投资,因此成本较低。

表2:计科院各年级及专业平均培养成本比较

根据以上分析结果,可从以下几点出发继续优化资源配置。合理调整学费标准,鉴于不同专业的实际成本存在较大差距,可以考虑适当上调高成本专业的学费,确保资金能够有效支持教学质量的提升。加强资源共享机制,鼓励跨专业合作,共同使用实验室等大型公共设施,降低重复建设带来的浪费。精细化管理行政开支,严格控制不必要的行政支出,提高工作效率和服务质量。强化实习基地建设,加大对校外实习基地的资金支持力度,促进理论与实践相结合,提高毕业生就业竞争力。

五、总结

本文构建了高校人才培养成本的计算模型,并探讨了其在高校预算管理、成本控制、绩效评价和收费标准制定等方面的应用。通过案例分析验证了模型的可行性和有效性。研究结果表明,该模型能够较为准确地反映高校人才培养的实际成本,为高校管理者提供了科学的决策依据。未来,随着高等教育的不断发展和高校管理水平的提升,高校人才培养成本计算模型将进一步完善和优化,为高校的发展提供更加有力的支持。

(作者:李书霞,中国音乐学院财务处副处长、高级会计师)

值班编辑:白 雪、显 洋

技术支持:李馨雨、刘彤

值班总编:闫金久