- 会长:

- 王晨

- 常务副会长:

- 令狐安 靳诺(兼秘书长,女)

- 第六届研究会咨询委员会委员:

- 张全景

- 逄先知

- 刘京

- 储波

- 朱佳木

- 张启华(女)

- 陈小津

- 徐光春

- 黄晴宜(女)

- 李德水

- 张保庆

- 沙健孙

- 梁柱

- 王立平

- 陈登才

1969年,近两万八千名16至20岁的北京知识青年,告别首都的繁华,发扬前辈“爬也要爬到延安去”的革命精神,乘坐 “知青专列”奔赴圣地延安,将最美好的青春年华奉献在这片贫瘠又富有的黄土地上。

半个世纪后,回望这段经历,他们愈发感到,劳动是对体力的磨砺,是对精神的洗礼,更是对书本知识的升华。只有双脚踏进泥泞的土地,才能找到自己的“根”;只有把根深扎在群众之中,才能寻到自己的“源”;只有亲身体会党领导人民站起来、富起来、强起来的艰辛,才能铸就自己的“魂”,从而增强青春的志气、骨气、底气!

今年是中国共产主义青年团成立100周年,《中华魂》网特别推出“北京知青延安情”专栏,让正值青春或曾经青春的我们一起穿越时空,倾听北京知青在延安插队的青春故事,看他们如何在艰苦环境历练中扣好人生“第一粒扣子”,从中接受一次精神洗礼。

(投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com)

《一九六八年冬》

1968年底,我们将要去陕北延安插队,那时在我们的心中,延安就是圣地,是光环笼罩的熠熠放光的宝塔山。

离开北京之前大家都要去天安门告别,每人手里捧着小红书,在天安门和纪念碑前留个影。

我们插队的延川县在延安地区最东边,紧邻着黄河。1月是陕北最寒冷的季节。从北京坐火车只能到铜川。一百多辆老解放牌军车,先把我们拉到延安,再送到公社所在地。一辆辆军用卡车蜿蜒行驶在狭窄的山路上,一望无际,颇为壮观。男女生每30人挤进一辆卡车内席地而坐。

《莽原》

知青们望着车外闪过连绵不断、荒无人烟、光秃秃的黄土山,心里暗暗吃惊,没有一人说笑。当初我们喊着要去祖国最艰苦的地方,其实脑子里只有空洞的激情和浪漫。当黄土高原的现实严酷地逼近眼前,我们吓得缩起身体。

可人生从来没有退路。我们要去的村子离汽车把我们放下的地方还要翻40里地的两座山。

山道边站着欢迎我们的一支小队伍,主要是学生娃,女娃娃们的脸蛋上都涂着一团圆圆的红色,边缘很齐,仔细看去竟是红墨水画的。

从此,一群十几岁的知青从北京来到陕北,住土窑洞、爬高山、下山担水、吃糠咽菜、与跳骚虱子作伴.....

初上高原

《初上高原》

初上高原,由于水土不服,我起了一身的大红包,再加上跳骚和虱子的叮咬,身上几乎没有正常的皮肤。晚上睡觉时,我用两手不停地在身上抓痒,早上起来10个指甲里全是红红的颜色。

老乡们来窑串门,毫不见外地穿鞋上炕,靠在被子上聊天。渐渐地我们发现衣服里缝线的地方就有了成串的虮子,那是虱子下的卵。

其实我们最怕的还是跳蚤,跳蚤咬的红包又硬又大。晚上在电筒的光柱下,跳蚤像是在跳弹簧床表演。我们只好把六六粉撒在席子和褥子底下。

《担水》

吃水就是大问题。村里的井子(泉眼)都在沟里,挑着一对大铁桶沿着羊肠小径下山,井子周围已被水冻得溜滑,装两个半桶水已经很难直起腰来了,而且不会换肩,斜着身子,一肩高一肩低,晃晃悠悠挑水上山....

春天第一件农活是往山上送粪,攒了一冬的羊圈里有薄薄的一层羊粪,用镢头砍下一块块粪土还带着冰碴,这样的半筐土粪,少说也有八九十斤的份量。我们往头顶的脑畔山上送粪,第一担倒在刚上山的近处,第二担就要离开一段距离,这样越倒越要往上爬山。山道弯曲、窄小、陡直,我们刚开始都不会换肩,扁担捻压,锥骨刺心。一天下来我们每人竟往山上送了20趟粪。

《出工》

队里的几匹老弱病残的毛驴,本来就不能胜任原来的工作,又添了我们这十几张年轻的嘴。

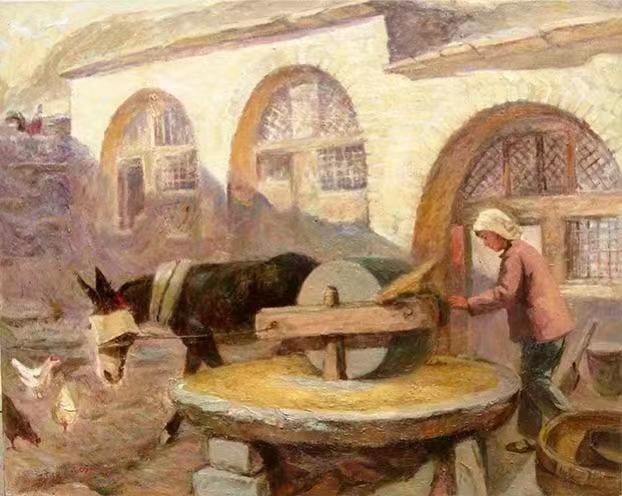

劳动了一天回到窑里,竟然一点现成的面粉都没有了,只好饿着肚子开始推磨。借着天上的月光,我们围着磨盘转,大家调侃说:加把劲儿就快走到北京啦。

那会儿,女知青抢着干重活和男人的活儿。陕北的妇女是不扶犁耕地的,但女知青非要试试。男人们无奈地递出牛鞭,还真有女生成了耕地的把式。

麦收

《推磨》

黄土高原到了麦收的季节,人们从鸡打二遍鸣出工,直到晚上八九点才顶着满天星斗,担着麦子下山,这中间的两顿饭都是有专人担上山去的。

我们真正体会到了陕北人民生活的艰辛。一年中大部分时间人们在吃糠咽菜。在山上劳动时,中午各家送上来的饭一律是糠(谷子的内壳)、叶子(谷子的外壳)合着一点黄米黏面做成的黑团子,就着一点腌酸菜吃下去。

随着太阳的升高,天气越来越炎热,麦子泛着金色的光芒,耀人目眩,周围的世界变得白花花的,置身其间,感觉一切都是透明的,一切都融化消失了。

《麦收》

一位男青年在用麦秆编草绳,另外几个老乡用草帽盖住脸,四脚八叉躺在麦堆后打酣。叽叽喳喳的婆姨和女子们在纳鞋底、绣袜垫。拦羊的老汉把羊群赶到割过麦子的麦茬地里,津津有味地捧着一只旱烟袋。

最热的时候是不能割麦的,因为晒干的麦粒一碰就会脱落,所以中午人们要歇一个长长的晌。这时我们伸开四肢,躺在滚烫的大地上,仰望那纯净的蔚蓝色的天,那是高原特有的深邃如大海的晴空,金色的麦浪旁是老乡们那褐色的脸膛和火炭儿似的躯体。

日头慢慢西斜,天空被晚霞渲染,山头变得血红,落日隐没了,天际间只剩下一抹亮红的余晖。山上的人们抢收着麦子,直到眼前的一切再无法辨别。收麦人的队伍踏上回程,走在苍苍莽莽的高原上……

秋收

《田间》

一到秋天,高原上男女老少都出动了,山路上走着挑玉米担子的老乡、山沟里忙碌着刨洋芋,挖萝卜的社员、小学生也放了秋假集体到地里拾谷穗,人人尽力而为。

秋天的陕北高原赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫,好一个七彩世界!这边山坡上好大一片金灿灿的向日葵,那边又是一片紫红色的高粱地,黄色的谷子地、玉米地……还有那漫山遍野的枣树林,有的枣子大如小梨,人们给它起名叫“狗头枣”,枣子带着清晨的露水又脆又甜,路人可以随便摘吃。

《拉谷子》

秋收时节,庄户人家里都特别的乱,特别的满,各种谷物,洋芋、红薯、玉米棒堆满了窑,挂满了院,连红薯蔓子也全弄回来了,切碎了可以喂猪。

包饺子

山里人的日子就这么一天天地过着。我喜欢山里庄户人家的晚上:吃罢饭,窑里点上了灯,婆姨、女子在后窑掌刷锅洗碗,男人们仰在炕上抽烟、拉话,队里、窑里,或鸡毛蒜皮,或谈古论今。这时老婆子也来插话,说她当年被“引”(娶)过来时,只给了一件单衣,连一件棉袄也没给,骑一头毛驴就过来了......老汉不耐烦她的唠叨,便说:“算了说了,你那些小毛小事。”于是老婆子便闭了嘴。

《后窑掌》

那时陕北过年吃饺子,绝对是没有肉的饺子。也没有什么别的青菜,婆姨们就用土豆做馅。先把土豆煮熟,剥皮,弄碎,加点葱花、花椒面做成饺子馅。饺子皮不用擀面杖,揪一块小面团用手捏,捏成小碗似的,把土豆馅放在里面,包上,码在盖帘上整整齐齐的,一个个像小元宝似的。

包好饺子,婆姨们站在崖畔上喊我们知青的名字,于是我们顺着曲曲绕绕的小山路爬上一家院子,进窑里吃上几个土豆馅饺子。然后告别出来,再重新顺另一条山道拜访另外一家的窑洞。每家都要去一下,哪家不去都不好,去了都要吃几个饺子,也都是土豆馅的。蘸饺子的也讲究:红色的是西红柿炒辣椒酱,绿色的是小野蒜捣成的泥。

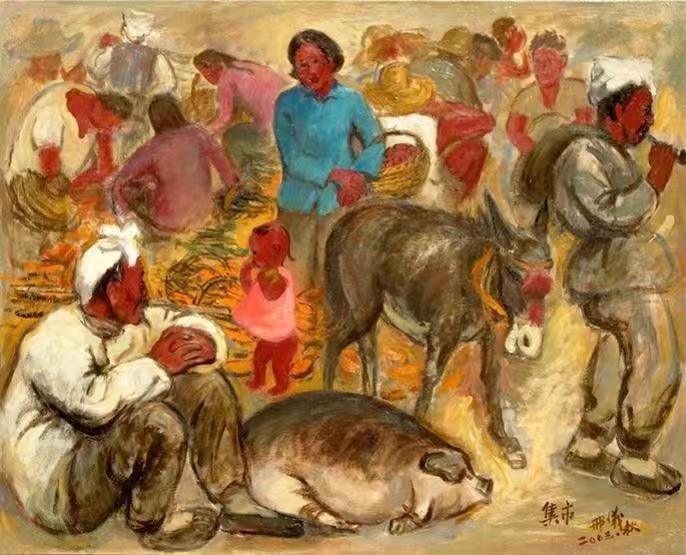

赶集

山里的日子虽枯燥,却挡不住我们知青对赶集的热情。从队里去赶集要翻两座大山。到了赶集的日子我们一大早就从窑里起身,4个小时赶到已是中午了。吃碗粉汤加两馍馍。在集上转悠两圈,下午2点多一定要往回赶了,否则就要摸黑啦。

买卖猪的集市很大,人们在查看猪的骨架,肉色,在袖子里讨价还价。庄稼人一年到头哪来个钱?喂头猪卖点钱,买盐、油、扯几尺布做衣服。全指望这头猪呢。

《集市》

那些赶集的日子真是红火的日子。特别是快要过年的时候,商店门口聚着一群婆姨、女子在翻看花布,她们热烈地品评着,亲热地相互搂抱着肩头。一律是大棉袄花罩衣,五颜六色的长围巾,肩上挎着花布包。

她们的样子有俊俏的、有憨实的、有梳长辫的、有剪短发的。她们浑身洋溢着喜兴,走到哪儿都是一群一伙的。在集上扯些花布,买条心爱的头巾,然后心满意足地三五结伴,进沟爬山,往窑里返。这时你看她们:脸色是那样的明朗,眼睛里闪着光彩。

说书

在那些冬闲的日子,忽一日从光秃秃的山腰上下来两个人,后面的拽着前面的衣襟,后面的比前面的年老,两人都穿得破烂都背着一个破行李卷,手上抱着一个乐器样的东西。村里的孩子们兴奋地奔跑传递消息:说书的来了!

晚饭后全村人都挤到了公窑,公窑里灯火通明,高悬的马灯下坐着那两个说书艺人,只见那年老的手上紧弹着弦子,脚上绑着线,一蹬一踹地,那绳子连着的锣鼓家伙也跟着响起来,说书盲人一张布满皱纹沧桑的脸上眼睛的部位陷下去。村里的人们跟着剧情笑声不断……

画插队

《知青窑洞一角》速写

经常有人问我:为什么总是画知青题材的油画?其实我也常问自己这个问题。

如果抛开现如今艺术界的浮躁、市场经济、迎合、御用和“接轨”等因素,一个画家画什么题材的画,应该是自己最感兴趣、认为最有意义、最放不下、最想表现出来给人看的东西。就像作家写书一样,画家的作品也离不开个人的经历及其对世界和社会的认知。

青春对于每个人都是一段最重要的生命过程,而我们这代人正是在青春年少的时候去农村插队。在城市长大的我们,十七八岁像朝阳一样的年华,不谙政治,心无城府,响应号召满怀雄心壮志,奔赴农村去当农民。从首都北京到陕北农村,生活上和心理上的极大反差,造成了我们永生极深刻的体验和记忆。

《走过黄土地》

我在大学恢复招生的第二年考入西安美术学院,毕业后又回到陕北工作,前后10年。20多年后,当我在北京的家中,坐在画布前举起画笔的时候,我的脑海里浮现出的全是在陕北插队的生活场景,一幕又一幕,于是我就一幅一幅地画下去,欲罢不能。

曾有段时间,我也尝试其它题材,但在我的内心深处总有一种牵挂,使我不安,画着画着,就又回到陕北乡土题材的土油画了,好像这是我的宿命。

上世纪六、七十年代,知识青年上山下乡是整整一代人的集体经历和集体记忆。一代人的记忆不应该被遗忘,更值得记述和描绘。作为画家,我要对自己的灵魂和艺术负责,真诚绘制、忠实记录,把历史留在画布上,告诉后人,我们曾有着一个怎样的青春岁月。

我插队的地方有着千回百转的黄河和莽莽黄土高原,那里是中华民族的发祥地,那里有中华民族五千年文明的根。美好的自然,壮丽的山河,朴实、淳厚的父老乡亲,赋予了我作为一个艺术家最基本的素质。

《窑门前的老汉》

我认为艺术家具备质朴、敦厚、率真的气质比其它一切技术、画法都重要。我留恋插队生活和陕北的大河、大川,不光是因为那里有我年轻时走过的土地,我更留恋的是那样的一种质朴的生活,那样的一种本真的人生状态,越是久居城市越是怀念。

插队生活是我们的青春经历,自然乡土中有我们的根,自然、乡土、青春,是我所追求的绘画要素,也是我永恒的艺术情结。

《自画像》邢仪

邢仪,女,1951年生于北京,清华附中初67届毕业生。1969年延安地区延川县关庄公社插队,1973年西安美术学院上学,1979年—1991年《体育世界》美术编辑,1992年—2006年“中国体育博物馆”展览设计、副研究馆员。

插队30年时,在中国美术馆举办了以插队为题材的油画展;插队40年时,在中华世纪坛第二次办了知青题材油画展;插队50年时,在网上办了第三次画展。先后出版《知青,陕北速写集》《追随靳之林先生写生》《我在陕北延川插队的日子》,并主编《延川插队往事》。

(文中配图均由邢仪绘)

责任编辑:林静