- 会长:

- 王晨

- 常务副会长:

- 令狐安 靳诺(兼秘书长,女)

- 第六届研究会咨询委员会委员:

- 张全景

- 逄先知

- 刘京

- 储波

- 朱佳木

- 张启华(女)

- 陈小津

- 徐光春

- 黄晴宜(女)

- 李德水

- 张保庆

- 沙健孙

- 梁柱

- 王立平

- 陈登才

1969年,近两万八千名16至20岁的北京知识青年,告别首都的繁华,发扬前辈“爬也要爬到延安去”的革命精神,乘坐 “知青专列”奔赴圣地延安,将最美好的青春年华奉献在这片贫瘠又富有的黄土地上。

半个世纪后,回望这段经历,他们愈发感到,劳动是对体力的磨砺,是对精神的洗礼,更是对书本知识的升华。只有双脚踏进泥泞的土地,才能找到自己的“根”;只有把根深扎在群众之中,才能寻到自己的“源”;只有亲身体会党领导人民站起来、富起来、强起来的艰辛,才能铸就自己的“魂”,从而增强青春的志气、骨气、底气!

今年是中国共产主义青年团成立100周年,《中华魂》网特别推出“北京知青延安情”专栏,让正值青春或曾经青春的我们一起穿越时空,倾听北京知青在延安插队的青春故事,看他们如何在艰苦环境历练中扣好人生“第一粒扣子”,从中接受一次精神洗礼。

(投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com )

知青旧居

对于一个游子来说,家的概念包含着温暖、体贴与关怀;对于一个居无定所的人来说,家的概念包含着踏实与安宁。在汉字的组合中,由一个“宝盖头”搭建起的家,曾在多少人的心头泛起依恋和向往的情思,曾让多少在逆旅中奔波的天涯倦客回头怅望。

年轻时游走四方,到老了才真切地感受到,所谓的家国情怀是一种“惜身家亦惜土地,终怀父母之邦”的赤子之情。“我家在北京”,这是我回答别人问话时脱口而出的一句话。尽管首都北京在世界范围内都有很大的名头,可对我来说,这个地方首先是我的家。

具体说,北京崇文区广渠门内大街的那个四合院是我的家,我在那里度过了童年和少年。那个由6户人家组成的四合院,那个分内外两个院落的地方,让我的性情得到陶冶,人格得到培育。一个人怎能将自己童年居住过的地方忘记呢?一个人怎能将儿时听过的歌谣忘记呢?广渠门那个温馨的家给我最早的启蒙,是让我将“家”的概念积化成一种味觉、感触和记忆。

长大了,该走出家门了。我来到范仲淹当年在这里吟咏过“浊酒一杯家万里”的地方——陕北。由华北到西北,由平原到山区,当我翻过高耸险峻的宜君梁后,高天空旷、西风长啸的陕北就在眼前。

我来到插队的地方——延安地区宜君县哭泉公社东角生产队。我将从北京带来的一捆行囊放在陕北的土炕上,在打开行囊的那一瞬间,北京广渠门四合院里的那个家的气息还存留在我的行囊中。瞬间,北京老家的气息与陕北新家的气息得到一种融合。我知道,从这一刻起,我已经有了一个新家。

我的这个新家不同于广渠门四合院的那种形制,它是由陕北的黄土制成的一种土坯垒成的家,寒俭、粗糙,只能算作是一个栖身之所吧。然而,人对家的感觉缘自于心灵的一种感应。华美精舍,倘没有人性的温暖,那只能是一个冰冷的建筑;草庵茅舍,但人住着踏实、安心,依然是人世间最好的住所。

陕北虽苦寒之地,但村民淳朴、厚道,他们对我们这些知青百般呵护和关爱,让我真切地体会到当年在知青中流行的那句歌谣:“我在陕北安了家,千里之外有妈妈。”此语非艺术之表达,乃是一种心声的袒露。

知青旧址

当然,我们是来接受“再教育”的,决非是来享安乐的。每天,启明星才刚刚退去,我就从土坯房中走出,扛上农具,上山劳作,真正体会到“披星戴月”是怎样的一个时间概念,“汗滴禾下土”是怎样的一种滋味。稼穑之苦、衣食之难,劳筋骨、苦心志,先贤的箴言、父母的训导,在我有了新家之后就全明白了。

“未及弱冠到陕北,转辗回京已有年;怅望边地夕阳坠,不知何处是乡关。”胡诌出的几句算不上诗的顺口溜,但却是我的真情表达。犹记当年,千寻思、万谋划,只要能回到北京,就算妥了,可岂能知晓:此心安处是故乡。刚回到北京时,心里空落落的,老是安定不下来。诚如西人在一首诗中所表达的那样:我常常满怀烦忧,但又不知忧从何来。经过时间的沉淀、梳理、反思,我渐渐懂得,我心灵的一角已经被一个地方所占领,那就是哭泉东角村那个用“板打墙”筑起的家。

家的南面是村里一个打麦场,旁边有一口水井,是我洗衣和冲凉经常驻足的地方。家门口有两棵排列整齐笔直的白杨树,前苏联歌曲“长着两棵美丽的白杨,那是我们亲爱的故乡”,是我那思想感情定格的坐标。我心灵的包裹寄存在那里已经取不回来了。那个给我欢乐给我愁苦的地方为何能让我魂牵梦绕?对此,我说不清、道不明,我似乎被这说不清道不明的“神物”给分了身——我的皮囊寄寓在这里,我的心魂还在遥远的陕北。

从那时起,我对精神家园似乎有了一个新的理解:让人精神向往的地方,便是能让人心灵得到安妥的地方。从我的人生履历来讲,在陕北那个“家”里,我呆的时间只是我人生的二十分之一,但我为什么能将这短暂的岁月如此怀念呢?转念又想:人生最宝贵的是什么?答曰:青春。一个人将自己的青春永远留在一个地方,又焉能不对那个地方充满念想呢?

大凡在延安插过队的老知青们,都将圣地延安视为是自己的第二故乡。在北京呆得时间长了,总想回第二故乡去看一看,看一看陕北高原的丽日蓝天,看一看那起伏的山恋,听一听那淳朴的乡音,喝一碗那甘甜的米酒。每次探访回来,心里能愉悦好长时间。

但长此奔波,也不是个办法,后来,我发现,在北京与延安两个“家”之间,还有一个被我们这些老知青喻为是“精神中转站”、“情感邮箱”的大家庭,这就是至今在中国的组织机构中,唯一保留的一个名叫“延安知青处”的机构。

有时,我给知青处打电话,朋友问:“知青处?知青处是个啥单位?”我知道,给这些年龄小我许多,没有插队经历的人讲这个单位是干啥的,需要费许多口舌。这个单位只有延安才会将他保留,只有我们这些老知青才会从这个名称中读到一种家的感觉、读到一种温馨和暖意。

知青姓名墙

当年,我们像一股大潮,一古脑地涌向陕北,但这潮水回落时就没有来潮时那么利落了。时至今日,还有300多名知青兄弟和姐妹生活在陕北的土地上,他们早已将知青处视为是自己的家。延安毕竟是革命老区,无论做什么事情都讲究一个厚道。这么多年来,滞留在陕北黄土地上的知青受到延安各级的亲切关照。从生活补助到医疗保险,从解决住房到安排子女就业。

“有困难找知青处”,在这句寻常话语中,让人可以看得出,老知青们已经将知青处视为自己的家。有一次与一位“插友”在闲聊中,得知留在延安的知青在南泥湾创建了一个延安风华北京知青林,一些返回北京多年的老知青还抽空回去参与知青林的建设。

“风华”二字,勾起了我们这一代人对青春岁月的怀念。所谓的“情系陕北”,从另一个侧面来讲,寓意着知青们将生命的根扎在了陕北。风华知青林蔚然深秀,苍翠欲滴,大有杜甫“新松高千尺”的勃勃气象。这种寓意,象征着生命之树常青,也是对一代风华、对知青精神风貌的一种写照。

我与延安知青处的同刚主任很熟。有事没事就通个电话或发个短信与他呱拉上几句。同主任比我要小10多岁,但他在知青处一呆就是26年。这是一个有心人,对知青史非常熟悉,对知青文化也颇有研究;这又是一个热心人,在26年间,他与许多知青都保持着密切交往。知青们将他视为娘家人,遇上高兴的事,想与他来分享;遇上伤心事,也爱向他倾诉。

有着陕北人质朴厚道秉性的同主任,对每一位知青的事都很上心。他常说,他担当的是一个传递者的角色。延安各级对知青的关爱,知青们对延安的殷切关注,需要相互传递,需要一个纽带来系住这份结缘于艰苦岁月、弥漫着家的温暖的亲情。

陈立胜是一位留在延安的老知青,2014年除夕夜不幸去世。同刚闻讯后,于第一时间赶到立胜家中,并将此事向北京延安知青联谊会的李连元会长、王晓建副会长进行通告,紧接着又开始联系墓地,参与丧事的安排。

立胜夫妇均为知青,女儿又在外地工作。同刚主任将立胜身后的一切事都安排得妥妥当当,给立胜,这位在延安的黄土地上插队、工作、生活了45年的老知青办了一个简朴、隆重而又体面的葬礼。老知青的离世让同刚情不能已,赋诗作悼:“送君仙鹤岭绵延,茫茫雪山徒步难”。语出肺腑,读来令人柔肠寸断。

延安知青处,一个被老知青们时常念叨在嘴边、散发着家的温馨的名称,每每说起这个名称,我有一种看见母亲倚闾相望,呼唤游子归来的感觉。我想,这种感觉就是对回归家园的一种渴望。

一湾河水向东流,宝塔山下有家园。延安,我的家园,永远想您!

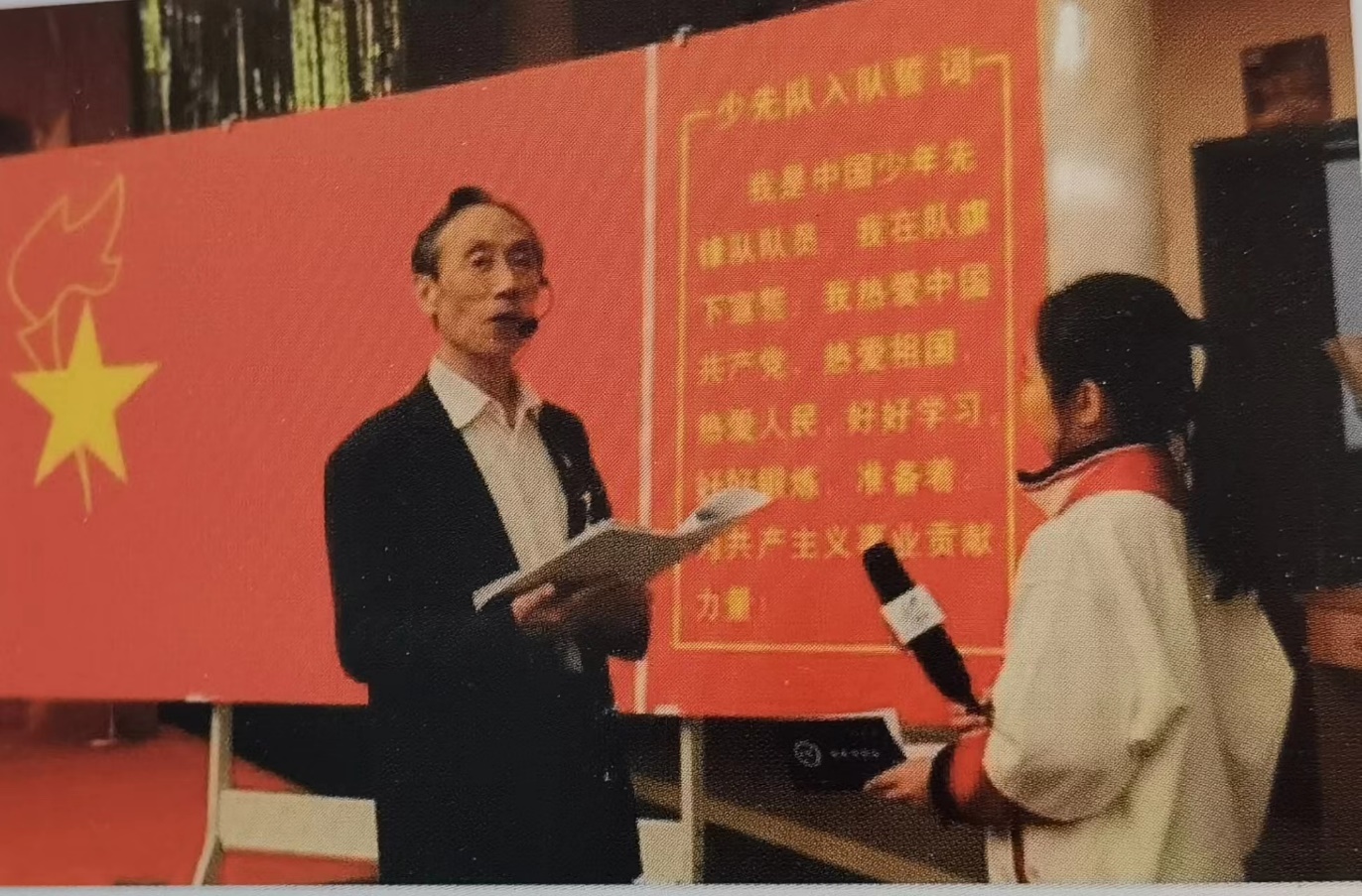

王寅生近照

王寅生,男,1969年在宜君县插队,后任延安钢铁公司宜君炼铁厂、轧钢厂党委委员、革委会副主任(副厂长),北京市礼花厂党委副书记、书记,国家新媒体产业基地高级政工师。

(本文选编自《北京知青情系宜君》)

责任编辑:林静