延安打小就在我心目中占有非常崇高和神圣的地位。半个多世纪前,还是孩提时代,常到老街东关电影院看电影,售票员是一位慈祥的老奶奶,多次听大人议论道:那年她如果不是让家里人追回来了,与同伴一块到了延安,现在一定是个了不起的人物了。由此,我知道了家乡有多名热血青年当年曾奔赴延安;由此我还知道了在20世纪三四十年代,在绵延不绝的黄土高原上,曾经出现了一道独特的风景:成千上万的热血青年,背着行囊,怀揣希望,艰难跋涉在通往延安的道路上,至此延安在我心中烙下了深深的印记。

上学时,老师经常教诲的一句话是:读万卷书,行万里路。这句话使我受益匪浅,至今仍铭记于心。尔今,不敢说已读有万卷书,但读书学习始终成了一种自觉和习惯;算是机缘巧合,这些年来,有不少机会,到了不少地方,领略了祖国的大好河山,其中三次延安行,似朝圣般的洗礼使我始终记忆犹新不曾磨灭。

1986年9月,我在省委党校上学,学校组织到延安参观学习,那是第一次到延安。当时交通不便,记得早上6点多我们乘大巴从西安出发,一路上激动之情难以言表,心里默诵着茅盾的《白杨礼赞》:“当汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毯子……”默念着贺敬之的“心口莫要这么厉害的跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了……”背诵着陈毅在七大开幕时写的“百年积弱叹华夏,八载干戈仗延安。试问九州谁做主,万众瞩目清凉山。”畅想着延安的一山一水,一草一木,直至傍晚才到达延安。

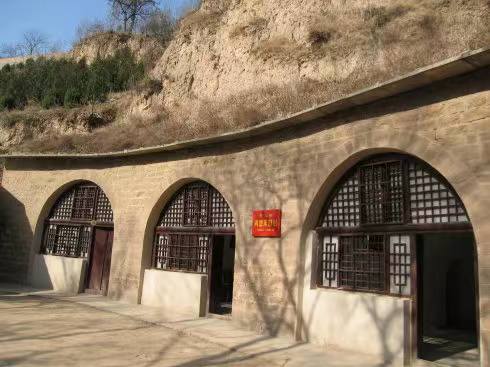

在延安一天半的活动中,可以说心中处处充满着崇敬之情,每到一处,每走一步,总感到这曾是伟人生活和走过的地方,神圣之感油然而生。在这片神圣的土地上,无论走到哪里,都让人激情澎湃、热血沸腾。因为每一寸土地都铭刻着革命先辈艰苦奋斗的光辉历程。在杨家岭,目睹了毛主席等老一辈革命家工作生活的场景,窑洞烛光闪闪,写出雄文卷卷;在革命博物馆里陈列的那一件件实物,一帧帧照片,一张张图表,尤其是看到那一个个年轻且刚毅、与我年龄相仿的脸庞,心灵受得极大的震撼,感受到了其强大的不朽的生命力,不仅深受教育更使人励志。

20年后的2007年5月,有机会陪同与我县对口交流的江苏常州新北区领导再次到延安,由于有陪同任务加之时间仓促,虽时间短,仍留下了深刻记忆;同时,还不由得升起了一种自豪感。由于工作缘故,我曾多次前往江苏常州新北区考察学习,每次去开座谈会的时候,每当听到他们自豪而又信心满满地谈GDP收入,谈人均收入时,强烈地感觉到东西部之间的巨大差距,既惭愧,又无言以对。这次,看到客人们却是那么地虔诚,终于为陕北这块红土地而骄傲自豪。

今年5月,时隔16年,在参加省延安精神研究会的会议后,有幸在延安大学泽东学院学习了3天。如果说首次到延安自己尚是个青年,第二次是中年,这次是已经退休将步入老年,历尽了沧桑,心智也渐成熟,然而这次依然是心情激动难以平复,深深感受到了延安精神的伟力,受到了深刻的教育和洗礼。

站在巍巍宝塔山上,望着蜿蜒的延河水,思绪万千,这既是一个地标的象征,更是一种红色的图腾,她滋养着心灵,涤荡着灵魂。深深地赶到,每次延安之旅就是一次朝圣,是一次修行,也是生命中的一次赋能,更加坚定信念,不忘初心。一路同行的市研究会屈善施副会长当即还赋词一首,道出了我们的共同心声——

沁园春·登宝塔山

晨登宝塔山,极目远眺,思接千里,临塔草成。云云:革命圣地,红都延安,天高云淡。望清凉静谧,凤凰蜿蜒,宝塔山上,红旗翻卷,车水马龙,鸟鸣人喧,誓词铿锵入云端。

寻来路,为驰骋蓄力,紧追先贤。眺望万里江山,神州乾坤凭谁扭转?黄河浪涌,地覆天翻。剑在昆仑,玉龙飞斩,实事求是,艰苦奋斗,定海神针出四卷。逞年华,圆我中华梦,万众欢。

市研究会会长何帮军,在返程的路上,畅谈《延安归来话延安》并撰文抒发了自己的体会和感想:这次到延安接受革命传统教育,那种直冲心灵深处的强烈震撼,激发了我对理想、信念和人生价值的再思考和再认识。明白了“人应该怎样活着”,也增强了对做好宣传弘扬延安精神的责任感和使命感。我深感在战争年代铸就的延安精神,没有过时,也永远不会过时。延安精神,仍然是战胜一切艰难险阻,走向民族复兴的精神衣钵。

历史川流不息,精神代代相传。弘扬延安精神,就是要从中汲取营养,补足“精神之钙”,挺起精神脊梁、捍卫精神高地;就是要从延安精神中汲取智慧,锤炼“真本领”,切实用理论武装头脑、指导实践、推动工作;就是要从延安精神中汲取力量,稳得住心神、管得住行为、潜心做好本职工作。

(作者:李平)

责任编辑:林静

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久