习近平总书记强调,把老百姓关心的事一件件办好,是共产党人的共同心愿。社区党组织要牢记党的宗旨,加强和改进社区工作,要让老百姓体会到,中国共产党是全心全意为人民服务的,党始终在人民身边。陕西省西安市雁塔区深入学习贯彻习近平总书记关于社区工作和弘扬延安精神的重要论述、重要指示精神,坚持围绕中心、服务大局,深入开展延安精神进社区等“五进”活动,在全区营造弘扬践行延安精神的浓厚氛围,为创新推进中国式现代化雁塔实践提供了强大精神力量。其中,红专南路社区牢记党的宗旨,坚持党建引领,坚持用延安精神推进共建共治共享,打通城市治理的“最后一公里”,做好基层服务大文章,呵护好“一老一小”,努力打造环境优美、服务贴心、活动丰富、家风优良的幸福社区,获得“全国先进基层党组织”“全国民主法治示范社区”“全国文明单位”“全国和谐社区建设‘示范社区’”“全国妇联基层组织建设‘示范社区’”“群众体育先进单位”“国家级充分就业单位”“最美志愿服务社区”“弘扬延安精神示范社区”等190多项中央和省、市、区级荣誉,让延安精神在幸福社区建设中绽放出更加璀璨的时代光芒。近日,十九届中央政治局委员、十三届全国人大常委会副委员长、中国延安精神研究会会长王晨专程考察红专南路社区,对宣传红专南路社区开展延安精神进社区的好做法、好经验提出明确要求。今日起,《中华魂》网刊发红专南路社区用延安精神打造幸福、和谐、美丽社区的感人事迹。——编者

把延安血脉融入社区建设每一寸土地

“啊!延安,你这庄严雄伟的古城,热血在你胸中奔腾,千万颗青年的心,埋藏着对敌人的仇恨……”

近日,记者走进红专南路社区广场,感受到浓浓的“延安情结”。在社区小广场一角,社区合唱团《延安颂》的合唱铿锵有力。

广场正面“延安精神 永放光芒”巨幅展板上,“坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神”红底金字分外醒目。

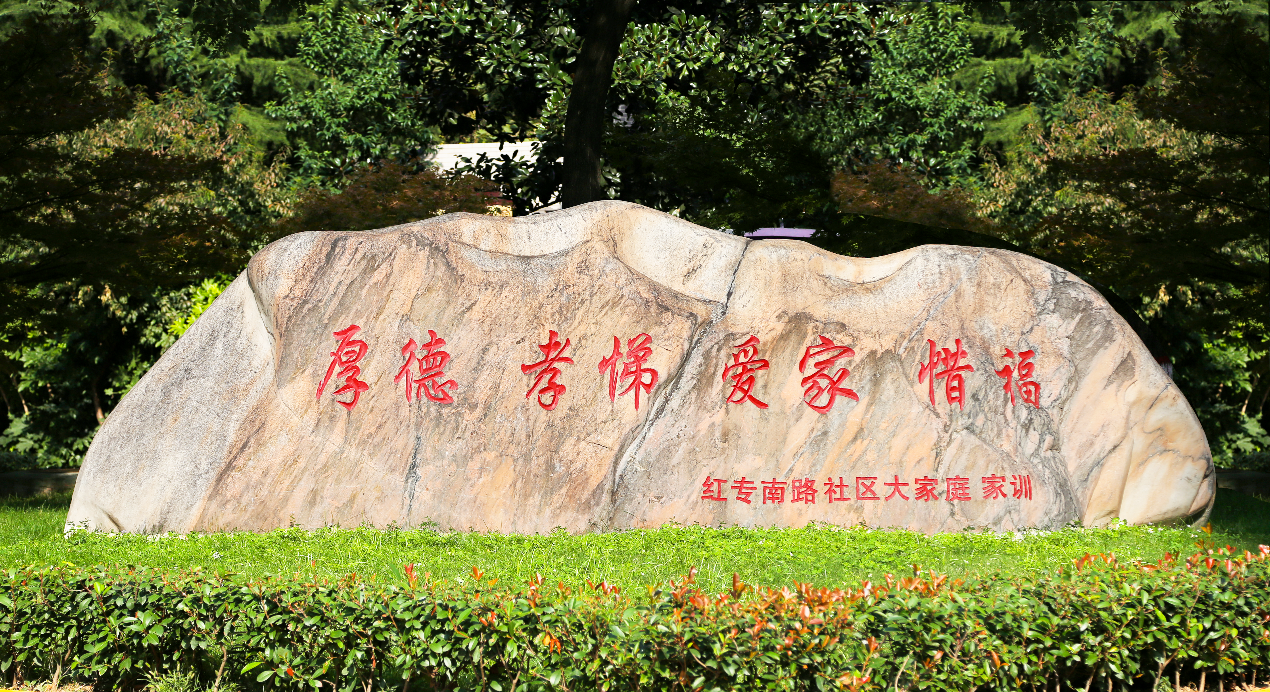

社区大家庭家训石刻、红色家风立体剪纸、“弘扬延安精神、传承红色家风”景观小品等精心布置在绿化带和广场周边……

可曾经,这里却并非如此。2001年,西安市开始大力推进社区建设,同年8月红专南路社区应运而生。20世纪90年代,原陕西省石油化工机械厂和西安石油仪器厂举步维艰。红专南路社区的前身便是这些国企的家属院。

“红专南路社区面积约40万平方米,常住居民4515户,共13565人。光这两个厂下岗职工就有2000多人,家属院环境脏、乱、差。”今年72岁的红专南路社区党委书记闫中华摆摆手道,“那不是一般的破烂颓败。”

社区初建时,面临着无办公场地、经费紧张,近2000名下岗职工生活陷入困境,小区内垃圾堆积、设施残破,居民的生活质量受到极大影响等诸多难题。

“没钱没人没权,社区工作怎么干?大家都觉得这太难了。”“我就对大家说,‘这难那难,都比不上延安时期难’。我们还是要靠党组织、靠党员!还是要靠‘自力更生、艰苦奋斗’精神!”闫中华如是说。

2001年年底,红专南路社区党支部正式成立,党员仅3名。社区成立之初只有两间30平方米的平房,仅有5名工作人员。在没有经费和对社区管理没有经验的情况下, 闫中华带领社区一班人积极协调各方资源,努力解决办公场地难题。面对社区没有办公室的窘境,他们协调借用单位的破旧工房,带人连夜粉刷、改造、布置;社区没有办公经费,他们从自己家里拿来纸张、热水器、电话、相机等,带头垫资为社区添置办公用品,发动居民捐款捐物;面对脏、乱、差的环境,他们组织志愿者开展大规模的环境整治行动,清扫卫生死角,清理残垣断壁、整治乱堆杂物,疏通排污管道,硬化社区道路,逐步改善居住环境。在党支部的领导下,社区还相继成立了计生协会、工会、妇联、残协、文明学校和家政服务中心,创办了《社区简讯》。

由于社区辖区内驻地单位较多,社区党支部便和西安邮电学院、西安石油仪器厂等驻地单位的党委建立党建联席机制。在驻地单位党委和社区党支部的合作推动下,退休党员纷纷将组织关系转回社区。

2003年8月,红专南路社区党委正式成立。截至目前,下设14个党支部,直管党员947名,每个楼道里都贴着带有支部书记、支委信息及联系方式的公示牌。

“这是西安市第一个实现离退休党员属地化管理的社区,也是西安市第一个成立党委的社区。社区班子成员80%以上都是退休党员,没有工资,却充当了多个角色。我们始终坚持党建引领社区治理,在弘扬延安精神中做好基层服务大文章,在服务群众中凝聚起群众建设社区力量。”闫中华说。

社区党委坚持把支部建在网格上,把党小组建在楼栋里,把党员作用发挥在家门口。根据党员分布情况,建立1个在职党员党支部,13个网格党支部,形成了“社区党委—网格党支部—楼栋党小组—党员中心户”党组织设置形式。每个支部由责任心强、精力充沛的老党员担任党支部书记,定期开展主题党日活动,针对生病、行动不便的老党员开展上门送学服务,保证了组织生活的正常开展。

2018年,社区不断强化服务保障功能,成立了红专南路社区党群服务中心,提供党员组织关系转接、流动党员管理等服务项目,提升基层党组织影响力和号召力。同时这里也代理居民医保、养老、高龄补贴等相关业务。在社区建立“党员驿站”,配备电子大屏、图书角、茶吧等设施,通过开展党员谈心、微党课、建立心愿墙等方式,提升党员对党组织的参与感、认同感、归属感。

近年来,社区积极推进延安精神进社区的创新实践,把全心全意为人民服务宗旨贯彻至社区管理的每个神经末梢,打通服务最后一公里。创立了党委领导下的居委会、业委会、服务中心、物业、管委会“五位一体”社区服务管理网络;搭建党群连心桥、成立居民理事会、组建志愿服务队,充分发挥党员先锋模范作用,带动居民参与社区治理,居民意见和建议有了诉求渠道、合法利益得到维护,有效解决了各方推诿扯皮、各自为政的现象,形成大家的事大家管、大家的事大家议、大家的事大家做的共建共治共享工作格局。

“时刻联系群众,为社会和谐更好地发挥作用。”闫中华说,“全心全意为人民提供零距离服务,我们就得实实在在为老百姓办实事,用最好的服务换取居民最大的幸福指数。”

如今的社区,环境焕然一新,整洁美观,昔日脏乱差的红专南路社区如今已华丽变身为人人都羡慕的榜样社区。居民的幸福指数不断攀升,社区的凝聚力也得到显著增强,延安精神的血脉已深深融入社区的每一个角落,成为社区文化的核心和灵魂。

使延安情结融入乐居安居每一个场景

走进红专南路社区,一派热闹、和谐景象,步道上人们三五成群边走边聊传来阵阵欢声笑语,在任何一个小广场上,您都能看到健身的人群:太极拳、广场舞各有节奏,柔力球转转悠悠、羽毛球上下翻飞、乒乓球旋转弹跳,舞剑方阵剑光闪闪,舞扇团队花扇“盛开”,满是活力与欢乐。

在社区的舞蹈室、排练房内,随着舒缓的音乐声响起,舞蹈、健身操爱好者们一边练习、一边对着墙上的镜子纠正自己的动作。书画室、图书室则伴随着清茶的香气,书友们相约在此,安安静静地享受阅读的乐趣。

白天是老人们的主场,到了晚间,下了班的中青年人也会陆续加入。他们在健身、乐器、合唱、读书、摄影交流等活动中放松身心,在各自的兴趣中享受快乐,在学习和工作交流中收获成长。

这就是红专南路社区的日常:十多个文艺团体,各种兴趣小组,带给社区居民强烈的归属感。若是遇上社区举办文艺汇演、书法比赛、摄影展览和小朋友们的专题活动,还会出现各种临时的结对编组——在这里,“网格化”不仅仅用于社区服务管理,还把社区居民组织起来,各出节目,各亮绝活,在社区的舞台上一较高下,极大地增强了大家为团体争光的集体荣誉感。

社区党委书记闫中华非常自豪:“社区群众很多是退休的老同志,老有所乐、老有所为是大家的共同心愿。我们把延安情结与文化活动相联结,可以更好地发挥好宣传文化的寓教于乐功能,社区就有强大的凝聚力。”

24年前,闫中华从一所职工学校的校长,转型为西安最早的一批社区工作者。

新成立的红专南路社区,由几个老国企的家属区合并而来。怎么能把大家凝聚在一起,温暖人心?闫书记想到了用群众文化活动聚人气、凝人心。

2002年,社区举办了第一次书法艺术展览。没有场馆他就到处借房子;没有展架他带着大家自己做;没有经费他就自己贴钱,就连唯一留下来的现场照片,还是居民拿来自家傻瓜相机拍摄的。

闫书记记得很清楚,当时参展居民上至80岁的老人,下至八九岁的孩子,总共有170多人。最后评出的一二三等奖,奖品价值分别是5元、3元、2元。

就是这么“寒酸”的展览,却激发了居民们参与社区活动的热情。歌咏比赛、舞蹈大赛、太极拳比赛……大家对什么有兴趣,社区就组织什么活动。随着西安市、雁塔区各级党委政府部门对社区工作越发重视,不断加大投入,红专南路社区新建了各种活动场地,文艺团队扩充壮大。同时,注重在群众文化活动中注入延安精神的红色元素,打出了社区红色文化品牌,使老同志们在老有所乐的基础上,始终保持初心不变、本色不改。

在红专南路社区居民、西安音乐学院前任院长翟志荣带领下,组建了首家社区民族乐团,乐团还走出社区参加过国家级、省级多场文艺汇演和民乐大赛,在各地农村、高校、企业开展演出近百次。同时,社区舞蹈队、合唱团也在各地比赛中屡获佳绩,著名音乐家阎肃称赞:“想不到一个社区合唱团的水平能有这么高!”,成为全国知名的“文艺范”优秀社区。

“我们还将党建活动与文化生活融合在一起,不仅经常组织红歌大合唱,结合重大节日、重要纪念活动组织专题歌咏、诗朗诵等比赛,党建形式丰富多彩,效果也非常好,使老同志们始终保持老有所为的良好精神状态。”闫中华书记深有感触地说。

在社区红色文化的熏陶下,“爱党、信党,一生跟党走”成为社区老同志们的共同追求。原雁塔区石油勘探仪器总厂退休职工刘德明退休不退色,积极参加社区各项服务工作,多次向社区党组织递交入党申请书。2017年12月26号,已经75岁的刘德明成为正式党员,他激动地说,“感谢党组织让我实现盼了半辈子的心愿。”在红专南路社区,像刘德明这样的老年“新党员”还有很多。

颜宝英组织社区京剧团多次在社区、军干所等演出;王华忠作为门球队长,经常带领成员参与省市区、长庆油田举办的比赛。他同时兼任社区合唱团团长,经常参加市区和社区举办的文艺汇演。

丰富的文化活动,不仅提升了社区居民的精神修养,更把大家的心连在了一起。谁家有个大事小情,大家一起出手相助。社区独居老人,总有人嘘寒问暖,不是送上自家的热饭热菜,就是逢年过节帮忙打扫卫生。居民李惠娟坚持每天为同住一个单元的80多岁孤寡老人送饭,并提醒老人按时吃药。春暖花开、秋色怡人之季,居民们经常互相邀约、集体出游。

就连社区之外的人们,也会被这里热情、融洽的氛围所感染。西安著名的“邓景元社区康复志愿服务中心”曾经来红专南路社区义诊。居民们投桃报李,全程送茶送水。到了饭点,大家还组织起来,轮流送去自家烧好的午饭,把医生护士们感动得不行。他们就此在红专南路社区设点,坚持每周义诊,至今已经持续了12年,在雁塔区乃至西安市传为佳话。

闫中华说,社区群众的需求就是我们的工作。群众文化活动更是个传声筒——民有所呼,我有所应。大家在活动中常常会反映遇到的困难,也会为社区发展出谋划策,给他们的工作带来了不少启发。

社区经常请来西安邮电大学的大学生志愿者,为老年居民解决智能手机使用中的困惑,手把手地带着大家学习使用微信、支付宝等功能;组织社区服务志愿者化身“反诈宣传员”,结合养老诈骗、虚假投资理财、冒充公检法等典型案例,用通俗易懂的语言,向老人们详细剖析诈骗分子的作案手段、话术套路及防范要点。

有人称赞这些活动策划得好。闫中华却说:“这哪儿需要策划呀?我们整天跟大家‘泡’在一起,怎么会不知道大家的真实需求呢?”

近年来,针对社区老人不断增多的实际,社区还不断探索“医养结合”型的养老新模式,成立了社区日间照料中心,拥有社区卫生服务中心、社区老年人活动中心和住宿区,解决了社区老人养老、就医等问题。

建成“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的宜老社区,成为红专南路社区把延安情结融入乐居安居每一个场景的生动注解。

让延安基因融入家庭每一个日常

“当春雪消融的锣鼓敲醒沉睡的社区,这片土地正以最热烈的心跳回应着历史的呼唤,红专南路社区始终坚持以延安精神为指引,将红色家风建设融入到日常工作中……”

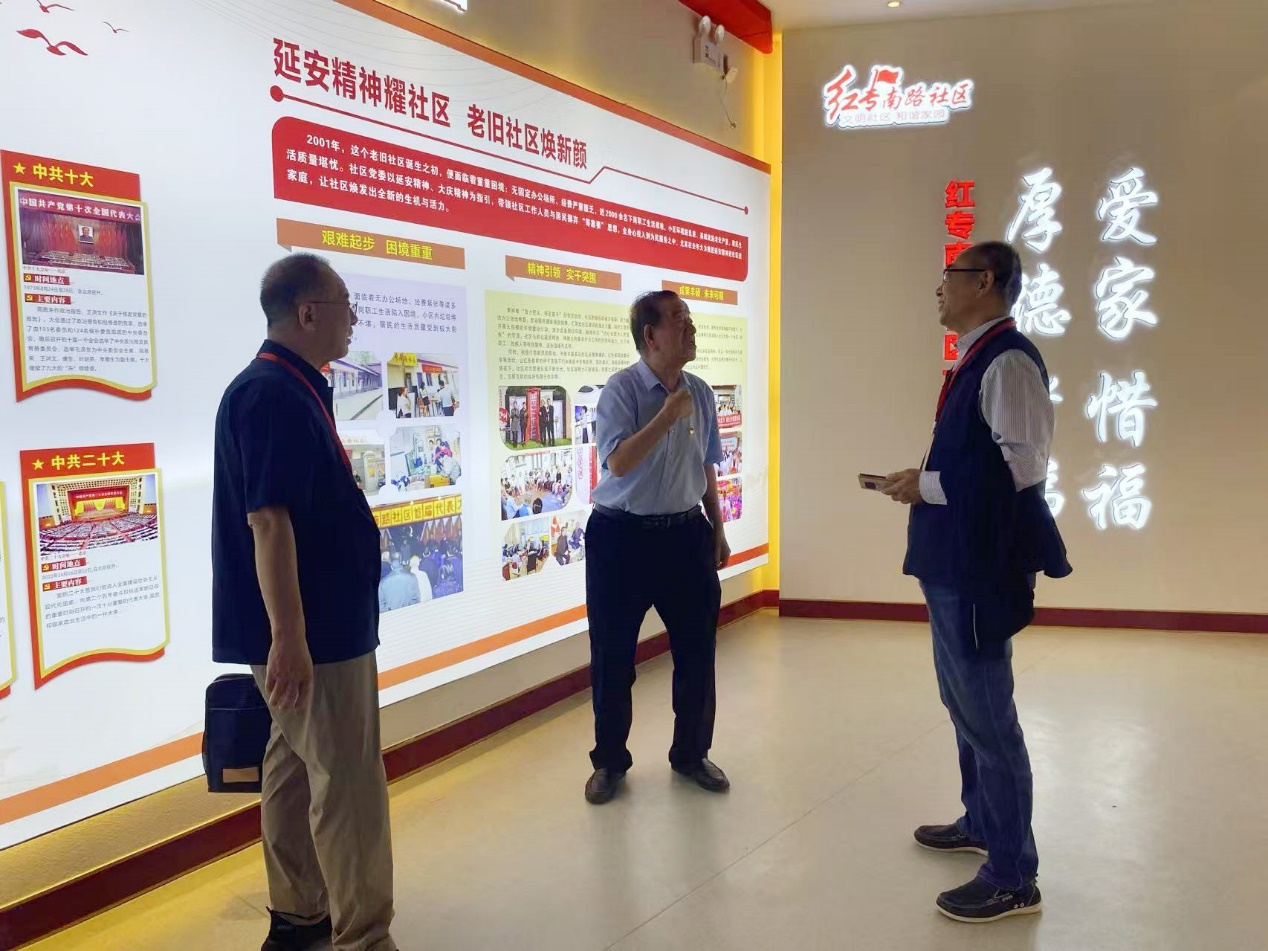

在社区文史馆,“弘扬延安精神,传承红色家风”宣传片直观、详细展现着社区传承红色家风的一幅幅感人画面和一个个动人场景。

“‘家文化’是中华传统优秀文化的重要组成部分,家风家训是‘家文化’的核心内容。我们选择工作基础较好的红专南路等社区先行试点,以社会主义核心价值观为导向,以打造十家和家风家训建设为抓手,将延安精神和核心价值观融入社区服务管理,从传统小家到社区大家,与中华民族讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的优秀传统文化有机融合,倡导爱党爱国、勤俭持家、尊老爱幼、夫妻互敬互爱、邻里互帮互助、好学善思、慎独慎行的好家风。”参加共同采访的西安市雁塔区委宣传部屈军朋同志介绍。

“我们把发挥中华优秀传统家风文化中家训、家规、家书等育人功能与传承弘扬延安时期的红色家风相结合,将延安精神和社会主义核心价值观落细、落小、落实到居民的日常生活和精神追求之中,营造幸福、温暖社区。”闫中华介绍着红专社区建“十家”、促和谐工作的情况。

近年来,社区逐步建立健全服务主体多元、服务门类齐全、服务质量和管理水平较高的新型社区服务体系,打造“服务之家”;把延安精神、社会主义核心价值观和优秀传统文化融入社区景观建设,通过举办邻里文化节等活动,营造润物无声的传播氛围和生活场景,打造“和谐之家”;从增进居民对延安精神和社会主义核心价值观的认知认同入手,积极搭建居民便于参与的活动平台,促进居民实践养成,打造“德美之家”;从培育社区文化入手,大力扶持文化社团,经常开展活动,积极创演居民喜闻乐见的红色文艺节目,打造“文化之家”;建立志愿者队伍,构建志愿服务网络,让居民感受到社区大家庭的温暖,打造“志愿者之家”;把群众的利益和需求作为社区工作的理想追求,努力建设让每一个居民感受到公平友善、便捷顺畅的服务型社区,完善综合服务体系,打造“便民之家”;社区与区检察院、法院、派出所及驻地单位携手,共建“三位一体”治安维稳机制,加强安保基础设施建设,建立综合防控体系,给居民创造安心舒心的生活环境,打造“平安之家”;积极开展“三官一律”进社区等活动,完善法律服务功能,创建民主法治型社区,打造“法治之家”。积极做好退役军人、优抚对象的服务保障,切实增强社区退役军人的归属感、荣誉感、获得感,打造“退役军人之家”;与6家三甲医院开展党建共建,为居民提供家门口的优质便捷医疗服务,大力宣传健康的生活理念,打造“健康之家”。

社区利用广场、文化墙、凉亭等场所将传统文化、红色文化融入社区景观建设,建设雁塔区首个以“家风家训”为主题的社区微公园。“家风园”分为家庭美德广场、家风家训长廊、家教故事凉亭等板块。刻着“厚德 孝悌 爱家 惜福”八个字的巨石,既是社区大家庭的家训,也是社区居民精神风貌的体现;延安精神的核心要义展板和社会主义核心价值观内容石刻处于最醒目位置,让红色文化引领社风民情;社区“福”字广场里,形态各异的“福”字洋溢着人们对幸福生活的向往……

“家风园”融入了古往今来名贤的好家风好家训、红色家风故事,将家风家训家教融入居民生活中,引领广大群众和每个家庭在休闲娱乐中接受崇德向善、明礼知耻、勤廉笃实的良好家风教育,营造传承中华民族优良传统文化的浓厚氛围,让延安精神和社会主义核心价值观在千万家庭中落地生根。

“我们还深入开展‘小手拉大手’活动,依托社区文明市民学校、家长学校、道德讲堂,邀请高校教授和文化名人举办讲座,请社区居民讲述用好家训树好家风、教育子女成才的故事;组织红专小红星宣讲团、招募社区服务志愿者,开展‘延安精神进家庭’活动,引导家长、学生共同参与家风家训建设,促进良好家风的传承。”闫中华介绍。

当社区苟奶奶握着孩子们的手讲述那些善于奉献、关于孝悌的古老训诫,此刻化作抽芽的柳枝,轻轻拂过新时代少年心田;

当延安精神讲师讲述了社区81岁老党员家族的血色年轮,父亲冒死筹药牺牲于枪口下的那个清晨,母亲怀揣密信穿越封锁线的那些寒夜,13岁姐姐徒步奔赴延安时磨破的草鞋,让孩子们感受到共产党人“舍小家为大家”的人民情怀就在身边;

当幼儿园身着红军服饰的孩子昂首诵出《红旗颂》《红星闪闪》、演讲《延安精神照我家》、歌唱《红星照我去战斗》。王二小、邱少云的故事被稚嫩的童声重塑,红色基因在童话与史诗的交织中完成庄严的启蒙;

当社区青少年踊跃报名参加“延安精神进家庭”红专小红星宣讲团,化身红色文化传播小使者,走进社区家风园、文化广场、文史馆等场所,开展延安精神宣讲,分享红色故事,红色血脉在“青音青语”中赓续;

如今的红专南路社区,延安精神渗入砖缝、爬过窗台、住进了社区每个人的心中……

“闫书记,西安交通大学的学生们来社区参观,请您介绍下开展延安精神进社区、进家庭情况。”

就在笔者即将离开社区时,一名社区工作人员提醒闫中华书记。接着,一群大学生走进社区文史馆,围拢在老书记身边,聆听他用浓重的陕北方言的生动讲述……

“我们省延会非常重视延安精神进学校工作,采取多种形式指导各级延会推动延安精神融入学校的思政实践。每年暑期,红专社区都要迎来很多批次大学、中学、小学的师生实地考察观摩。”共同参加采访的陕西省延安精神研究会会刊《源流》责任编辑马莉给我们作如是介绍。

“你这庄严雄伟的城墙筑成了坚固的抗日的阵线,你的名字将万古流芳在历史上灿烂辉煌!”

合唱团雄壮的《延安颂》在社区上空久久飘荡,伟大的延安精神在歌声中传向远方……

值班编辑:白 雪、显 洋

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久