为深入学习贯彻习近平总书记关于“深入研究、大力宣传、认真践行”延安精神的重要指示,落实王晨会长“汇聚多方力量,凝聚起研究宣传阐释延安精神的强大合力”要求,《中华魂》网与省、市、县延会联合开展“‘五进四推’弘延活动”,即:在组织开展延安精神“五进”活动中,同步推进《中华魂》网、《中华魂》公众号进机关、进学校、进企业、进社区、进农村, 将所发稿件推送到相关群、号、网、端。让我们上下联通、优势互补、资源共享,合力构建新时代弘扬伟大建党精神和延安精神独具特色的融媒体矩阵。敬请关注支持:https://www.1921.org.cn/index.html

前言

我还算是个有故事的人,对延安概念的再次强化,社会和我也就这几年。

父母健在的年月,我对延安往事不主动问起,父母也不多讲。现在,父母早逝,我也耄耋,他们一定有许多动人的故事,我却少记忆无追寻,成我此生憾事。

所幸,我祖籍延安,生于延安,七岁前还长在延安。在这个年龄还能有些记忆的碎片,也听过先辈们的絮语。我将这一地的碎片拾起,将飘散的絮语聚集,给自己一个交代,给下一代留些墨迹。

一、我的根在延安的黄土坡上

在延安子长县马家砭乡有座不高的山头。山坡的最上面,只有一座坟,隐约看出是清代所立,那是我爷爷的父亲。向下一排并列着三座坟,这是我爷爷和他的兄弟们。再向下一字排开的是四个坟头。从右向左是大哥,在大哥和三弟的中间还有一尺多的空位,留给没有回来的二哥,然后是四弟、五弟的。再向下便是没了章法的坟头。那个没有回来的老二,便是当年还健在的父亲吴志渊,又名吴居弟。

由于父亲外出求学走上革命道路,成为我党的高级干部,也是吴家沟最有出息之人,于是乡亲们都说这个坟地的风水好,于是纷纷将亲人葬在此。“文革”时期更乱了,于是,才有了现在无章乱葬之况。

2012年,父亲在103岁的高寿离世时,几个兄弟早已先他而去,却因三弟的墓建得太大让父亲无法入葬。为了了却父母的遗愿,我努力十年,终在子长县的烈士陵园中为父母立了纪念碑。至此,为党的事业贡献一生的父母才得以安息,魂归故里。

吴家的祖屋在离祖坟不远的一条沟的坡上,爷爷给五个儿子建的窑洞一字排开,父亲的也在其中,只是从没住过。1987年我第一次回到这里,小儿子与我同行。在城市长大的儿子去沟里挑水,扁担上的两只水桶压在肩上,他那不是前仰就是后倒的憨样,还有坐在五爷爷家的老式饸饹床上压饸饹的嬉戏至今历历在目。然而2017年,当我和弟妹们祭奠父母后再回到这里时,此处已是窑塌门破,荒草疯长。老人们都已离世,后人也都外出谋生或搬离,没有了人住。2022年的夏天,我再次回来,才知道乡镇政府已重修门楼、窑洞,父亲的故居被作为红色历史留存,院子里那棵枣树和花椒树正果实累累。

二、我的父亲母亲

父亲是本土的第一个大学生

吴家祖辈就是在这块土地上生息,过着“面朝黄土背朝天”的日子。由于爷爷生育的男丁多,劳力也就多,日子过得能吃饱饭,年节还有肉。也因家中有扛活的雇工,土改时被划为富农(后改正为上中农)。父亲曾说:当时的陕北雨少,地贫,人穷,山贼(土匪)多,老百姓日子不好过。

由于辛苦劳作的爷爷上过几天学,知道文化的重要,但在四女五男的儿女中只能供大伯和父亲读书。大伯就是不学,父亲却聪明好学并考入了绥德师范。这是一所在1924年就建立了共产党(团)组织的学校,走出了一代革命先驱,是陕北革命的策源地。

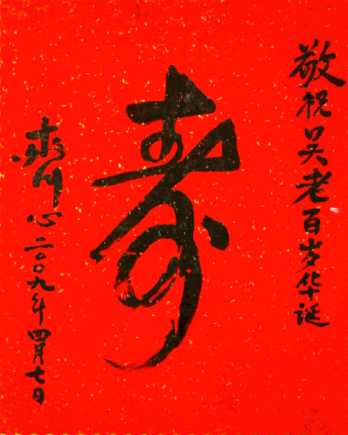

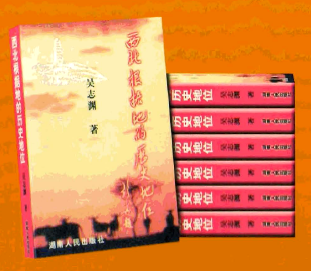

在大革命时期的1927年,正是国民党对共产党进行残酷大清洗的白色恐怖一年。虽然中国革命陷入最低潮,但17岁的父亲却加入了中国共产党。作为学生会主席,他带领同学们上街游示,参加“飞行集会”等革命活动。期间还受“立三路线”迫害被开除党籍(后平反恢复),在绥德师范被国民党关闭后只有逃到北京,进入北京辅仁大学学习。父亲说,由于爷爷无力供他上学,学习期间只有饥一顿饱一顿地撑着,期间还得到谢子长及夫人尤祥斋的帮助。父亲在辅仁大学只学了一年,又随谢子长回陕北闹革命,相继出任县委书记、地区专员。那个年代,在陕北上过大学的是凤毛麟角,父亲这种土生土长的大学生,在革命先辈中还是十分突出的。难怪在几十年之后,在父亲百岁华诞之时,齐心(习仲勋夫人)阿姨在给父亲一边挥毫写寿字一边还念叨着说,吴老是陕北唯一的大学生。1952年,习仲勋叔叔调北京任职时,还想到父亲是个大学生,曾劝父亲去北京在中央宣传口工作。1990年,父亲在80岁高龄时,不写自传却用五年时间著书《西北革命根据地的历史地位》,成为最早和翔实记载党中央在陕北十三年的珍贵党史资料。

2009年4月7日吴志渊100岁寿诞时,齐心(习仲勋夫人)写寿字祝贺并说“吴老是我们根据地土生土长的唯一的大学生”

1990年,吴志渊著书《西北根据地的历史地位》。吴志渊不写自传却在80岁时用了五年时间,走访了陕西江西等十几个省市,拜访了当年在延安的薄一波、习仲勋、马文瑞等几十位老同志,查阅了大量历史资料和调查研究后编著。这是我党历史上第一部全面阐述了西北拫据地在中国革命中的重要地位的专著。

苦难的母亲

母亲史次锋,延安市子长县人。1935年加入中国共产党,是名副其实的红军时期干部。当年,由于姥爷整天游手好闲还抽上大烟(鸦片),一家五口全靠姥姥卖豆腐为生。母亲参加革命后既要工作又要学习文化,每天天不亮就帮姥姥做豆腐,做好后才能去上学。尤(祥斋)妈妈是她的教员,曾对我说“你妈很苦,很用功,但每天总是迟到”。母亲年轻时很漂亮,是县上的“美人”,父亲为追求母亲,还颇费了一番功夫。但是陕北的乡俗也是“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”,女子一旦嫁人,男人便是天,就是大丈夫。苦难的母亲在婚后,既要学习文化又要做革命工作,在十分艰苦的环境下,还陷入了无奈地不断怀孕生子的困境。

1948年9月在延安,吴志渊(左)与史次锋(右,1935年入党)夫妇送女儿吴晓峰上小学的合影。生活艰苦,却三人都笑容满面,这也是母亲仅有笑容的留影。

建国前的艰难岁月中,其他参加革命的女同志和母亲一样都面临着十月怀胎,生养孩子的难题。据阿姨们讲,有性格刚烈的女性为工作选择离婚的,有生养一个便不再同房的,也有生下孩子便送给老乡的。我的母亲性格柔弱,又受着传统思想束缚,选择的是后者。于是,母亲在延安时期怀6胎生5胎,送给老乡抚养的是两个大的孩子。革命的母亲们为了革命,就是这样心中滴着血也不得不将骨肉送人。但送走的,有的夭折了,有的再也寻不回来了,也有的找回来了,但心灵的创伤,几十年后都难以平复。

我的母亲就是这样的为工作,为丈夫和子女,为她那个贫困不堪的家活着累着,四十出头竟然是满头白发,不到六十便离世。在我的记忆中,母亲已是高级干部的夫人,但质朴无华的从不修饰。八路军式的短发,大襟式上衣,老式的宽肥裤子和穿着自己做的布鞋是母亲的标配。母亲还总是紧锁眉头,少有笑容地不停地做这做那,为一大帮孩子操劳着。叔叔阿姨们都说史大姐(同志们对母亲的尊称)歌唱得好,可我却没听过母亲哼过一句,叔叔阿姨们又说史大姐年轻时是县上一枝花,长得漂亮,可我没有母亲靓丽印象,却只有母亲疲惫不堪,早失风华的憔悴。然而,母亲给我留下的是她善良质朴的品德和吃苦耐劳的精神,留下她不仅爱亲人还关爱同志,尽力去帮助别人的崇高境界。

我是在父亲的坚毅,母亲的善良和他们的革命精神熏陶中成长的。

三、生不逢时

1942年,是陕甘宁边区最艰难的一年。

当年的陕北,一眼望去的黄土高坡,满是荒山野岭。百姓住在挖入山中的土窑洞,人烟稀少,日子过得很苦。

1935年,党中央和西北野战军来到陕北。西安事变后,由于共产党坚决抗战,全国各地青年纷纷奔赴延安。到延安去!成为全国优秀青年的向往。1941年,延安的干部、学生、部队的人数已达七万之多。人口剧增,物资却供应不上。当时正值国民党掀起的第三次反共高潮,调几十万大军封锁了以延安为中心的陕甘宁边区。不让一斤粮、一尺布进边区,加之1941年和1942年陕北遭了大灾,一反干旱常态,从春到秋暴雨不停,颗粒无收。虽然边区人民宁吃糠菜也要交公粮,但杯水车薪,支撑已到了极限。毛主席曾说到“我们曾经弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖”,就是指那个时期的困难写照。也就是在这时,毛主席号召战士“一手拿枪,一手拿锄头”开展大生产进行自救。“自己动手、丰衣足食”就是这个时候的口号,359旅和南泥湾得以名垂千史。

1942年8月我来到了这个世界,生不逢时地撞上那个最艰难时期。我是母亲的第四个孩子,前边的三个孩子,一个早产,两个出生不久便送到老乡(农户)家寄养。也就在一年的同一个月内,接到噩耗说两个孩子都不行了。母亲是刚刚流着眼泪掩埋了哥哥,又告知姐姐也没了。无法想象,母亲是怎样的痛苦,是怎样挺过来的。在我出生后母亲没奶水,父亲没钱,母亲担任妇联主任,工作忙,任务重,这个孩子还送不送走呢?习仲勋叔叔的女儿被送走了,两位高级将领的孩子也送走了……父母痛苦着,纠结着。如果再送走这个孩子可能也保不住。如果不送又无法工作,孩子也没有吃的。最后,父母还是咬牙决定不送,再难也要留在身边。我就这样留下了。然而,母亲仍然吃不饱,没奶水,父亲仍然两手空空,没有钱。吃不上奶水的我,饿得整天大声啼哭,声嘶力竭小脚乱蹬。在中共中央西北局驻地,住在我们隔壁院的高岗总是听到我在哭,便对父亲说:老吴,孩子哭成那样怎不喂奶嘛!父亲回道:没奶嘛!高岗又说:喂点奶粉嘛!父亲又答:没钱嘛!(这是几十年后,父亲告诉我的小故事)。我也就这样有一口没一口地挣扎着活命。当时的情景和感受,因为太小没有记忆,长大以后,母亲指着我脚后跟的铜钱大的疤痕说:晓峰,你小时候脾气大,哭声也大,吃不饱就又哭又蹬,把脚后跟的皮都蹭掉了。这个疤至今显在,成了那个艰苦年代的印证。

我感恩父母没有把我送出去,我也感恩没见面的哥和姐,是他们用两条命换了我的成活。

四、跑敌人

1947年,蒋介石派了嫡系胡宗南将军率25万大军进攻延安,企图把党中央和西北野战军斩草除根,电影《保卫延安》就讲述这个故事。3月12日胡宗南突袭延安,3月18日毛主席党中央决定撤出延安,干部家属有的是跟着党中央转移,我们和大多数家属只能自找活路。那年,我四岁半,妹妹不到一岁半。母亲带着我俩只有依靠老乡的帮助,听从命运的安排。我们是在盲目地跑(俗称跑敌人)在山沟里转,也不知道哪里有敌人,不敢白天动,只有晚上走。我和妹妹都太小,根本不知道在干什么,只知道不能哭不能叫,可母亲的心一直在揪着。因为只要落在敌人手中,不论大人和小孩都是活不了的。我此生最早的记忆不是和煦的阳光也不是幸福的嬉戏,而是“跑敌人”的那个晚上。黑乎乎的山里,没有月光,天空如一口黑锅罩在山头和深不见底的沟里,冷冽的山风吹着,刚下过雨的山路十分泥泞,山坡的小道上只有几个黑影在行进。母亲抱着妹妹骑着马由老乡牵着走在前边,我骑一头毛驴由张大爷牵着在后边。毛驴一颠一颠地摇着,突然一个失蹄跪在地上,把我从驴背上摔了下来,还好没摔到沟里,只是摔了个嘴啃泥,鼻出血。张大爷情急中抓了一把黄泥塞到鼻中止了血。就这样,我都没敢哭出声,夜半,我们终于到了一户农家住下。第二天,天空晴朗,小院中坑凹里的雨水,在阳光下闪着光。调皮的我那懂此时险境,而玩性大发地到老乡家拿了一把大菜刀去削木棍,怎知人小刀大把握不住,切到了自己的手,顿时鲜血直流。我却不哭不叫还把手放到雨水冲洗,也许不让妹妹去告诉妈妈。现在,左手的大鱼际处留下的疤痕十分清晰,成为那个特殊时刻的永久记忆。

五、快乐的延安第一保育小学

1948年的5月,西北野战军收复了延安,没过几个月我也到了上学的年龄。六岁的我被送到了延安第一保育小学(简称延安一保小),三岁的妹妹被送到了保育院。父亲在吴起县任书记时,我虽也读了几天书,但只有到了“保小”才算是正式上学。

那是1949年的一个初春日子,妈妈牵着马,我在马背上东张西望,好不得意。此时的黄土高原气温还很低,但是这一天的阳光却暖暖地照在身上,好舒服。我们慢慢地走在路上,那条路好长好长,过了延河桥,哗哗的水从桥下流过。

延安一保小在延河后沟口的裴庄村。裴庄是原中央军委三局的电台所在地,在国民党占领延安以后,裴庄和延安一样遭到洗劫,成了一座废墟。面对满目疮痍的校区,师生动手自救,修屋垒窗做门,用木板石头做桌凳,为了保暖还自编草帘草褥遮门铺床,自编教材开课学习。

到了学校,一切让我感到新奇。那么多的哥哥姐姐睡在一个土炕上,一排排的窑洞是教室和宿舍,一棵大梨树在院子中间,学生们在树下上课、唱歌、游戏,饭堂还在小河的那一边,学生们蹲着围成一圈吃饭……兴奋的我不记得妈妈怎样把我交给老师,妈妈是怎么走的,也没有留下一点点不舍的记忆,但妈妈留给我一个洗脸的黑土陶盆却记得清晰。然而,到了晚上,熄灯号一响,当我和叫不上名字的同学并排睡在炕上,陌生和黑暗让我害怕了,想妈妈了,眼泪一滴滴地流淌下来却不敢出声。第二天,我的脸上红一道绿一道的花着,原来是妈妈给我带来的褥子是由土染的土布做的,掉色。就这样,6岁的我和3岁的妹妹便离开妈妈,一年多,妈妈再也没到学校来看过我们。

艰苦的岁月中,父母就是这样把我们交给了学校。当然,交给学校比送给了乡亲好得多,让妈妈为我们的饥饿病痛少些牵肠挂肚。那些已经送到老乡家中的孩子和前线将士的子弟也都找回来,上学的上学,上保育院的去保育院。我的同班同学因此年龄大小不一,相差五六岁是常态,相差八九岁的也有。学校的老师和阿姨都是革命干部,有的还是走过二万五千里长征的女战士,他们把我们都当宝贝一样呵护和教育。我入学前,学校的师生从延安撤退、转移到山西,延安收复后又三渡黄河回到延安。这里老师和阿姨带着大大小小的孩子们跋涉二千里,硬是靠人背马驮地走完的。行进中,有的老师为了保护孩子牺牲生命,为了不影响工作,有的阿姨把自己的孩子送到老乡家或另一个保育院。电影《马背摇篮》和延安市的歌剧《延安保育院》就是那个时代的真实写照。

我的年龄在班上是最小的,阿姨和大哥哥大姐姐们对我的照顾是少不了的,让我幼小的心灵虽远离父母却感到温暖与欢乐,没有痛苦的记忆。我们吃的是山药蛋(土豆)和小米饭,没菜就放点盐,住的是黑乎乎的窑洞和又硬又冷的土炕,用的是木头尿桶和陶土的洗脸盆,纸和笔是我们去山里找的石板、石笔和河沙做的沙盘,还学习织袜子。学校里已经成立了儿童团和少年先锋队。我们用牙膏皮(材质为铝)熔化后制成少先队徽。哥哥和姐姐们还要外出参加游行、宣传、演“活报剧”(当时的街头剧)。我们没有玩具,但我们却快乐地用自己发明的玩法玩着,打毛猴(抽陀螺)、滚铁环、跳方格(地下划成方格跳着玩)、骑马打仗(两队孩子,每两人一对,一个背着另外一个去和对方斗)、顶拐拐(两人单腿互斗,叫斗鸡),挤暖暖(冬天你挤我,我挤你又取暖又玩)……。学校实行军事化管理和供给制,管吃、住、发布衣服,我们经常参加劳动,到小河中抬水、种菜、早上吹号起床、晚上点名训话、晚号熄灯、课前饭后都要唱歌,许多革命歌曲现在还记得。

六、老师护我们下西安

“延安保小”从延安迁到西安等地是党中央的决定。党中央决定将延安保小的学生分为三部分,随着父母的工作地分别迁往北京、西安和留在延安。我的父亲被分配在西北军政委员会民政部任副部长,我注定去西安。但是,当时我并不知道父母去了哪,只看到有的同学被父母接走了,我们是要随学校走的。我一个刚满七岁的孩子如一只小羊,大家去那我去那,大家做什么我跟着,从延安到西安,我一路都稀里糊涂、懵懂前行。

记忆中的去西安之途,只有坐大卡车、闷罐火车和到了西安看着繁华都市迷离的神情记忆。也许因为我年小,许多细节记不清了,事实是搬迁过程十分复杂。

当时,西安也才刚刚解放,从延安到西安的路上不安宁,时有土匪和国民党军残余的袭击。为了保证孩子们迁徙安全有序,出发前学校组织我们进行防空、疏散、转移、上下汽车等多项演习。学校把一个土堆作为模拟的汽车,然后让我们排队上去按顺序坐好,还教我们唱《行军歌》。歌词是:

保小同学要遵守行军纪律,一切行动听指挥注意防空。

行动迅速按时作息,不乱吃东西。

衣服整洁帽戴端鞋子要穿好。

借用群众的东西要用借物证,损坏一定要赔偿道歉又赔礼。

团结友爱帮助弱小吃苦耐劳,不打架、不骂人,对人有礼貌。

1949年11月25日,我们乘十五辆卡车从延安南下西安,全部坐在卡车板上一个挤着一个,一路黄土飞扬十分颠簸。为防止土匪和国民党军,在车头上还架一把机枪。坐了多久也不知道,到了铜川又改坐闷罐火车,我们依然一个挤一个地坐在车厢地板上,一路上怎么吃饭,怎么撒尿没有记忆,又不知坐了多久便到了西安。我们是第一次到了大城市,明亮的电灯,灯红酒绿大街,到饭店吃没有吃过的东西,让我们小小的心灵都不知道是兴奋还是惊奇,个个傻傻的、呆呆的木着。

我们被安置在市内西南门附近的一个叫书院门的院子,这是我们临时校舍。那几天,一堆孩子都在眼巴巴地看着一个又一个被父母接走的同学,终于我也等到了妈妈。一年不见爸妈,见到了好高兴,我的新家是各代皇帝住过的、已经破败的皇城内,树上黑压压的乌鸦,呱呱叫声和冷丁的粪便是永恒的记忆。这里还是西北军政委员会所在地,彭德怀、习仲勋等领导也住在这。我们新校舍在南门外草场坡的小寨,名称是“西北保育小学”。学校内的树是我们栽的,每月只能回家一次,放学回家只需花五分钱坐马车。马车在石头铺成的路上咯噔咯噔着,几个同行的孩子嬉戏打闹着好不欢快。我们开始了西安的新的学习和生活。

离开延安七十多年,走南闯北地学习工作和生活着,但始终忘不了延安。延安是我的根,延安精神是我的魂,红色基因铸在骨髓里,革命传统融在血液中。为了能让红色基因代代相传,延安精神永放光芒,我又抓住生命的尾巴,在七十高龄时发起筹建了广东省和广州市延安精神研究会。我和延安的故事还在继续编织着、丰富着,为了美好的明天,我和一群有着延安情结和使命感的志士们还在努力地奉献着。

(作者:吴晓峰,中共广州原市委常委、组织部长,现任广东省延安精神研究会会长)

值班编辑:白 雪、显 洋

技术支持:李馨雨、刘彤

值班总编:闫金久