为深入学习贯彻习近平总书记关于“深入研究、大力宣传、认真践行”延安精神的重要指示,落实王晨会长“汇聚多方力量,凝聚起研究宣传阐释延安精神的强大合力”要求,《中华魂》网与省、市、县延会联合开展“‘五进四推’弘延活动”,即:在组织开展延安精神“五进”活动中,同步推进《中华魂》网、《中华魂》公众号进机关、进学校、进企业、进社区、进农村, 将所发稿件推送到相关群、号、网、端。让我们上下联通、优势互补、资源共享,合力构建新时代弘扬伟大建党精神和延安精神独具特色的融媒体矩阵。敬请关注支持:https://www.1921.org.cn/index.html

2012年农历正月20日,一个飘着满天雪花的日子,我的舅舅许忠兴老人走完了他88个春秋的人生之路,逝世于丹凤县棣花镇许家塬村的三间土房里,三天后安葬在苍松翠柏之中。认识他的人都知道,他曾经“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”,在硝烟弥漫的朝鲜战场上,跟美国鬼子面对面地搏杀,右臂被敌人的子弹击中,鲜血浸透了军衣,但他坚持不下火线,直到那次战斗胜利结束,他才住进了野战医院,但右臂已经残废——他是新中国最可爱的人。

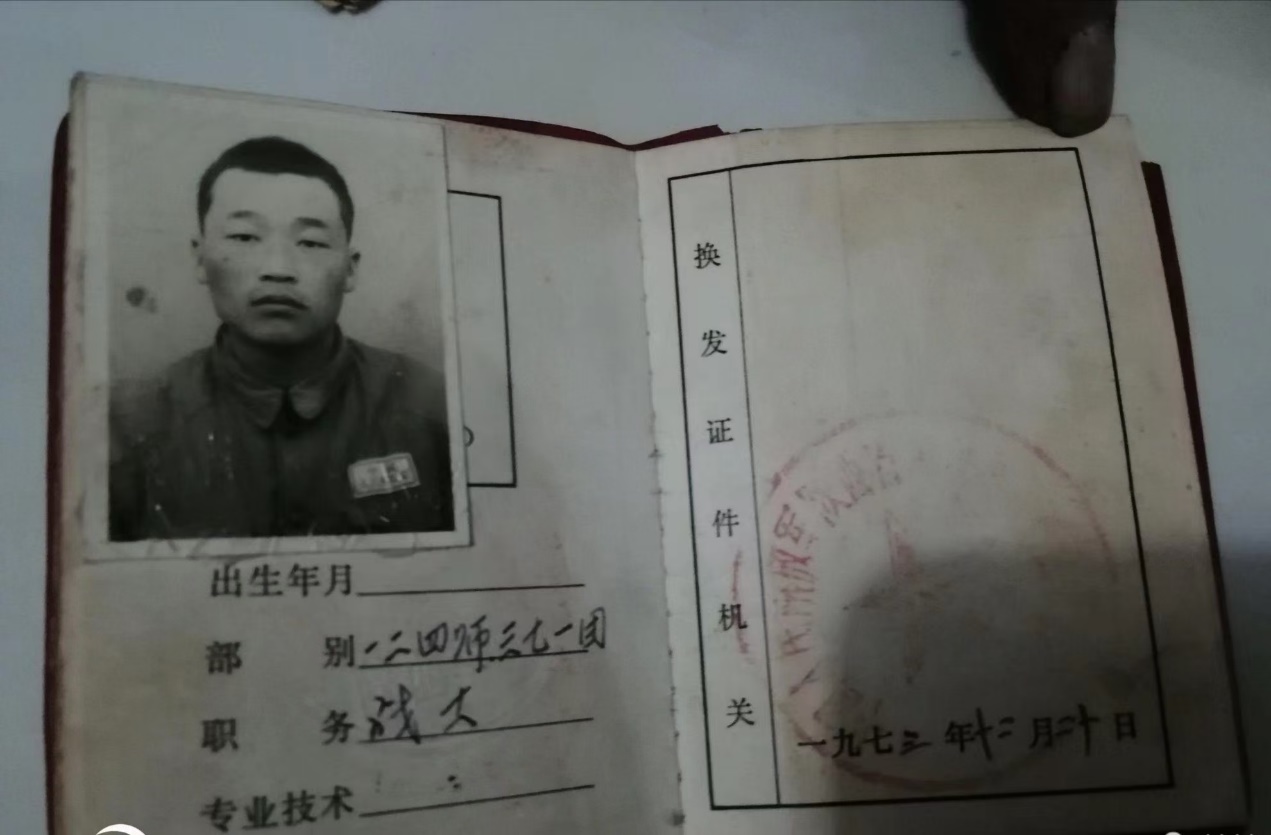

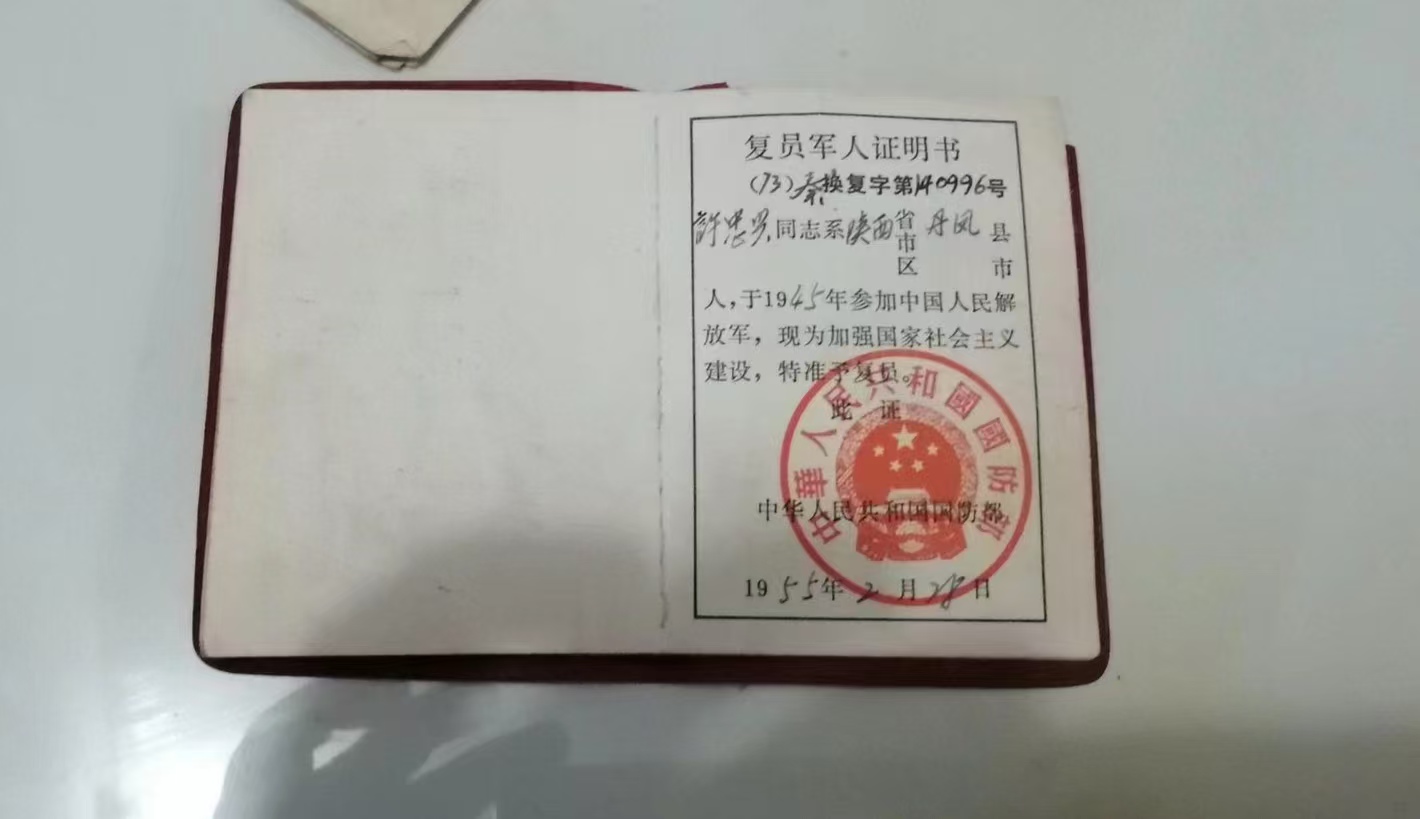

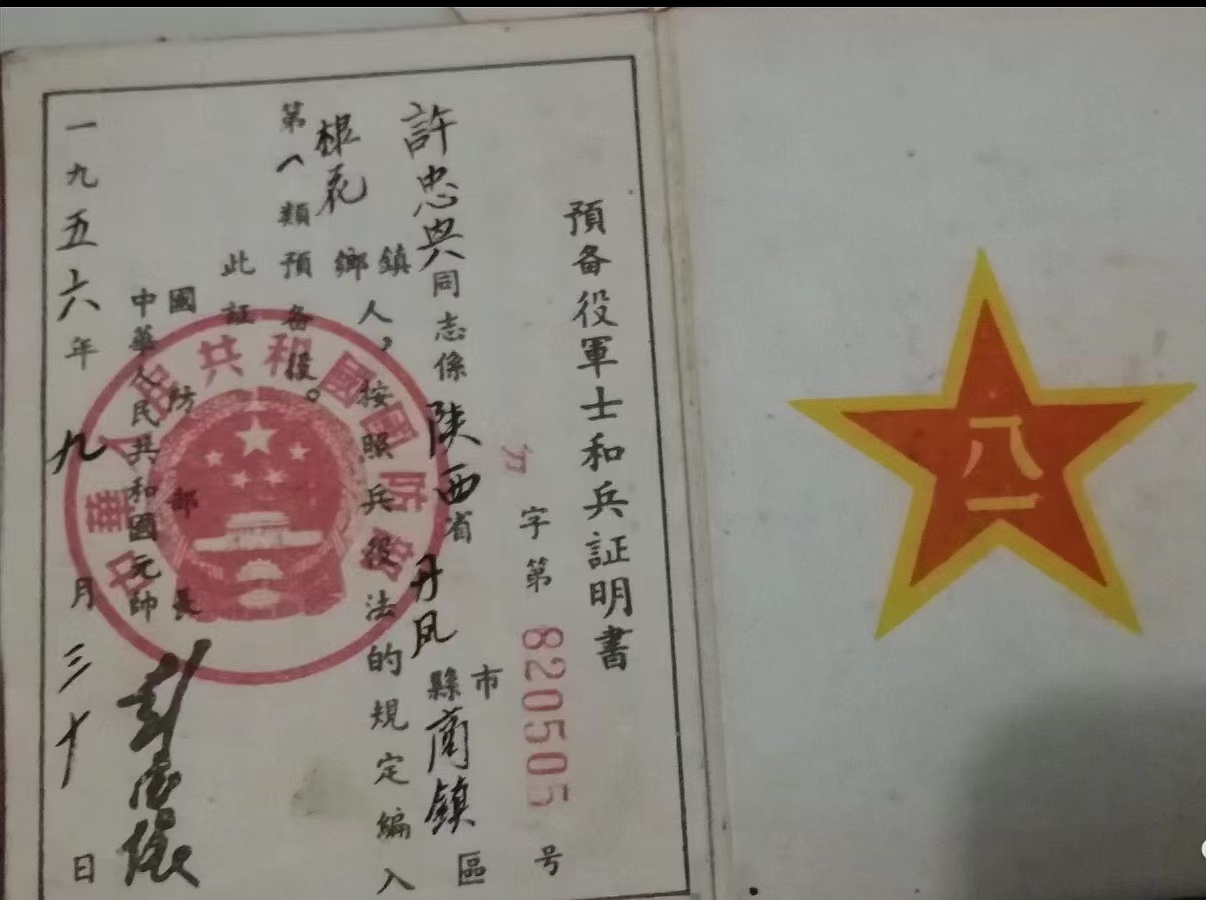

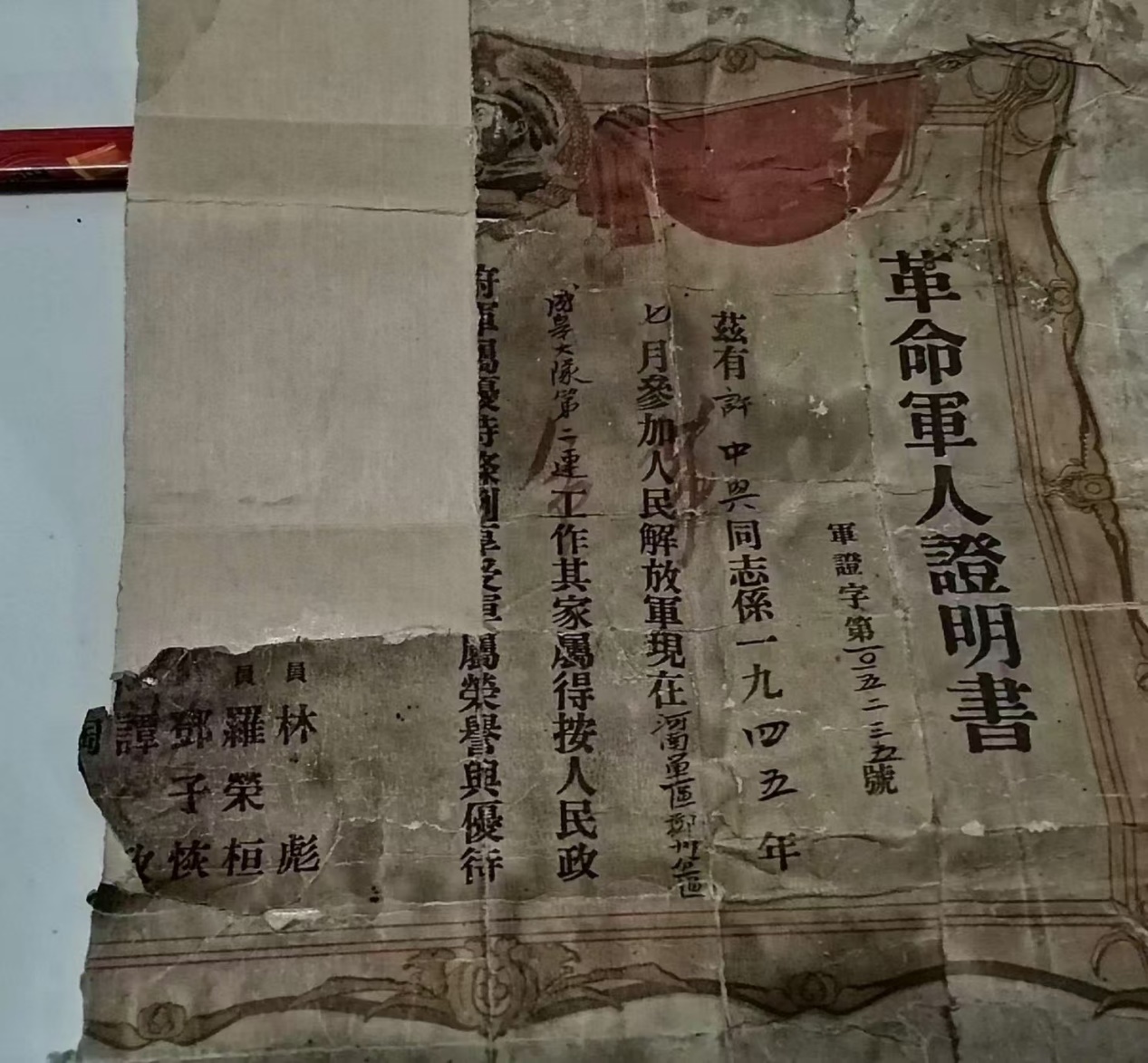

翻开他的人生档案,清楚地记录了他平凡而光荣的一生。舅舅出生于1925年9月初3,1945年从棣花苗沟参军,在新四军五支队二连任战士;后因攻打敌人碉堡时负伤,伤愈后在新四军17师医院工作;1948年3月调中国人民解放军38军政治部任通讯员;1950年4月调东北边防军124师371团一营二连任机枪手;1950年10月124师随42军赴朝参战。在第一次战役中,舅舅所在的124师在黄草岭、烟台峰一线阻击敌人13天,毙敌2700多人,部队也死伤1800多人。他所在的371团在坚守烟台峰阵地中,一次歼敌300余人。124师首先突破三八线,参加了1——4次战役,1952年11日奉命回国,部队驻守在丹东。

舅舅从小家穷,没上过学,仅在部队学了一点文化。他身材魁梧,个子1.8米,力气很大,所以部队让他扛机枪,扔手榴弹又远又准。只是不善言辞,说起话来脸红耳赤,像个大姑娘。初到朝鲜,他就学着说朝语,和“阿爸吉”“阿妈妮”亲热得像一家人。那时候部队常常夜战,一次全营出动夜袭敌人营地时,营长不幸中弹牺牲,舅舅端起机枪压住敌人火力,又用手雷炸哑了敌人机枪,背着营长安全返回了营地,到了驻地,才发现右胳膊上流着血——原来被敌人的子弹击中,过后经医院治疗,成了三级残废。

1955年2月,舅舅从部队复员转业回到了家乡,当时他刚刚30岁。当地政府多次安排他到民政部门工作,考虑到自己没多少文化,就婉言谢绝了组织的安排,义无反顾地参加生产劳动。在队里,他是出名的庄稼汉,老实人,从不欺上瞒下,居功自傲,一年到头都在地里劳动,甚至腊月三十还修地垒堰。“文革”中,县上的造反派头头知道舅舅打过仗,枪法准,多次上门要他去县城参加武斗,说是给吃肉、发白馍,被他严词拒绝,而甘心情愿在家喝糁子汤煮红薯就酸菜。上世纪七十年代,家乡连遭大旱,有一年生产队人均月口粮才3.1斤,许多人劝他拿上复员证、残疾证去政府申请救济,他都摇头谢绝了。自己偷偷地到河南灵宝一带讨饭,还被当地收容。在复员后长达五十多年的岁月里,他从未向组织伸过手,要过救济。他常说:“比起牺牲的战友来,我这点苦和伤,到算是个啥吗?”

同村赴朝参战的还有一个人,叫许川海,牺牲在了朝鲜,妻子后改嫁,没有子女。舅舅常拿川海和自己比,认为能活着回到故乡,就是最大的幸福。他除了上工就是割柴割草,吃饭常常缺盐少油,我记得有一年他家六口人,只分了一瓶油,不足一斤,可他还是笑哈哈的,一点也不忧愁——他是拿在朝鲜打仗的生活比,拿吃炒面拌雪比,而不和别人比。

他从来不在别人面前说自己打仗的事,晚上和我睡觉时,土墙上的窑窝里,点着一盏忽明忽暗的小煤油灯,他“巴答巴答”地用旱烟袋吸着自己种的旱烟,我问:“舅,美国人长得啥样?”他从嘴里拔出烟袋,笑笑,“唔,也是鼻子眼窝,和咱一样,只是大鼻子,蓝眼睛,黄头发、个子大,胆子小。”我又问“打仗怕怕不?美国人拿的啥武器?和咱们志愿军拿的武器一样不?”他眯着眼,好像回到了战场上,“打仗打多了,也不怕怕,你听枪炮声一片,那没事;要是听“吱儿——”一声,那是冷枪冷炮,赶紧躲,那才怕怕。”“你问咱们的武器和敌人比?那不敢比,美国的炮弹明晃晃,光溜溜的,咱们的炮弹么,一摸象砂锅子,涩涩么……”说得我笑了起来,他也笑了。

舅舅有一双牛皮鞋,是从部队上带回来的。那牛皮鞋很结实,沉甸甸的,里边有翻毛,这是他的骄傲和自豪。一到冬天,就几乎不下脚,割柴也穿,挖地也穿。直到他八十多岁时,我去看他,还见那鞋摆在炕下,可见他对鞋的喜爱和珍惜了。

我工作以后,几次向民政部门给舅舅要过棉被、棉袄,也要过几百块钱,送他家里后,他总是说“娃呀!再甭问国家要啥啦,咱给国家没贡献,千万甭给国家造负担,舅舅身体好着哩,啥都不需要……”一直到老,那床救济棉被都没舍得用,让我心里难过了许多日子。

令人欣慰的是他临去世的前一年,朝鲜政府托县民政部门送来一台25寸彩电。舅舅如获至宝,感恩不尽,见人就说“朝鲜人民好!咱们政府好!没忘我们这些志愿军战士!”每次看电视时,他都要念叨这几句话,并且把自己的残疾证、复员证、荣誉证、兵役证让我们看,然后小心翼翼地用布包起来,放进油漆斑驳的小木箱子里。

他一生身体健康,连感冒都没得过,更没有吃过药,打过针,临终前还自已做饭,洗锅,不要儿女做这些事,用他的话说,“我是个福人,福大命大,啥病都不怕”,然后象干活累了似的,悄悄地睡着了,永远地睡着了,依然那么安静,那么慈祥,笑容凝固在了脸上……

商山巍巍化丰碑,丹水滔滔悼英魂。2023年10月25日,是纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战73周年的特殊日子,我又一次回到故乡,站在舅舅的墓前,一遍又一遍地默唱《志愿军战歌》那气壮山河的歌曲,一遍又一遍地想起了舅舅平凡而光荣的一生,想起他在枪林弹雨中奋勇杀敌的英雄形象,想起他忠于党、忠于人民的不变初心,也想起了他内心深处几十年如一日保持自力更生、艰苦奋斗的延安精神,心情久久不能平静,在习习的秋风中,在森森的苍松翠柏下,我望着不远处的商山,忽然幻化成舅舅高大伟岸的身影,他在凝视着如今和平宁静的家乡大地,朦胧中,他的目光欣喜而平静,隐约露出幸福的笑容——我不由得向这位新中国最可爱的人,深深地、深深地鞠了一躬……

(作者:张书成,系陕西省作家协会会员,先后在国家及省市报刊杂志发表小说、散文、诗歌数百篇。责任编辑:徐晓羽、朱红升)

值班编辑:白 雪、显 洋

技术支持:李馨雨、刘彤

值班总编:闫金久