在广袤的中国大地上,红色文化资源星罗棋布。开办“‘行’悟初心”专栏,旨在通过对党史、国史、军史遗址的寻访,感悟历史、致敬英雄、汲取力量、传承精神,在回望历史中观照现实,在涵养心灵中面向未来,为实现中华民族伟大复兴的梦想而努力奋斗。

(投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com)

2009年7月,我到延安调研。早就知道路遥长眠在延安大学的后山坡上,这次延安之行,我前往路遥墓祭拜了我崇拜的路遥。

1992年11月17日,路遥在西安病逝,生于1949年的他年仅42岁。2009年是路遥60周年诞辰。14日上午,拜谒路遥的愿望终于匆匆成行。

进大门时,我看见吴玉章老人的塑像立在学校的一座大楼前。我从一座楼的后面沿着蜿蜒的小道向文汇山上前行。没走多远就不见一开始在脚下铺就的水泥山间小道,山腰上泥石流一样的混合物从前方流泻下来。身边还有背着满满一袋子石子的民工艰难地蹒跚着向山上运送。随着路遥墓地的接近,才知道那是民工们在修筑一条通往墓地的水泥小道。看来过去来瞻仰路遥的人,都是走平时没有铺就的山间小道了。由于过去的小道正在用水、石子、水泥等混合物在改建,我就在民工的帮助下,从东南角的一个斜坡上爬了上去。

我终于来到了《人生》和《平凡的世界》的作者路遥的永远睡着的地方。陵墓坐北朝南,依山而建的是一堵墓墙,左上角是一头拓荒牛画像。墙体上写道:像牛一样劳动,像土地一样奉献——路遥。

墙的前面就是高高耸起、圆圆的、宛如立起的一个高粱馍馍,周围都是一块块方石垒砌而成。这就是路遥的安身之处一路遥之墓。再前面就是两米多高四方长柱石体托起路遥的头像。他戴着眼镜,忧郁地思考着,并坚毅地注视着前方。路遥的“脚”下的石体两层台阶上放着一个花篮,篮子里的绿色植物,在阳光灼烤下,有的叶子已经干枯,有的却依然鲜活。

在墓的左前方还有两处圆石桌,桌上面刻着“平凡的世界,辉煌的人生”,那是《平凡的世界》的责任编辑李金玉为路遥修建的。另一个石桌上写着“陕北的光荣,时代的骄傲”。石圆桌的四周还摆放着小石凳,看来是为了方便大家追思路遥时休息用的。这是和路遥心灵对接的一种方式,在哪里能见到这种设计呢?这就是平等与平和的风格彰显。

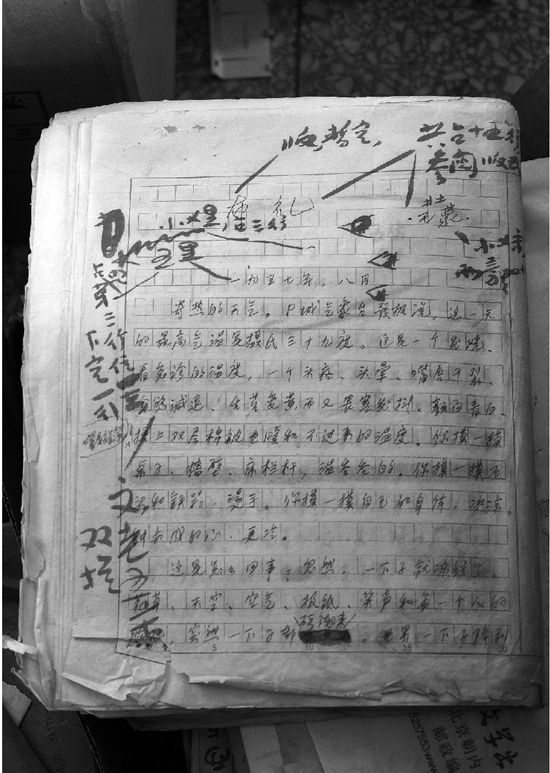

平凡的世界,手稿

1988年,中央人民广播电台播出了《平凡的世界》这部小说,随即引起轰动。那时我在北京的一所军校里读书。战友们尤其是为平凡人物的“青春之歌”感叹而振奋。从那时起我认识了演播《平凡的世界》的“李冶默”(音)。我手里的三本《平凡的世界》还是20年前刚刚发行时从新华书店里买的。我清楚地记得当时还给我在张家口的战友买了一套寄了去。我手里的这套《平凡的世界》,几乎每章里都有我密密麻麻的批注。我曾给我的一位恋人以及现在的妻子分享过阅读的快乐,去品咂爱情的悲欢离合。

文学可以给人带来力量,给人生以启迪。阅读是社会精神生活的延伸。在紧张繁忙的工作中,人很容易迷失自己。人经历得多了,渐渐被生活磨去了棱角,偶尔翻看回忆起《平凡的世界》里的文字,更能体会出作者的精神家园。我发现,我还可以感动,还可以从平凡中读出高尚,还可以为人物的命运而流泪。

这一部用生命写成的书,值得每一个愿意走进文学和历史的人读一读。作者运用严谨的现实主义创作手法和态度使得这部小说成为读者了解那段历史的一本生动而不可多得的辅助教材。路遥不为时尚所动,坚持走自己特色的写作路子,再次攀登艺术之峰,历史和读者也赋予了这部书真正的生命力、感染力。作家的劳动绝不仅仅是为了取悦于当代,更重要的是给历史一个深厚的交代。写小说不了解历史不行,不懂政治也不行,不能把握时代脉动更不行,尤其是创作鸿篇巨制。像《红楼梦》《静静的顿河》《战争与和平》等,都证明了这一点。而路遥翻阅了中国1975年到1985年整整10年间的《人民日报》、《红旗》杂志等带有中国政治符号的报刊。正如贾平凹所说的,他是一个“政治家”。

在书中,路遥融入黄土地的深情,把国家大事、政治形势、家族矛盾、社会的深刻变革、农民生活的艰辛、新一代的感情纠葛,以及黄土高原古朴的道德风尚、生活习俗都真实而细腻地描绘出来,构成了一幅20世纪70年代中期至80年代中期,即“文化大革命”末期至改革开放初期我国城乡社会生活的全景式画卷。

路遥在小说里说:

不仅黄原地区,整个中国发生了多么大的变化呀!许多不久前人们连想也不敢想的事,现在却成了我们生活中最一般的现象。中国的变化震动了资本主义国家,震动了社会主义国家,也震动了中国自己。阐述这个变化的深远历史意义也许不是小说家所能胜任的。我们只是在描绘这个历史大背景下人们的生活。我们这一代人经历了如此深刻而又富于戏剧性的历程,现在还是孩子的人们,将不会全部理解我们这代人对生活的那种复杂的体验。是的,我们经历了一个大时代。我们穿越过各种历史的暴风骤雨。上至领袖人物,下至普通老百姓,身心都不同程度地留下了伤痕。甚至在我们生命结束之前,也许还不会看到这个社会的完全成熟,而大概只能看出一个大的趋势来。但我们仍然有理由为自己生活过的土地和岁月而感到自豪!我们这代人所做的可能仅仅是,用我们的经验、教训、泪水、汗水和鲜血掺和的混凝土,为中国光辉的未来打下一个基础。毫无疑问,在这一历史进程中,社会和我们自身的局限以及种种缺陷弊端是不可避免的。但这绝不能成为倒退的口实。应该明白,这些局限和缺陷是社会进步到更高阶段上产生的。可是,在具体的现实生活中,坚持前行的人们,步履总是十分艰难的。中国式的改革就会遇到中国式的阻力。

路遥和陕北农民在一起

多么气势磅礴的路遥啊!我们也不得不佩服路遥深远的政治眼光和深厚的政治文化。我从路遥之墓下山的时候,还遇见三三两两背着石子前行的农民般的工人。下山后,我又来到路遥在延安大学内经常读书的地方,那里也立着与山上一样的路遥的一尊头像,那是中国作家协会、中华文学基金会和陕西省作家协会一起为他修建的。大学生们还在为本学期课程考试而拼命地默诵着曾经学习过的内容。看得出这些学生真心苦读的认真精神。路遥远去了,而孩子们仍然绵延不息地“像牛一样劳动”着,像蜜蜂们一样地忙碌着。

坐在回学院的车上,我又在想:为什么一个在1909年9月9日出生的、延安大学的终身教授名字叫布里几德·克阿的女士于2007年6月1日在日本辞世后,也葬在这座依山而建的大学里?

回到家里,查找了布里几德·克阿女士的资料,才知道她于2007年6月1日在日本东京逝世。克阿女士1909年9月9日出生于美国纽约,1986年应聘来延安大学外语学院任教,先后承担了美国历史、美国文学史、美国文学欣赏、英国历史、英国文学史、英国文学欣赏、写作等课程的授课任务。她热忱关心学校的建设与发展,曾在香港《大公报》撰文呼吁海外侨胞支持延安大学的建设,并选送8名教师和学生赴美留学,募款捐资20万美元帮助修建了外语教学楼。由于为延安大学的发展建设作出了巨大贡献,她多次被评为陕西省优秀外籍教师。她与路遥一样都是延安大学的骄傲。

(作者班永吉,曾服役于原第38集团军、原北京军区总医院。现为中央党史和文献研究院第七研究部副主任。中国作家协会会员,中国散文学会会员。曾出版文集《心路弯弯》《心海漫行》《心地边关》等7部。)

责任编辑:红升