任弼时(1904~1950)是伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、政治家、组织家,中共中央主要领导人之一,中共第七届中央政治局委员、中央书记处书记。湖南湘阴县塾塘乡唐家桥(今属汨罗市)人。1904年4月30日生于乡村教师家庭。曾就读长沙明德中学、湖南第一联合县立中学。1920年8月加入中国社会主义青年团。1921年5月赴莫斯科东方劳动者共产主义大学学习。1922年底转为中共正式党员。

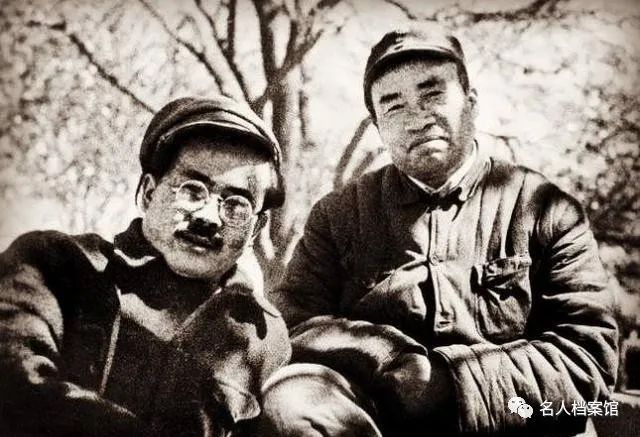

在红军时期他曾与贺龙一起率领红二和红六军团长征,拥护毛主席,在抗战时期他担任过八路军政治部主任,跟随朱老总和彭老总一起奔赴山西抗日前线,在解放战争中他跟随毛主席一起转战陕北,协助指挥战争。

任弼时为革命和新中国的建立立下了大功,他对工作尽心竭力,他办事的准则是“能坚持走一百步,就不该走九十九步”,任弼时对工作任劳任怨,甚至常常带病工作,为此身体状况一直不好。1928年10月,任弼时到安徽巡视工作,不幸被敌人抓了,此后被困狱中长达半年,饱受折磨,直到1929年3月才被营救出来,这次入狱对他的身体造成了很大的伤害,留下了严重的后遗症。

在几十年的革命生涯之中,任弼时任劳任怨地工作,叶帅曾称赞他是“党和人民的骆驼”。任弼时是一位能力出众的领导人,参与了我党历史上的许多重大事件。1938年他第二次赴苏,争取到了共产国际对以主席为代表的党中央的路线方针政策的支持,这为六届六中全会的顺利召开以及确立以主席为核心的党中央领导集体作出了重要贡献。他不但积极支持拥护主席,在长征路上积极同张国涛作斗争,抗战时期又担任了八路军的政治部主任。

由于长期在工作上过度劳累,任弼时患上了严重的高血压,在1949年3月跟随中央军委机关向北平挺进时,由于病魔的折磨,他多半时间都是躺在车里。1950年10月,在建国一周年之际,中央政治局开了一次重要的会议,会议主题是讨论该不该向朝鲜出兵,任弼时忘记了自己的病痛,也时常和会议组讨论到深夜。1950年10月26日,任弼时的病情突然恶化。

当时主席、总理、刘等首长都来病房看望他,朱总司令当时忙于出兵朝鲜,是最后一个匆匆赶来的领导人,昏迷多日的任弼时听到多年的好友朱总司令呼喊他的名字,猛然坐起,立刻又倒下,再也没有苏醒。在追悼会结束之后,任弼时的棺椁被送到八宝山安葬,不过由于当时公墓还在修建之中,他的墓地直到1951年7月才建成,占地300平方米,此后再无人超过他的墓地规模,他的碑文是毛主席亲笔题写的。

当时八宝山革命公墓还未完全建成,没有相应的墓位规格限制,之前没有安葬开国元勋的先例。而1950年全国上下痛惜任弼时同志,为他建了300平的大墓也就不足为奇了。后来陆陆续续有干部遗体、骨灰被埋葬在八宝山,但不可能有这么大面积的墓位条件了,基本上都是几平米到几十平不等。属于任弼时同志的“八宝山第一大墓”就是这样来的。当然就他的资历和贡献而言,哪怕超过300平也不过分。

从1951年墓园正式建成并投入使用后,有了相应的制式和安葬标准,再加上1956年后实行火葬,墓穴面积进一步减小,不可能再有300平的大墓了,这样既节省费用,又能体现老一代领导人的高风亮节,后事从简。值得一提的是,任弼时同志的夫人陈琮英,年轻时为任弼时生育了三女一子,皆有所成。陈老在2003年去世后,骨灰遵照其遗愿,撒在了任弼时墓园中的一棵大树下,夫妻二人得以永远相伴。

(作者:金不换)

责任编辑:白雪