今年是延安文艺座谈会召开八十二周年,八十多年来,延安文艺座谈会所确定的文艺思想引领着中国革命文艺前进的方向。党的十八大以来,习近平总书记把文化建设摆在全局工作的重要位置,发表一系列重要讲话,作出一系列重要指示,提出一系列新思想新观点新论断,形成了习近平文化思想。人民性是习近平文化思想的鲜明特质,习近平文化思想始终坚持人民至上,科学回答了新时代文化建设“为了谁”的问题。在这一大背景下,我们回顾总结延安时期文艺座谈会的历史经验,具有重要的现实意义。

一、延安文艺座谈会召开的历史背景

延安文艺座谈会是在中国人民抗日战争处于最艰难的时期召开的。1941年初,国民党顽固派发动第二次反共高潮,制造了震惊中外的皖南事变。加之日本侵略军对各根据地实行残酷的军事包围和经济封锁,企图饿死、困死边区军民,这一时期,我们的困难真是“大极了”。为了顺利渡过难关,党中央、毛泽东决定:一方面采取精兵简政、厉行节约,自力更生、发展生产的战略策略;另一方面决定在全党开展整风学习运动,清除党内存在的“左”、右倾错误思想的余毒,用中国化的马克思主义思想统一全党,促进党的团结和巩固。

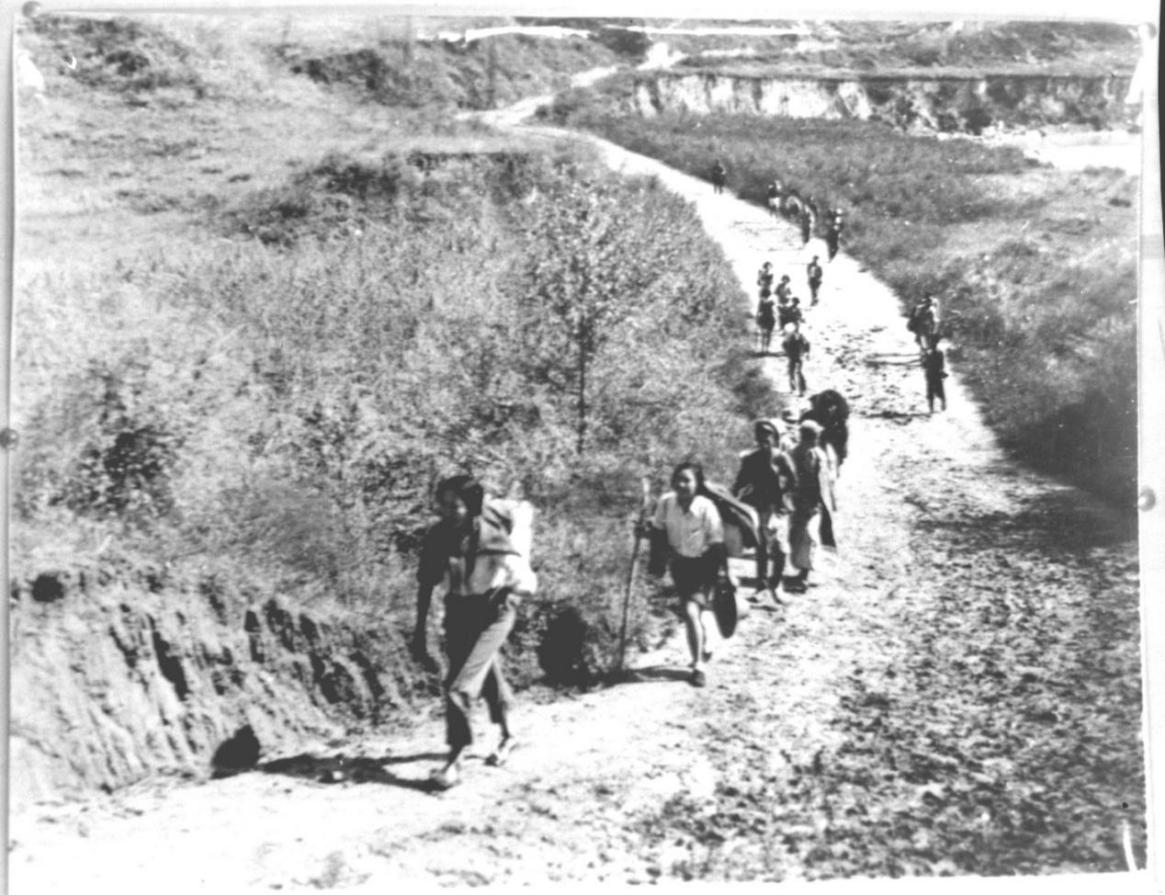

爱国青年奔赴延安

全面抗战爆发以后,中国共产党始终高举抗日、民主大旗,积极推行全民族抗日统一战线的政策策略,同时,制定相对宽松、民主的政策制度,使得党中央所在地陕甘宁边区成为全国抗日战争的政治指导中心,也成为大批爱国知识分子和文艺工作者们心目中的革命圣地,吸引着他们纷纷奔赴延安,投身革命的洪流。据统计,从1937年8月至10月,八路军驻南京办事处先后接待和初步审查了1000多名由国民党南京、苏州、上海、杭州等监狱、反省院获释的政治犯,其中700多人转送延安。1938年5月至8月间,经西安八路军办事处赴延安的知识青年就达2288人。八路军武汉办事处介绍去延安的人数达280人。这些慕名前来的知识分子、文艺工作者,由于他们来自不同的地方,出身、经历等各不相同,身上“或多或少地拖着一条小资产阶级的尾巴”,思想认识上也存在不同程度的分歧。加之,不少文学家艺术家、文艺青年等,有着文化人热情而又浪漫甚至散漫的特点,不习惯于纪律的约束,虽然他们大多家境贫寒却又与普通工农间有着隔膜。为了加强对知识分子、文艺工作者的马克思主义思想教育,统一他们的思想意识,1942年5月,在毛泽东亲自领导下,延安的文艺界也开始了整风运动。

二、延安文艺座谈会的经过及《讲话》的发表

(一)会前准备

为了更好地端正文艺方向,彻底解决文艺为谁服务、如何服务的问题,中共中央决定召开一次文艺座谈会。为了开好这次会议,毛泽东广泛征询意见,做了大量的调查研究工作,先后走访了丁玲、艾青、萧军、舒群、刘白羽、欧阳山、草明、何其芳、严文井、周立波、曹葆华、姚时晓等20多位文艺工作者,并给许多作家写信、找他们谈话,详细了解文艺界存在的主要问题和基本倾向,为文艺座谈会召开作准备。

然而,哪些人员出席文艺座谈会呢?这是会前必须要决定的,以便及早发出通知,让他们做准备。由于战争年代的限制,参加座谈会的代表并非像现在一些会议那样进行层层选拔,参加会议的人员基本上是几个领导讨论的结果。当时延安有影响、有成就的文艺家大部分都集中在“文抗”(文艺界抗敌协会延安分会)、“鲁艺”两大阵营,因此,会议召开之前,毛泽东找了3个人帮助初拟参会人员名单。一是周扬。周扬是“左联”领导人,奉调来延安后,初任陕甘宁边区教育厅长,后任延安鲁艺副院长。毛泽东请他提出鲁艺出席座谈会的名单。二是舒群。当时舒群29岁,已是成名作家,原在延安文艺界抗敌协会(简称“文抗”)工作。他主要为毛泽东提供延安作家参会名单。三是萧向荣,主要负责提出部队文艺工作者出席座谈会的名单。

名单汇集到毛泽东那里后,他又作了调整,增加了几个他记得的文艺家,最后与凯丰一起审定出席会议的名单。在最后确定的参会完整名单中,除了延安文艺家外,还有思想、文化部门的一些负责人。同时,在延安的中央政治局委员凡是能够参加会议的,都要求莅会。当时,刘少奇在华中,周恩来在重庆,张闻天在农村。在延安的朱德、王稼祥、任弼时、博古、陈云、康生等被要求出席。从这份名单中可以看出,参加延安文艺座谈会的有三部分人,即中央领导人、思想文化部门的负责人和文艺家,其中后者为主。

名单确定以后,1942年4月27日,中央办公厅立即赶制并按名单发出出席会议的请柬。请柬经毛泽东审定,是用延安生产的粉红色土纸油印的,64开大小,竖排。内容为:“为着交换对于目前文艺运动各方面问题的意见起见,特定于五月二日下午一时半,在杨家岭办公厅楼下会议室内开座谈会,敬希届时出席为盼。”署名毛泽东、凯丰。当时在延安物质条件极其匮乏的情况,一般印刷品都用自制的马兰纸,但这个“请柬”却用粉红色的“油光纸”印制,在延安当时的条件下,算是最豪华的请柬。

此次座谈会不是以“通知”的形式,而是以发正式“请柬”的方式邀请延安的文艺家们,足见毛泽东对文艺家们的尊重和对座谈会的重视。当时收到请柬的文艺家如何其芳、刘白羽、金紫光、钟敬之、胡采等,都感到十分新鲜,特别高兴。因为以往他们参加会议接到的都是通知,而这次则不同,受到毛泽东的邀请,他们感到很光荣。请柬说是交换意见,不是听报告,这一下子拉近了领袖与文艺家们的距离,让他们倍感亲切。同时,文艺家们对毛泽东也更加敬仰。5月2日,与会人员手持请柬,愉快地出席了这次具有伟大历史意义的会议。当然也有遗憾者,如作家金肇野。当时,他正在前线采访,接到请柬急忙起程,但因山高路险,赶到延安时座谈会已经结束。鲁艺戏剧系的助教干学伟,由于当时他正在排练一出戏,叫《带枪的人》,他在其中扮演列宁这个角色,所以没有接到请柬,是周扬直接通知他参加座谈会的,这样的人也有不少。

(二)会议召开

延安文艺座谈会共举行了三次会议,1942年5月2日,在延安杨家岭中央办公厅会议室召开第一次会议,由于当时的中宣部长张闻天正在农村做调查,中央安排由副部长凯丰代理部长之职,故会议由凯丰主持,毛泽东作《引言》报告。毛泽东在报告中说:“我们要战胜敌人,首先要靠手里拿枪的军队,但有这种军队是不够的,我们还要有文化的军队。这是团结自己,战胜敌人不可少的一支军队。”这两支军队一支是朱(德)总司令的,另一支是鲁(迅)总司令的。要取得革命的胜利,这两支队伍必须团结合作,协同作战。接着,毛泽东讲了开会的目的,他说:“今天邀集大家来开座谈会,目的是要和大家交换意见,研究文艺工作和一般革命工作中间的正确关系,求得革命文艺的正确发展,求得革命文艺对于其他革命工作的更好协助,藉以打倒我们的民族敌人,完成民族解放任务。”在讲话中,毛泽东根据文艺工作本身的任务和延安文艺界的状况,围绕文艺工作者的立场、态度、工作对象、工作和学习五个问题作了精要阐述,要求大家进行讨论。萧军在毛泽东和丁玲的鼓动下,在会上开了“第一炮”。随后,大家展开讨论,有的谈自己的见解,有的对其他人的发言提出不同意见,争论异常激烈。散会后,大家按住地就近编组,对毛泽东的报告进行了几次讨论。

5月16日,举行第二次会议,地点仍在中办小会议室举行,会议主要听取与会者对文艺问题的意见。参会人员基本仍是第一次会议的与会文艺界人士。毛泽东、朱德等中央领导人到会聆听发言。丁玲、艾思奇、周文、柯仲平、欧阳山尊、张庚、吕骥、伊明、塞克、何思敬、萧三、周扬、萧军、胡乔木、吴亮平、罗烽、李又常、李又然、艾青、向隅、杜矢甲、李雷、吴奚如、郑景康等对文艺问题发表意见,会上争论一如既往。

5月23日召开最后一次会议,大会仍在激烈的争论中进行。延安一些干部听说毛泽东要给文艺座谈会作结论,也赶来听,所以到会人数比前两次多了些,约130人。室内有坐着的,有站着的,也有在主席桌边席地而坐的,后来的人只好站在门外听。按照会议安排,先由江丰、力群、张贞黻、吴印咸、周立波、王曼硕、严文井、吴伯箫、天蓝、王震之、刘雪苇、何其芳、萧三、胡乔木、艾青、朱德、萧军、陈云、徐特立等作讨论发言,朱德在下午做最后发言,之后照合影,最后由毛泽东作结论。

朱德在下午的讲话中,针对前两次会上萧军的发言,谈了文艺工作的立场、态度、对象问题,并联系自己谈了世界观的转变问题。朱德在讲话中说:“不要眼睛太高,要看得起工农兵。中国第一也好,世界第一也好,都不能自封,都要由工农兵群众批准。”他说,他自己就是看到共产党能够救中国而有旧军人“投降共产党的”。“共产党、八路军,就是有功有德,为什么不该歌、不该颂呢?”有人引用李白“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州”的诗句,现在的“韩荆州”是谁呢?就是工农兵。朱老总的发言深入浅出,生动有力,道出了文艺界整风的实质,即要实现知识分子和文学艺术家由资产阶级或小资产阶级,向无产阶级工农兵大众的根本转变。整个座谈会的讨论到朱德讲话为止。

朱德讲话结束后,由于室内光线较暗,所有与会人员移到室外,在摄影师吴印咸的指挥下,在会议室门口摆成五排,由于站不开,就把附近的几根木头抬来用,这样才勉强排成了六排,前两排坐着(第一排坐马扎,第二排坐凳子),后面站着。照相时,毛泽东和朱德坐在第一排,其他人则是自由坐,没有什么职务、地位的区分。话剧演员田方想与领袖挨着坐,就抢先坐在毛泽东左边。张悟真见田方抢了好位置,也急忙抢占了毛泽东右边的马扎。朱德坐下以后,主动叫丁玲、李伯钊两位女作家坐在他旁边……大家入座后,毛泽东面朝大家站着四处张望,问:“丁玲在哪里?”看见丁玲坐在前排靠中的朱老总身边,这才放心地坐下,还开玩笑说:“对嘛,照相坐前一点,不要明年再写‘三八节有感’。”

延安文艺座谈会与会人员合影

在排队等候照相时,有些人以为等的时间会很长,便去楼后面的厕所方便,之后又慢步返回。等走到现场时,照相已毕,成了终生遗憾。钟敬之等人到前边正在施工的中央大礼堂工地上观看。刚一走到,回头一看照相队伍已排好,急忙回跑,同时喊着“等等我们”,总算挤在第三排边上。由于各种各样的原因,有些人照相时没有赶上,这些人在照片上都找不到。所以,实际参加座谈会的人数,比合影中的105人大约要多出20人左右。正因为这一情况,所以后来在一些相关文章中,对于参加座谈会的人数就有了不同的说法。

会议最后,毛泽东作结论发言,此时已是晚饭之后,由于人数增加,会址选在了楼外的广场上,在煤气灯光下,人们专注地听着毛主席的讲话。他以深刻的洞察力和高度的概括力,把全部问题归结为一个“为什么人”的问题。毛泽东说:文艺问题“基本上是一个为群众的问题和一个如何为群众的问题”。“为什么人的问题,是一个根本问题,原则的问题”,“必须确切地彻底地解决它”。“如何为群众的问题”,毛泽东阐述了普及与提高的关系,即“我们的提高,是在普及基础上的提高;我们的普及,是在提高指导下的普及”。在对这个问题给予充分的马克思主义阐述基础上,毛泽东还对座谈会之前和座谈会期间延安文艺界反映出来的思想观点,一一做了分析和辩驳。他希望文艺工作者积极投入整风运动,划清无产阶级和小资产阶级两种思想、革命根据地和国民党统治区两种区域的界限,毫不迟疑地同新的群众结合起来,克服“唯心论、教条主义、空想、空谈、轻视实践、脱离群众等等的观点”,写出“为人民大众所热烈欢迎的作品”。“结论”讲完时,已是星斗满天。延安文艺座谈会胜利闭幕!

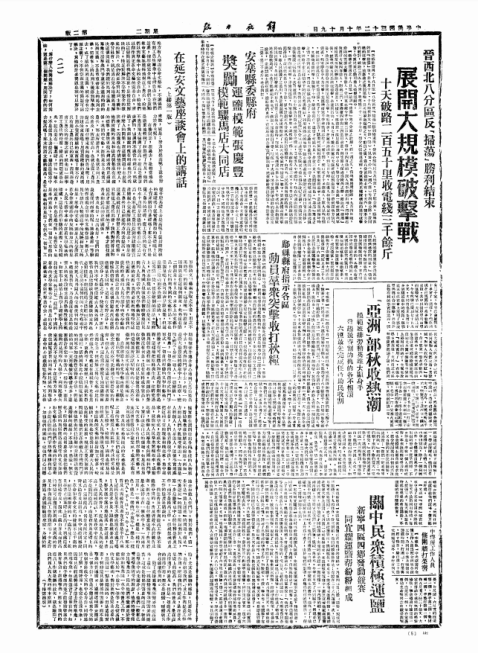

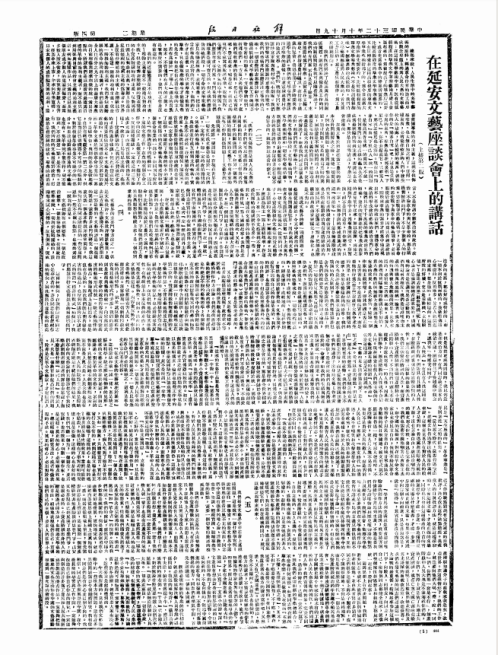

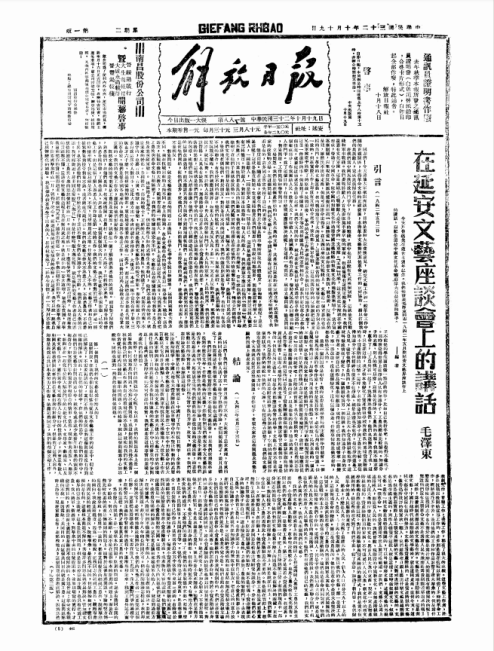

(三)《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表

座谈会结束一年半以后,1943年10月19日,《解放日报》用两个整版加一个半版的超常规篇幅,全文发表了毛泽东在两次座谈会上的讲话,前面还加了一个编者按:“今天是鲁迅先生逝世七周年纪念。我们特发表毛泽东同志1942年5月在延安文艺座谈会上的讲话,以纪念这位中国文化革命的最伟大与最英勇的旗手。”这便是著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》。《讲话》在《解放日报》正式发表后,由解放社出版了单行本。从延安到各抗日根据地,从解放区到国统区,各地很快有了各种各样的《讲话》翻印本。从1943年10月至1953年3月,国内出版的《讲话》约有85种,全都是按照延安解放社“四三年版本”排印的。1953年4月,《讲话》收入《毛泽东选集》第三卷时,毛泽东作了266处修改,其中,删掉92处,增补91处,修饰83处。新中国成立前,朝鲜于1945年12月翻译出版了朝鲜文毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》译本,这是最早的外国文译本。1946年日本进步文艺工作者以《现阶段中国文艺的方向》为书名,翻译出版了《讲话》的日文译本。

《解放日报》发表《在延安文艺座谈会上的讲话》全文

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》深刻总结了“五四”运动以来中国革命文艺运动的历史经验,回答了中国无产阶级文艺发展道路上的若干问题,开启了中国革命文艺运动的新阶段,教育和鼓舞了一代又一代文艺工作者深入群众和实践,标志着以毛泽东文艺思想为核心的文艺思想体系的形成。这是一篇极其重要的马克思列宁主义的文艺理论文献,成为新中国成立以来很长一段时间党领导社会主义文艺事业发展的指导思想。

《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表,标志着新文学与工农兵群众相结合的文艺新时代的开始。许多作家在毛泽东文艺思想的指引下,在塑造工农兵形象和反映伟大的革命斗争方面获得了新成就,在文学的民族化、群众化上取得了重大突破,在反映现实的深度、广度与多样化方面也都达到了新高度。《讲话》发表后,在国统区的进步文化界产生了重大影响。1944年1月1日,《新华日报》用一个整版的篇幅以摘录和摘要的形式刊登了讲话的主要内容。4月,郭沫若在重庆国统区出面召开座谈会,介绍和学习《讲话》内容,并连续以《一切为人民》《向人民大众学习》《走向人民文艺》等为题,发表了多篇文章,号召进步作家“努力接近人民大众,了解她们的生活、希望、语言、习惯,一切喜怒哀乐的外形和内心,用以改造自己的生活,是自己恢复到人民的主位”。文艺界的整风运动从延安逐渐推向其他抗日根据地和国统区进步文化界,文艺家们也开始探索新的文艺发展道路。

三、延安文艺座谈会的历史贡献

延安文艺座谈会作为中国共产党百年历史上的一次重大事件,在党的历史上产生了重要影响,它开启了中国共产党领导下各解放区文艺发展的新纪元,也领航了几十年中国社会主义文艺事业的发展。

(一)推动了延安文艺事业的繁荣发展

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出:“我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作,为工农兵所利用的。”在《讲话》精神的指引下,广大文艺工作者深刻反省自身长期存在的思想认识问题,自觉改造成为革命文艺机器中的“齿轮”和“螺丝钉”,主动深入到火热的工农兵生活中,真诚地讴歌工农兵生活,同时,自觉选择与工农兵审美文化相适应的民族化与大众化的艺术形式,创作出了一大批优秀文艺作品,真正起到了“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”的宣传鼓动作用。

《白毛女》剧照

这一时期,延安文艺事业出现了快速发展的繁荣景象,一些贴近群众生活,热情讴歌革命事业的文艺作品如雨后春笋般迅速成长起来。如长篇小说欧阳山的《高干大》,柳青的《种谷记》,赵树理的《李家庄变迁》,马烽、西戎的《吕梁英雄传》,丁玲的《太阳照在桑干河上》,周立波的《暴风骤雨》等;短篇小说赵树理的《小二黑结婚》《李有才板话》,孙犁的《荷花淀》等;诗歌《王贵与李香香》等;新民歌《东方红》《翻身道情》《高楼万丈平地起》;新编歌剧、戏剧《白毛女》《逼上梁山》《三打祝家庄》《血泪仇》《穷人恨》等;其中《白毛女》通过对民间故事的艺术化改造、对人物故事的革命化塑造,突出表现了“旧社会把人逼成鬼、新社会把鬼变成人”的时代主题,成就了革命经典,一部纪念碑般的作品就此诞生。

美术家们则从“改造自己,改造艺术”的高度出发,以独有的美学视角开创了以年画、木刻、宣传画、漫画、连环画、新洋片、剪纸、画报等为代表的“新文化”样式与范本,创作了一大批反映军民关系、民主政治生活、土地改革斗争、解放区生产建设、社会新风尚、战斗生活、英雄事迹等为主题的优秀作品,如彦涵的《当敌人搜山的时候》、张望的《八路军帮助蒙民秋收》、古元的《减租会》、江丰的《清算》、石鲁的《说理》、胡一川的《牛犋变工队》、王式廓的《改造二流子》、罗工柳的《李有才板话》等,这些作品人物形象质朴、生活气息浓烈、艺术形式风格深受人民群众的喜爱。还有大量表现工农兵的文艺特写、报告文学等。

这些具有典型时代标志的文艺作品,无一不是延安文艺工作者深入工农兵生活,走群众喜闻乐见的“民族化”与“大众化”路子创作出来的,它们在语言上处处散发着浓厚的乡土气息,且情节感人至深。同时,这些作品也写出了“新的人民的文艺”,在“团结人民、教育人民”与“打击敌人、消灭敌人”的过程中发挥了独特的、无可替代的重要作用。这些“新的人民的文艺”不仅在当时深受人民群众的喜爱,即使到今天也成为人们记忆中的“红色经典”,成为一个时代文艺成就的标志与象征,中国文艺从此走向一条充满崭新文化理想、体现崭新文化属性的宽阔大道。

(二)促进了文艺工作者思想意识的转变

延安文艺座谈会不仅对中国文艺事业的发展起到了重要作用,同时对于改造文艺工作者们的思想意识也起到了积极作用,促使广大文艺工作者清楚地认识到革命文艺是为什么人和怎么为的问题,帮助他们树立起新的以人民为中心的文艺观。

参加文艺座谈会的作家舒群曾回忆说:“在文艺座谈会以后,我们才认识到另一个道理,到底什么叫作‘面向工农兵’”“当我们从‘亭子间’来到工农兵群众中间,面临新的人物、新的事件的时候,真好像从另一个星球掉在地球上来似的”。美术家王朝闻参加完延安文艺座谈会后感慨地说:“我在上海画画的时候,只晓得为革命,不晓得为工农兵。从这一点上,我的脑子被打开了。”广大文艺家们思想意识的转变,促使他们俯下身子,重新思考自己与工农兵的关系,开始转换自己。他们带着自己的笔走向乡村,走近工农兵,走向火热的现实生活;他们在革命斗争的一线,学习群众语言,收集民间故事,探索新的为广大群众所喜闻乐见的文艺创作形式。

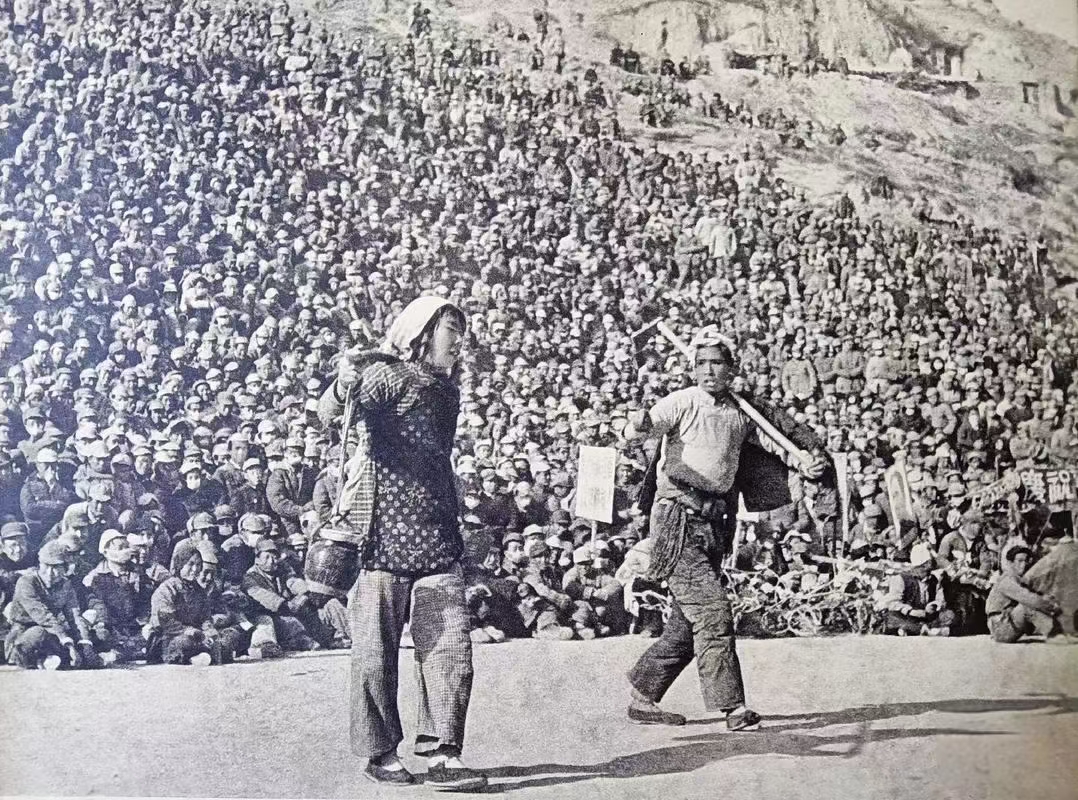

《兄妹开荒》演出现场

鲁迅艺术学院150人组成的“鲁艺秧歌队”演出的《拥军秧歌》《兄妹开荒》等曾轰动一时,这些节目运用民间流行的“踢场子”“推小车”“跑旱船”“挑花篮”等形式,突出拥军优属、大生产运动的主题,让人耳目一新。新秧歌的创作与演出,实现了毛泽东提倡的文艺面向工农兵的要求,“大众化”的门道找到了,“民族形式”也有了,“打成一片”“喜闻乐见”的效果也达到了。参加秧歌演出的作家刘白羽说:“感觉作为一个知识分子现在真正是人民的一员了。过去觉得自己是作家,不得了。现在大家都穿上农民的服装,和人民一样了。我为什么流眼泪?因为我是真正的人民了。”导演张庚说:“整风以后,毛泽东同志指示我们,先要做老百姓的学生,然后才能够做他们的先生;教我们放下臭架子,甘当小学生。这样大多数戏剧工作者才渐渐醒悟过来,开始严肃地注意到陕北民间流行的艺术——秧歌上面来了……把从前那种看不起它的心理完全翻了过来,成为激赏了。”走近人民,学习群众语言,与人民的思想感情打成一片,文艺工作者们感情起了变化,文艺观发生了根本转变,心中真正地树立起了人民的地位,这些巨大变化都得益于延安文艺座谈会润物细无声的影响。

(三)推动了延安整风运动的深入开展

延安文艺座谈会是在延安整风运动全面展开的情况下召开的,它是延安整风、特别是文艺界整风的一个重要组成部分。当时,延安文艺界存在着一些不正之风,如唯心论、教条主义、空想、空谈、轻视实践、脱离群众等现象甚嚣尘上。为了纠正这些不正之风,推动延安整风运动深入开展,毛泽东在《讲话》中提出:“有许多党员,在组织上入了党,思想上并没有完全入党,甚至完全没有入党……而为要从组织上整顿,首先需要在思想上整顿,需要展开一个无产阶级对非无产阶级的思想斗争。延安文艺界现在已经展开了思想斗争,这是很有必要的。”

《讲话》正式发表后,为了进一步推动延安整风运动的进程,推动全党对中国共产党历史的正确认识和评价,1943年10月20日,中央总学委发出《关于学习毛泽东同志<在延安文艺座谈会上的讲话的通知》,《通知》指出《讲话》“是中国共产党在思想建设理论建设的事业上最重要的文献之一,是毛泽东同志用通俗语言所写成的马列主义中国化的教科书。此文件决不是单纯文艺理论问题,而是马列主义普遍真理的具体化,是每个共产党员对待任何事物应具有的阶级立场,与解决任何问题应具有的辩证唯物主义历史唯物主义思想的典型示范”。因此,“各地党收到这一文章后,必须当作整风必读的文件,找出适当的时间,在干部和党员中进行深刻地学习和研究,规定为今后干部学校与在职干部必修的一课,并尽量印成小册子发送到广大的学生群众和文化界知识界的党外人士中去”。11月7日,中宣部作出《关于执行党的文艺政策的决定》,指示“全党都应该研究这个文件,以便对于文艺的理论与实际问题获得一致的正确的认识,纠正过去各种错误的认识”。《讲话》“规定了党对于现阶段中国文艺运动的基本方针”,其全部精神,“同样适用于一切文化部门,也同样适用于党的一切工作部门”。随后,各解放区、国统区等地掀起了学习《讲话》的热潮,各地知识分子如国统区的郭沫若、茅盾、夏衍等纷纷发表文章或谈话,畅谈体会,表示共鸣。郭沫若连续发表《一切为了人民》《向人民大众学习》《走向人民文艺》等文章,号召进步作家“努力接近人民大众,了解他们的生活、希望、言语、习惯,一切喜怒哀乐的外形和内心,用以改造自己的生活,使自己回复到人民的主位。”由于《讲话》论述的为工农兵服务和如何为工农兵服务的问题非常切合整风运动树立马克思主义世界观的需要,《讲话》就被列入《整风运动二十二个重要文献》,成为广大党员干部开展整风学习的必读书目之一。在《讲话》精神的指导下,广大知识分子、党员干部进一步划清了无产阶级思想和小资产阶级思想的界限,及时纠正了整风初期出现的一些偏向,使延安整风运动沿着党中央指引的正确道路健康发展。

(四)丰富和发展了马克思主义文艺理论

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》是马克思主义文艺思想的经典之作,是中国共产党人对新民主主义革命文艺思想的成功探索。它丰富和发展了马克思列宁主义文艺理论,实现了马克思主义文艺理论中国化的第一次飞跃,在马克思主义文艺思想发展史上占有重要地位,成为中国共产党百年文艺思想史上的第一次高峰。

1.提出了文艺工作“为什么人”和“怎么为”的问题

毛泽东认为,文艺工作者应当以人民为中心,创作人民大众喜闻乐见的作品。而要真正彻底的解决这个问题,就必须深入工农兵群众、深入实际,在学习马克思主义和学习社会的过程中转变思想观念,只有这样,才能创作出真正为工农兵的文艺,真正为无产阶级的文艺。历史和实践证明,延安整风运动以后,延安文艺界的面貌随之焕然一新,广大文艺工作者的思想实现了空前的团结和统一,他们纷纷深入实际、深入工农兵群众,深入火热的革命实践中,创造出许多反映新事物、新生活、新世界的,永载史册的优秀作品。

2.提出了文艺界的统一战线问题

毛泽东认为,革命文艺是整个革命事业的一部分,是整个机器的齿轮和螺丝钉。文艺应该服从于政治。而今天中国政治的第一个根本问题是抗日,因此党的文艺工作者首先应该在这一问题上与党外一切文学家艺术家团结起来。其次,应该在民主上团结起来;再次,应该在艺术方法和作风上保持团结。他认为,任何右倾投降主义、尾巴主义和“左”倾排外主义、宗派主义都是错误的。

3.提出了文艺批评的标准

毛泽东提出,文艺界的斗争方法之一就是文艺批评。而文艺批评有两个标准:一个是政治标准,一个是艺术标准。政治标准即:一切利于抗日和团结的,鼓励群众同心同德,反对倒退、促进进步的东西,便都是好的,反之便都是坏的。艺术标准即:一切艺术性较高的,是好的,反之则是坏的或较坏的。两者之间要求:政治和艺术的统一,内容和形式的统一,革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。

延安文艺座谈会上形成的丰富文艺理论和思想,不仅为当时中国文艺事业的发展指明了方向,在今天仍具有重要的指导意义。新时期,发展中国特色社会主义文化事业,建设社会主义文化强国道阻且长。2014年10月15日,习近平总书记在文艺工作座谈会上强调“坚持以人民为中心的创作导向”。“文艺要反映好人民心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向”。“以人民为中心,就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点,把人民作为文艺表现的主体,把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文艺工作者的天职。”习近平新时期文艺座谈会上的讲话,与延安时期毛泽东的文艺思想一脉相承,是对马克思主义文艺理论的重大贡献,也是当代的马克思主义,二十一世纪的马克思主义。在百年未有之大变局和实现中华民族伟大复兴的时代背景之下,广大文艺工作者须深刻认识习近平文化思想的当代价值,将其价值理念、科学思维、原则要求转化为现实的文化建设实践,坚持以人民为中心,创作更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国,为全面建设社会主义现代化国家,全面推进中华民族伟大复兴汇聚磅礴伟力。

(作者:茆梅芳)

值班编辑:白 雪

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久