今年,是我们敬爱的妈妈——姬林诞辰100周年。妈妈离开我们也已经25年了。这些年,每当一想到妈妈,心里就会生出无限的怀念,总想写点什么来纪念妈妈,但都因种种原因未能实现。

如今,我也已经退休步入老年,终于可以抽出点时间来写篇文章,缅怀一下我们平凡又伟大的妈妈。

记得有个名人说过,每一个成功的男人后面都有一个伟大的女人,我的妈妈也可以说就是这样一个伟大的女人。我的父亲是开国将军,也可以算得上是一个成功的男人了,在父亲的身后,是妈妈那瘦小的身躯默默地支持着父亲,支撑着家庭。

妈妈并不是家庭妇女,而是一位优秀的医务工作者。不仅本职工作做到了一丝不苟,而且基本上承担了全部的家务,她精心照顾、抚养了我们姐弟五个,使我们能够愉快健康地长大成人,各个都成为对国家对人民有用的人才。

妈妈的一生,没有什么惊天动地的“伟大事迹”,也没有什么值得树碑立传的“动人故事”,她不是所谓的“名人”,也没有当过显赫的“大官”,但她对革命工作的贡献、对父亲工作的支持、对子女的培养教育却远远超过了那些高谈阔论和假大空的说教。在我们成长的过程中,妈妈以她的言传身教,潜移默化地影响着我们,使我们逐渐形成了正确的人生观和世界观,坚定了永远跟党走的信念,树立了矢志不渝为人民服务的决心。

在我的印象里,妈妈是个为人和善,慈祥温柔,周到细致,处事果断,性格坚强,有时还有点固执的人。妈妈性格比较内向,不喜欢热闹,不爱出风头,然而和要好的朋友在一起也有说不完的话。她最不愿意的事就是麻烦别人,甚至包括自己的子女,什么事都喜欢自己扛,就是在她病重行动困难的情况下,也是能不麻烦别人就不麻烦别人。

平时,妈妈很少讲她自己的事,我们所知道的都是在和她闲聊时的只言片语,但通过和妈妈的长期生活,我们从她的一言一行、一举一动中,完全可以体会到她有许许多多既丰富又感人的故事,然而这些故事却大部分都永远地埋藏在了她自己的心里。

妈妈和爸爸是1945年结的婚,自那以后,他们一起度过了整整五十个春秋。在这五十年里,有过血与火的战争考验,也有过从山沟到城市“灯红酒绿”的诱惑,有过两地分居的思念,也有过共同生活的烦恼,有过“文化大革命”的精神折磨,也有过晚年身患疾病的痛苦,但妈妈始终和爸爸肩并肩、手挽手,以坚定的信念和顽强的毅力克服了一道道难关,先后走完了他们灿烂辉煌的人生。

妈妈走了,虽然没有给我们留下丰厚的物质遗产,但她却留给了我们坚定的信念、顽强的毅力、生活的本领和乐观向上的精神,这是我们享之不尽、用之不完的宝贵财富。

新中国成立后,妈妈荣获了国家颁发的八一奖章、独立自由奖章、三级解放勋章和二级红星功勋荣誉章,这是党和国家对妈妈为革命做出贡献的认可,是人民群众给予妈妈的最高荣誉和奖赏。

在失去妈妈的岁月里,妈妈的音容笑貌经常出现在我的梦中,而我梦见最多的还是妈妈那双坚强温柔的手,这双手里蕴藏着无限的温暖、无穷的力量和顽强的意志。

妈妈出身贫寒,又经历过战争的考验,使她养成了勤劳勇敢,艰苦奋斗,时刻保持劳动人民本色的优良品德。

1924年,妈妈出生在陕北黄土高原一个贫苦的农民家庭,妈妈只记得自己的父母家在米脂县,具体位置就记不清了。她还记得在她很小的时候,由于家里太穷,真的是过着吃了上顿没下顿,饥寒交迫的日子。父母实在养不活她,万般无奈下只能把她送到延长县一个相对富裕点的“亲戚”家,让她能有口饭吃。 但这个“亲戚”对妈妈非常不好,十分刻薄。自打妈妈一进门,就要干活,开始是打扫卫生,后来大一点了,就要洗衣做饭,几乎包揽了这家人的全部家务。可妈妈吃的却是这家人的残汤剩饭,晚上就睡在灶坑旁的草堆上。冬天寒气逼人,夏天蚊虫叮咬,这家“亲戚”对妈妈的衣食冷暖不管不顾。干活稍有不如意,就会遭到他们的打骂,小小年纪受尽了欺辱和折磨。妈妈实际上就是这家的“小奴隶”,生活在水深火热之中。

1935年,妈妈11岁了。一天村里来了一些陌生人,有男有女,有些人看年龄比妈妈也大不了多少。妈妈在河边洗衣服时认识了他们,知道他们叫“红军”,是穷人的队伍,专门打地主土豪,为穷人谋利益,而且他们对人很和气,平易近人,妈妈觉得他们一定是好人。

原来他们是来村里暗地招兵的,当他们要离开时,一个看上去像领导模样的人问妈妈:愿不愿意跟他们走。妈妈当场表态愿意,她早就想离开那个地狱般的家庭了。就这样,妈妈参加了红军,随红军离开了延长县,来到了延安地区,从此走上了革命的道路。

参军后,妈妈才知道这支红军是陕北红军,领导人叫刘志丹、谢子长。

刚开始妈妈在宣传队,负责贴标语,发传单,召集群众开会等工作。后来由于伤员越来越多,妈妈又被调到红军医院当看护,主要负责清洗被污染的绷带、衣物等。还要照顾重伤员吃喝拉撒,有时还得协助医生给伤员换药。那时候,红军条件十分艰苦,缺医少药 ,所谓换药,也就是用盐水洗洗,敷上点中草药。有时连中草药也没有,伤员伤口感染溃烂,又是脓又是血,有的重伤员大小便失禁,弄得污秽不堪,但妈妈从不嫌弃,用她那双勤劳灵巧的手一点儿一点儿,耐心细致地收拾干净。

那时,因为没有病房,伤员都是安排在各个老乡家里,为了安全起见,一般都选择山里或偏远偏僻的村子,这些村子周边环境比较荒凉,经常会有野兽出没。妈妈护理伤员要挨家挨户收集污染物,然后拿到小河边去清洗。夏季天气炎热,伤员的衣物血、汗和尘土混在一起,又腥又臭,气味十分难闻,熏的人恶心欲吐,但妈妈从来没有怨言,总是认真仔细地洗净晾干。冬季数九寒天,妈妈双手被冻得通红,她就用嘴哈哈气,继续洗,从不叫苦叫累。有时三更半夜,还要摸黑走街串巷去照顾重伤员。有一次清晨,妈妈去看护一个重伤员,刚进那家院子,就有一只野狼突然从院子里冲了出来,吓得妈妈出了一身冷汗,但妈妈并没有因此而退缩,仍然勇敢地坚持摸黑去照顾重伤员,只不过手里多了一根棍子。

医院的工作虽然又脏又臭、又苦又累,但妈妈心情很愉快,在这里没有压迫,没有剥削,没有人欺负人,大家都很平等,关系十分融洽。妈妈心里明白,这些伤员都是为了穷人能过上好日子才负的伤,照顾他们是应该的。

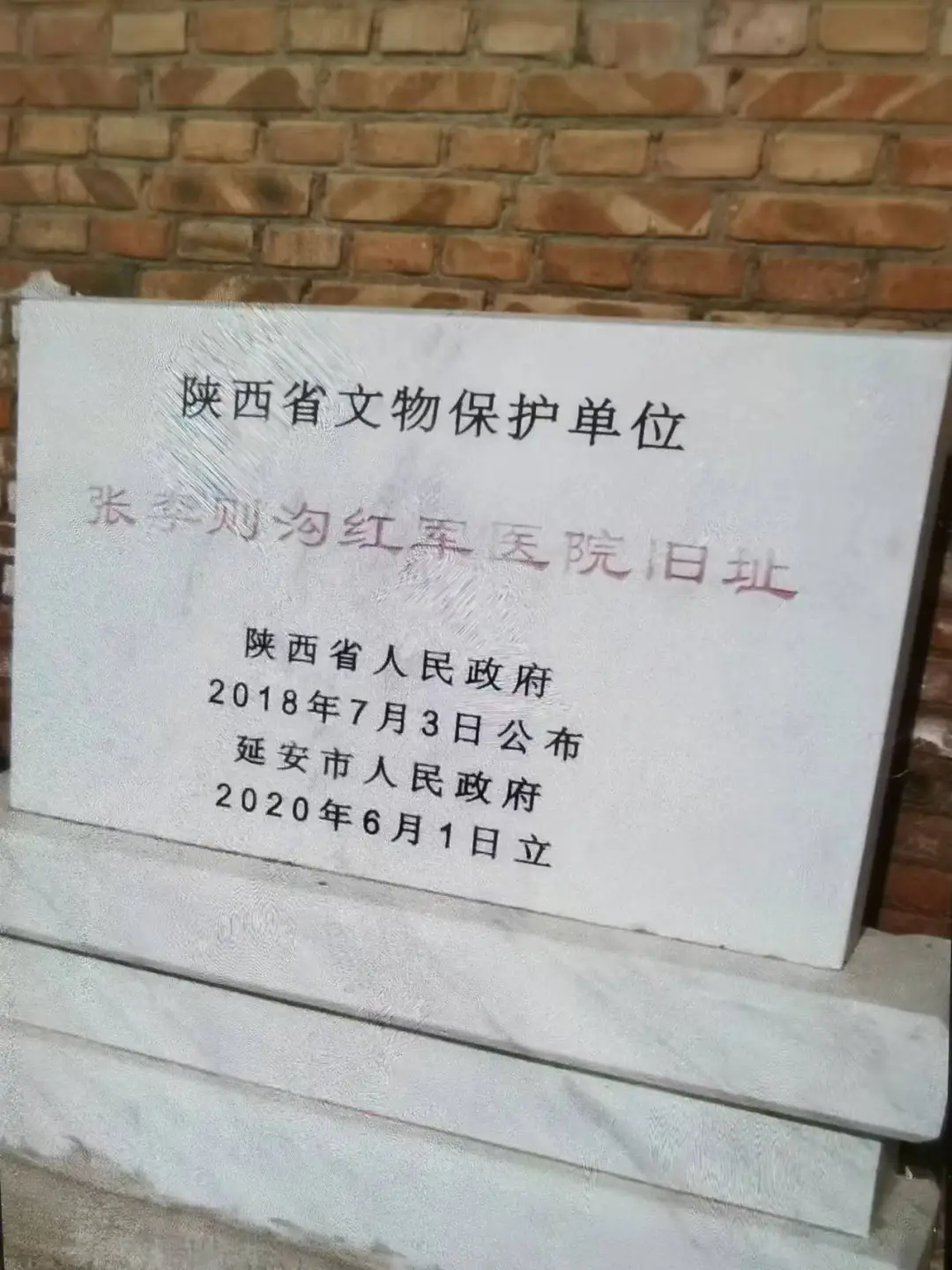

子长县(瓦窑堡)水沟坪村张李则沟红军医院旧址

1935年10月,中央红军经过二万五千里长征抵达陕北,中央机关进驻瓦窑堡,12月,中央决定组建红军医院,傅连璋任院长,后来妈妈也调到医院当了一名看护。当时,一位开明进步的大户人家自愿腾出一排窑洞给医院当病房,这样医院才开始有了自己的病房,可以集中收治伤病员了。后来医院迁到了保安(志丹)县,再后来又迁到了延安镇里,专门负责中央领导和延安地区的医疗保健工作,医疗条件也有了很大改善。林伯渠、张浩、关向应等许多中央高级干部都在医院住院、治疗过。毛主席对医疗工作也十分重视,非常体谅医务工作者的辛苦,1941至1942年间,毛主席先后两次为护士题词:“护士工作有很大的政治重要性”“尊重护士,爱护护士”。

延安中央医院旧址

在医院,由于妈妈对工作认真负责,积极肯干,干活麻利,头脑灵活,她洗东西又快又好,打扫卫生干净利索,照顾病人细致周到,深受院领导和医生护士的好评。医生出诊,都愿意带着妈妈去当跑腿的,帮助拿拿东西,如缺什么器械、药品,就让她回医院去拿。别看这活挺简单,但对一个十二、三岁、大字不识一个的孩子来说,要记住那些稀奇古怪的医疗器械和拗口难记的药名,也不是件容易的事,但妈妈每次都能牢牢地记住,准确无误地完成任务。一开始跟医生出诊,见到中央首长,妈妈总是很紧张拘束,战战兢兢,大气不敢出,她从来没见过这么大的“官”。后来时间长了,妈妈发觉这些大“官”一点架子都没有,平易近人,和蔼可亲,就像村里的大叔似的,慢慢也就自然放松了。但也有极个别的高级干部性子急,脾气暴,稍有不如意,就训人,甚至骂人,还都是民间那些脏话,搞得医生都不敢去给他出诊,院领导没办法,只好找一些有头有脸,有点名气的医生去给他出诊。唉!龙生九子,各有不同啊。

有一次,刘伯承元帅因工作繁忙,长时间熬夜,那只受伤的眼睛红肿发炎,影响到另一只眼睛也红肿发炎,看不清东西了。医生带妈妈去给刘帅出诊,医生开了药,还用药水给刘帅冲洗了眼睛,洗完后刘帅笑着说:“洗的不错嘛。”这句话大大增强了妈妈战胜困难的信心和勇气,对妈妈此后的人生产生了极其深远的影响,为后来妈妈出色完成各项艰巨工作打下了牢固的思想基础。自此以后,妈妈协助医生为许多高级干部做了大量的护理工作。

由于妈妈能够出色地完成领导布置的各项任务,1936年,经战友田桂花介绍,妈妈光荣地加入了中国共产党,成为了医院年龄最小的党员之一。

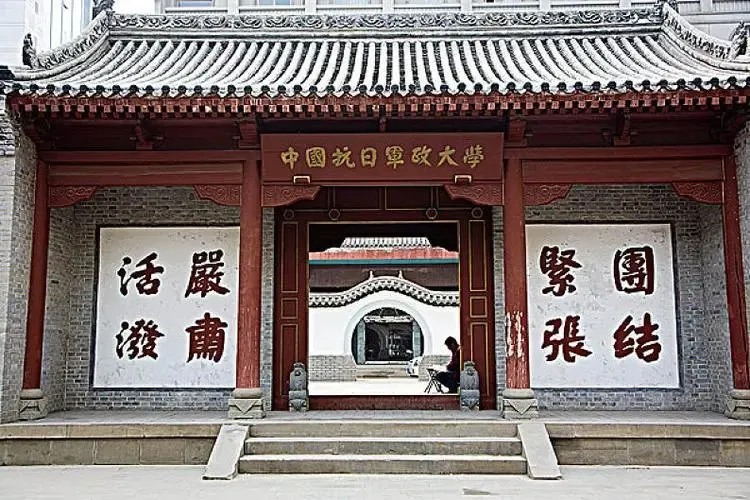

延安抗大旧址

1937年1月,党中央机关进驻延安,同时新组建的“中国人民抗日军事政治大学”(简称抗大)也搬到了延安。后来随着学员不断增多,医务人员不足,不久后,妈妈就被调到“抗大”卫生处工作。在“抗大”卫生处,妈妈仍然保持了在红军医院时勤勤恳恳、任劳任怨的好传统、好作风。妈妈的老战友原北京军区总医院院长曹兴高叔叔就对我们说过:“当年,你们妈妈是抗大卫生处最能干的一位,年龄不大就当了看护班的班长啦。”

在延安“抗大”时,妈妈和大多数小姑娘一样,对什么事都充满了好奇心。有一天卫生处里传闻,说“抗大”来了一位上海的电影女明星,叫蓝苹。妈妈不懂“电影明星”是什么意思,也不知道电影是个什么东西,她觉得大概就是个有名的艺人吧。当抗大学员排队外出经过卫生处时,她就和小伙伴们一起站在路边,叽叽喳喳,指手画脚,找哪位是蓝苹。妈妈说她看过江青演出的京剧“打渔杀家”。

妈妈在“抗大”一边工作一边学习,不仅掌握了一定的文化知识,还学到了许多革命道理,极大地提高了妈妈的思想觉悟和工作能力。当妈妈具备了一定的文化知识,校领导就安排她去医疗培训班学习。学习毕业,妈妈就正式走上了救死扶伤的医疗岗位。

抗日战争爆发后,大批知识青年涌入延安,寻找抗日救国的道路。1939年,党中央为了便于青年们学习,决定在敌后抗日根据地成立抗大分校。1943年1月,上级决定调妈妈到太行山根据地抗大太行大队(后扩编为太行分校)卫生处工作,自此,妈妈离开延安奔赴了抗日前线,没想到这次离开,竟永远告别了延安。妈妈对延安怀有深厚的感情,十分怀念在那里的工作和生活。

妈妈从一个不懂事的小姑娘,成长为坚强的革命战士,从一个普通看护,成长为经验丰富的军医,都离不开红军医院和“抗大”的培养教育,红军医院和“抗大”为妈妈的革命生涯奠定了坚实的基础。离休后,妈妈多次表示想回延安看看,但都因种种原因没能实现,这成了她此生最大的遗憾。

解放后,环境好了,生活稳定了,但妈妈劳动人民的本色并没有改变,始终保持着艰苦朴素、勤俭节约的优良传统。她经常告诫我们,要向人民群众学习,把根扎在人民群众中,和人民群众打成一片,这是力量的源泉,是在社会上立于不败之地的根本。

1959年,南海形势紧张,中央军委任命父亲为南海舰队副司令员兼海南岛榆林基地司令员,肩负保卫南海的重任。那时候的海南岛,可是个谈虎色变的地方,偏僻荒凉,条件十分艰苦,帝制时期曾经是流放犯人的地方。

妈妈为了支持爸爸的工作,毫不犹豫地带领全家离开美丽富饶、风景如画的青岛,奔赴贫穷落后、环境恶劣的海南岛。因为榆林地区没有学校,妈妈只好带着我们姐弟五个孩子留在广州石榴岗舰队所在地上学。

记得刚到广州不久,我上小学三年级的时候,有一天放学回家,我和哥哥及他的几个同学一起走,为了图省事,抄近道,从一块没有庄稼的农田中穿了过去。我们正走着,忽然发现一个大人从村子里跑出来,嘴里还叽里咕噜的喊着什么,我们刚到广州不懂广东话,也不知道他喊什么,还自顾自地走着。哥哥的同学懂广东话,说:“他不让踩地,来抓咱们了,快跑!”于是我们撒腿就跑,我小跑得慢,眼看就要被追上了,哥哥“见义勇为”,停下来等我,等我跑过去了,他才跑,结果被那个大人抓住,带到村子里去了。我吓得坐在地上哭,也不敢回家,哥哥的同学赶紧跑回去告诉了妈妈,不久妈妈来了,拉着我的手到村子里去给人家赔礼道歉。见到村干部,妈妈给人家赔了不是,还说有什么损失愿意赔偿,村干部态度还不错,说赔偿就算了,以后注意点就行了,就把哥哥给放了。那天正好赶上父亲回舰队开会,晚上吃饭的时候,父亲把我和哥哥一顿臭骂,最后还来了句“你们踩老百姓的地就是砸自己的饭碗。”第二天是周日,吃过早饭,妈妈说:“你们今天别出去玩了,跟我到地里干点活。”那时候,正好赶上三年自然灾害,国家经济非常困难,人民生活也很艰苦,物资极度缺乏,粮食不够吃,正因为如此,农民们才特别珍惜地里种的庄稼。当时,部队的生活也和全国人民一样十分艰苦,妈妈为了改善家庭生活,发扬艰苦奋斗、自力更生的“南泥湾”精神,用她那双勤劳的手把房前屋后空地开垦出来,种一些蔬菜和玉米,不仅自己吃,还经常给邻居一些。那天妈妈带着我们在地里拔草、浇水、支架子,干了一上午,把我们累得腰酸腿痛。这干活和玩真是不一样,玩多长时间也不觉得累,干活干一会儿就累得不行,这下我们总算是亲身体会到了“汗滴禾下土,粒粒皆辛苦”的道理了。同时,我们也深深地感受到妈妈的不易,地虽不多,但妈妈一个人干也确实很辛苦。自那以后,我们也一有空就主动到地里帮妈妈干点活,减轻一些妈妈的负担。晚上,爸爸回来知道了这件事,没有说什么,但脸上露出了满意的表情。

1962年,中苏关系彻底破裂,北方形势骤然紧张,父亲又被任命为海军北海舰队副司令员兼旅顺基地司令员,担负起镇守祖国北大门的重任。

刚到旅顺时,父亲的秘书给妈妈介绍说,旅顺有两个比较合适的学校,一个是军队的“八一小学”,在太阳沟,较远,但有班车,条件相对好一些;另一个是地方的“九三小学”,在下沟,离家较近,但条件差点,问妈妈选择哪一个。妈妈毫不犹豫地说:“上九三小学,让他们去接触一下工农子弟有好处。”

开学前,妈妈一再叮嘱我们,不要有优越感,不要搞特殊化,要和工农子弟打成一片,向他们学习,搞好团结,共同进步。就这样,我们第一次走进了地方小学,从此和工农子弟一起在校学习。

地方小学条件确实比军队小学差,教室简陋破旧,桌椅吱嘎乱响,取暖就靠教室中间的一个小煤火炉。老师讲一会儿课,还要下来捅会儿炉子。我们真是有点不适应,回家向妈妈诉苦,妈妈总是耐心地告诉我们要坚持,要忍耐,时间长了就适应了。果然,时间长了,我们也慢慢适应了。在学校,工农子弟都很淳朴勤俭,对我们也很友好,很快就打消了我们的顾虑,使我们逐渐融入到了这个集体之中。

学习过程中,我们还学会了许多生活常识,比如冬天生炉子,以前在家有人做饭,我们从来不操心,也不会生炉子,在学校取暖生炉子是由学生轮流值班。老师安排班里一个最能干的同学和我一组,每天值班的同学要提前到校,把炉子生好,还不能有烟,不认真还真做不好。没想到,这项本领在我1968年参军入伍后,在东北边境深山老林里战备执勤,值夜班自己做夜班饭时还真用上了。

我们还要劳动,入冬前,学校组织四年级以上的学生去白玉山,捡松塔和枯枝,当引火柴。我们拿个大麻袋,满山遍野地捡拾,然后再千里迢迢背回学校,尽管累得精疲力尽,也咬牙坚持到底。这确实培养了我吃苦耐劳的精神,锻炼了我克服困难的信心和毅力,使我在以后的工作中,不论遇到多大的困难,都能敢于面对,勇于战胜。

和工农子弟在一起,彻底改变了我们干部子弟身上惯有的“骄娇”二气,使我学会了如何与人民群众打成一片,如何取得人民群众的信任和支持,奠定了我今后工作和生活的坚实基础。

妈妈养育了我们五个孩子,小时候,我们都很爱好体育,衣服、鞋袜脏了破了是常事,妈妈总是耐心细致地给我们洗好、补好。我们的衣服都是大的穿了小的穿,破了妈妈补好继续穿,我们穿带补丁的衣服是家常便饭。等我们长大一些,妈妈就经常让我们自己洗衣服,开始洗小件,慢慢再洗大件,培养我们爱劳动,不怕苦的精神。尤其是对姐姐,更早早地就要求她自己洗衣服,还教她补衣服、钉扣子、打毛衣这些针线活。姐姐开始补衣服觉得老穿线麻烦,就把线穿得长长的,结果不是打结就是断线,妈妈见了就风趣地说:“你真是个懒婆姨纫长线,这样不仅不省事,还更费事。”然后就认真地教姐姐怎么穿线,怎么缝补。

我上中学时爱踢足球,冬天袜子常破,那时的袜子都是布的或线的,很容易破,一双袜子没几天就破了,妈妈常说我“你吃袜子呀!”说归说,妈妈还是不厌其烦地给我补好。时间长了,我都有点过意不去啦,当袜子刚破了一点的时候,我就用线把它连上,妈妈见了会笑着鼓励我说:“缝得不错”。第二天我穿袜子时一看,这哪是我缝的,是妈妈又重新给我缝补好了。

妈妈就是这样不管环境如何变化,都始终保持着劳动人民艰苦朴素、勤俭持家的好传统、好作风。

1964年,有个部队记者听说了妈妈的事迹 ,为此专门采访了妈妈,并写了篇题为“将军的家风”的文章,登在《人民海军》报上,后来《解放军报》也转载了。

(作者马蜀南,系原总参谋部退休干部)

值班编辑:白 雪

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久