延安时期的中央党校,是由中国共产党在抗日战争中创办的培养革命干部的学校,在中国共产党党校发展史上占有特殊的重要地位。延安整风运动是一场深刻的马克思主义思想教育运动,许多重要活动发生在中央党校,为党的七大的召开、为夺取抗日战争和民主革命的胜利奠定了重要的思想政治基础。在纪念中国共产党第七次全国代表大会胜利召开80周年之际,我不禁想起父亲王泽民在延安中央党校执教的岁月......

1940年12月的一天,代表中共中央到西安与国民党行营主任蒋鼎文谈判的董必武,返回延安。他的卧车后面跟随着一辆大卡车,车上坐着20多个奉调延安学习、工作的青年干部。我的父亲王泽民就在其中。

王泽民,1916年2月18日出生于河南省叶县龙泉乡沈庄。1933年夏天,在中共地下党员的引导下,他和其他进步学生在叶县龙泉中学组织发动了三次学潮。1936年春,党组织推介王泽民与在漯河《警钟日报》工作的共产党人段语禅联系,主编《警钟日报》文艺副刊《野原》,以“野虹”、“秋枫”等笔名发表进步诗歌、散文及小说。1936年12月加入中国共产党。1937年春,王泽民被调到河南泌阳县鄂豫边区省委领导的红军游击区,负责编辑党委机关报《拂晓报》。1938年6月任叶县县委书记。期间,县委党组织得到较大发展,先后建立了5个区和县城工委等支部,全县党员250多人。

1939年11月11日,国民党掀起了第一次反共高潮,制造了“确山(竹沟)惨案”。这天,国民党军对竹沟进行了突袭,杀害新四军伤病员、抗日战士家属和革命群众200余人,震惊了全国。由于工作扎实基础牢早有准备,惨案对叶县党组织的影响较小。

1940年11月初,王泽民与县委副书记杨战韬按照省委要求调离叶县。11月7日,王泽民与杨战韬带着党组织的绍信和联络暗号,化妆来到了八路军驻洛阳办事处。到达的当天恰逢苏联十月革命节。晚上,他俩参加了办事处举办的纪念活动。两天后,王泽民、杨战韬见到了省委书记、洛阳办事处主任刘子久和省委宣传部部长郭晓棠。按照决定,王泽民将前往八路军驻西安办事处,然后转道赴延安。杨战韬则继续留在河南工作。几天后,王泽民化名“王光华”作为八路军总部文书,换上军装,随同10多位同志一道前往西安。11月中旬,王泽民来到西安七贤庄八路军办事处,住在7号院。12月,董必武代表中共中央到西安与西安行营主任蒋鼎文进行谈判。期间,王泽民有幸聆听了董老作的关于国际国内形势的报告,受到很大的教育和鼓舞。10多天后他同袁宝华等20多人乘坐一辆卡车,跟随董必武的轿车一同向延安进发。进入延安境界,一行人开始步行。途中袁宝华不知从哪儿弄到一张边区钞票,兴冲冲地拿给王泽民看,感慨地说:“不简单哪不简单,这是咱们自己印制的钞票呀!”12月底他们抵达延安,分别住进了中央组织部招待所。对于能否分配到延安中央党校,必须要经过中组部的严格审查和批准。当时中央组织部部长是陈云,干部科科长是王鹤寿。

经过组织审查,1941年1月王泽民被安排到延安中央党校学习。后经党校再次审查分配到该校第45班专门学习马列主义基本著作。袁宝华、赵建心、苗宝泰等人,也分配到了第45班。王泽民和赵建心同住一个窖洞,旁边就是中组部的窑洞。第45班也称45支(部),那时全校各班党组织都是在总支领导下活动的。总支书记是梁湘(改革开放后深圳特区第一任书记),支部书记是黄杰(徐向前夫人)。党校共有学员1000多人,校长是邓发,教育长是刘芝明,党建教研室主任是刘晋。刘晋曾在河南叶县龙泉镇小学任过教,教过王泽民。俩人相见非常高兴。刘晋询问了许多有关叶县的情况,并鼓励王泽民在党校好好学习。

王泽民入校后,最难忘的就是参加延安整风运动的学习。运动展开之前,有一个准备阶段。这期间,毛泽东发表了《中国革命战争的战略问题》《论持久战》《〈农村调查〉的序言和跋》等多篇重要著作。自1941年起,党中央陆续作出了关于增强党性的决定、调查研究的决定、改造延安干部学校教育的决定、改造延安在职干部教育的决定,以及高级学习组决定。这年5月19日,毛泽东又作了《改造我们的学习》的报告。此后,王泽民被调到党校马列主义教研室任研究员,学习研究中国政治现状和抗日根据地的政权建设等问题。

1942年2月1日,延安中央党校开学。毛泽东在开学典礼上作了《整顿党的作风》的报告。报告规定了整风运动的任务、目的、方法和指导思想。随即,一场以中央党校为重点展开的全党著名的整风运动,拉开了序幕。2月28日,中共中央政治局作出了《关于党校组织及教育方针的新决定》,停止党校过去规定的课程,军事学院的高级班合并到中央党校,延安各机关、各学校的高级干部(包括参加高级班学习组的干部),参加党校学习。为了领导好整风运动,中央党校进行了改组,校长由毛泽东兼任,彭真任副校长,负责领导党校的整风学习。这期间,周恩来、刘少奇、朱德、陈云、任弼时、林伯渠、董必武、吴玉章等,都分别到党校作了报告。改组后的中央党校,不仅成为我党高级干部学习马列主义、毛泽东思想,研究党的历史和路线政策方面的一个重要基地,培养出了一批具有一定理论水平和独立工作能力的高级干部,而且在对工农干部的文化教育和贯彻文艺创作的“推陈出新”方针方面,也发挥了极其重要的作用。

党校开学时只有一个部(后为党校一部),学员均是地委、旅以上干部和中共七大代表,黄火青为部主任(后改任秘书长),刘芝明为副主任(后改为副教务主任)。按新规定,党校一部分设正科和预科,经过入学考试,凡是文化程度较低的工农干部都被编入预科学习文化,以减小他们的压力。预科建有第十、十一、十二、十三等几个支部。为了加强文化学习的管理,1942年秋在党校领导下成立了文化教育委员会,经毛泽东、任弼时、彭真批准,姚仲明被任命为委员会主任委员;批准王泽民及许诺、杨锐、贺愚农、彭三、王渊等人为助教。之后,这10来个具有较高文化水平的年轻干部被分配到各个支部担任文化教员,讲授国文、算术、地理和历史等科目。

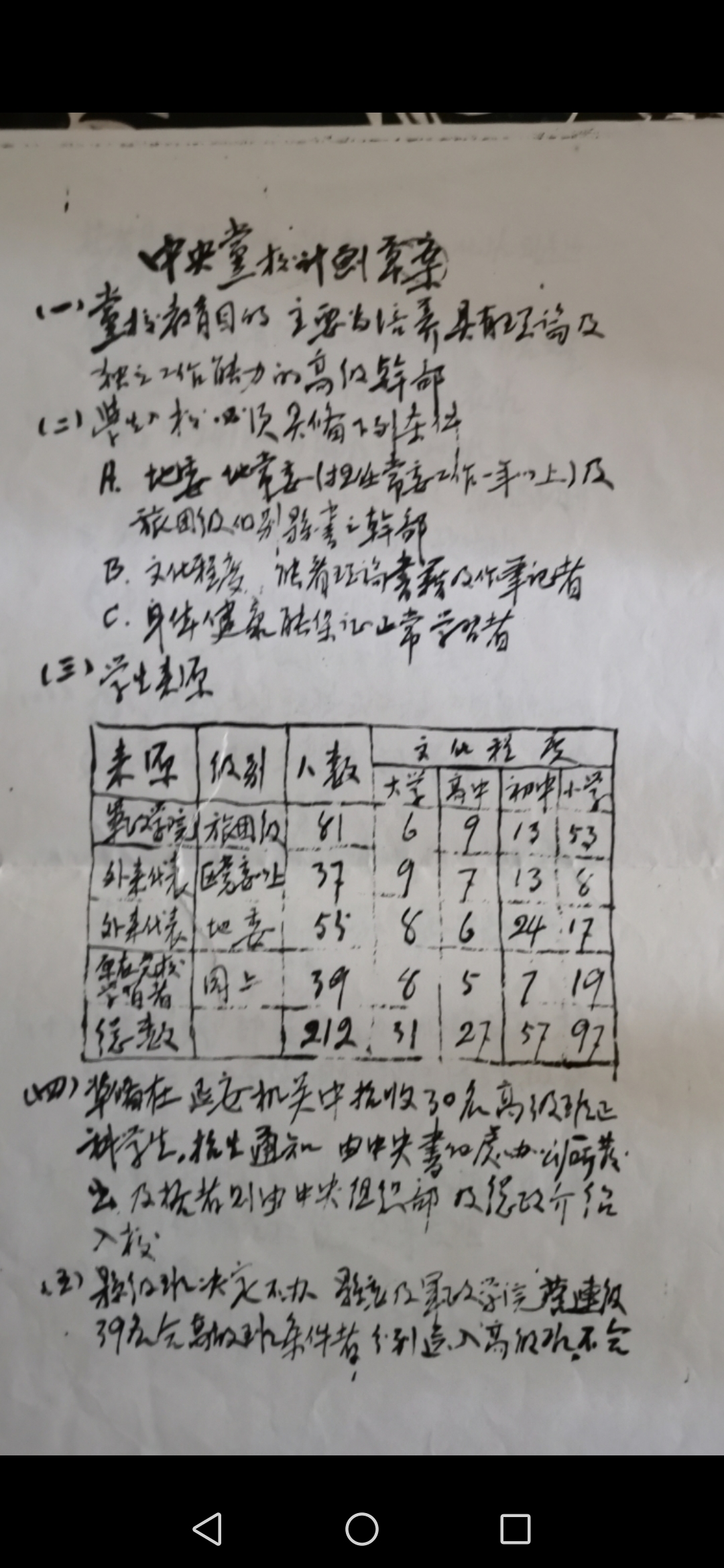

图为1942年由毛泽东、任弼时、彭真审定的中央党校计划原件影印件

当时,参加学习文化的有曾传六、韩东山、贺炳炎、黄新远、刘俊秀、芦绍武,还有河南的王老汉、陕北的崔田夫和东北的李延禄等300余人。那天王泽民一到任,副主任刘芝明就让他编写语文课本及世界史教材。由于党校图书馆的藏书、资料有限,编写教材遇到了困难,王泽民向原校长邓发作了汇报。邓发是工人运动的领袖,性格开朗,也很诙谐,他俩经常相约一起在延河边散步、畅谈。邓发时常面对延河水,感叹地说:“延河啊延河,你是一条孕育爱情与生命的母亲河哟!”他边笑边悄声地说:“你注意到了吗?有不少成双成对的年轻人在这里相约散步、谈恋爱哩,好事呀、好事!”在学校每次见到王泽民,邓发总是习惯而亲切地称呼他“王三点儿”,而不直接叫名字。这里有一个小插曲:王泽民在讲课时河南家乡口音很重,一开口就是“第一点儿……,第二点儿……,第三点儿……”。久而久之,大家就称王泽民为“王三点儿”了。邓发听了王泽民的报告,连忙劝慰道:“好、好,你不用急、不用急,我来解决。”邓发热情地写了封信,很快得到了校领导的批准。此后,王泽民便可以到毛泽东图书资料组那里去借阅书籍和资料了,从而完成了编写教材的任务。利用这个机会,王泽民阅读了许多世界名著以及《史记》《汉书》《三国志》《资治通鉴》等古籍。

为了抓紧时间多学习,党校的教员们很少参加文化娱乐和体育活动。不久彭真得知了这一情况。一天晚饭后,学校在大礼堂召开全校学员和工作人员大会,彭真说:“中央调你们到党校来,给大家提供了一个很好的学习机会,你们如饥似渴地读书、读马列著作,这种心情是可以理解的。但是,只是为了读书而不注意参加文化体育活动,把身体搞垮了怎么办?学了一肚子的马列主义有什么用?到头来还不是和自己一起装到棺材里去了!”彭真要求大家一定要在课余时间参加文娱、体育活动,他强调:“花钱买棺材,不如花钱吃药;花钱吃药,不如花钱搞点文体活动。”在校领导的关怀下,教员们加强了体育锻炼。同时,也为迎接整风后全面、系统地开展文化课,作好了准备。

校领导对在校教职员工的关心是多方面的。王泽民曾听到这样一件事:一次党校小卖部在清点东西时,发现少了一支钢笔。“是谁拿走了?”“怎么会少了一支呢?”这在当时可不算件小事呀,大家都非常紧张。很快,有关部门就将此事报告给了毛泽东。正在办公的毛泽东听到报告,黙不作声。过了好一阵子,他放下手中的文件缓缓地抬起头来,用低沉的声调对来报告的人说:“嗯……我们的干部好穷哇!”毛泽东轻轻地叹了口气,眼圈红了,接着说:“这件事,你们就不要再查下去了。请告诉他们,给干部们每人配发一支钢笔!”毛泽东的话,充满了对干部的关爱。此事一传开,人们都被感动了。

1943年初,王泽民被调到了中央研究院工作。研究院的前身是中央马列学院,原院长为著名历史学家范文澜。随着前方干部被调回延安学习人数的不断增多,5月4日中央决定扩大党校教学范围,将原有部分组建成党校一部;在延安大学遗址建立了党校二部;王泽民所在的中央研究院与中央党校合并成为党校三部,部主任是郭述申;在军事学院、民族学院遗址大砭沟建立了党校四部;陕甘宁边区党校改编为五部;后又从五部抽调部分干部、教员在延安南郊建立了六部。对来自四面八方需要学习文化的工农干部,加上原来在党校一部学习文化的学员们全部集中到党校四部。党校文化教育委员会,改由齐燕铭负责。当时来三部学习的学员,大部分是从延安文艺界抗敌协会来的知识分子。他们中有许多人是当时就很有名望的文学家及文化工作干部。如:丁玲、艾青、肖军、塞克、刘白羽、杨朔、于黑丁、马加、吴伯箫、周而复、白朗、方纪等;加之三部原有的不少文艺工作者,如欧阳山、草明、刘雪苇、郭小川、陈波儿、蔡天心、江帆等;还有一批知名的社会科学家、学者以及来自老区、白区乃至海外从事新闻、思想、政治工作的人员。正因为有着诸多文学家和学者,一时间三部被大家称之为党的“文化人学府”。王泽民与他们一起学习、探讨、研究,相处了一年多,使自己得到不断提高,逐渐成长为中央党校的文化教育骨干。

1944年1月,各方学员大量涌进党校四部,原有的文化教员已不能满足需要,校方下决心从高级知识分子汇集的三部和鲁迅艺术学院抽调一批工作人员补充到四部。王泽民被调到了四部做文化教育工作。四部学员级别基本与一部相同。刚成立时主任是张启龙,后来由张邦英接替,程世才为副主任。组教科长是徐立清,不久由廖汉生接替,以后是杨尚奎。王泽民的直接领导人是姚仲明,在四部担任文教主任兼秘书科长。

在党校整风的过程中,王泽民与参加整风的人员精读了中央规定的22个文件。整风的紧张阶段过去进入学习路线和政策时,校领导为体现大家的愿望,贯彻毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话精神,有组织地开展了文娱活动。很快整个党校活跃起来了,整个延安地区热闹起来了。党校一部、三部和归党校领导的评剧院,经常锣鼓喧天地跳秧歌舞,排练各种新节目。鲁迅艺术学院和陕甘宁边区的其他文艺单位,也都大张旗鼓地开展了文艺活动。整个延安在整风后期,出现了充满革命朝气的红火局面。党校一部、三部在排演杨绍萱编写的《逼上梁山》时,教务副主任刘芝明亲自主持,由齐燕铭等对剧本进行加工。《逼上梁山》正式演出后,振奋了观众,也轰动了延安。1月9日,毛泽东看了演出后给杨绍萱、齐燕铭写了一封信,毛泽东高度评价他们的演出为“旧剧开了新生面”,“将是旧剧革命的划时代的开端”。在毛泽东的鼓励和关怀下,党校的平剧院又编排了大型京剧《三打祝家庄》。三部还演出了《牛永贵负伤》《一朵红花》,受到了群众的热情赞扬。那段时期里,党校干部兴致勃勃地看到了鲁艺编排的秧歌剧《兄妹开荒》、大型歌剧《白毛女》,陕甘宁边区秦腔剧团编排的《血泪仇》等。一时间,新内容、新观点的文艺作品有如雨后春笋,令人耳目一新。

王泽民与四部的教职人员,公推姚仲明赶写话剧剧本。草稿拿出来后大家一起讨论,校领导也给予了支持,不仅委托在党校一部学习的罗瑞卿、孔原、朱瑞等给予指教,还派了三部的几位同志来大力帮助。如陈波儿和塞克为导演这部戏,还搬到四部住了一段时间。在大家的共同努力下,四部终于演出了话剧《同志,你走错了路》。周恩来从重庆回到延安时看了这部剧,之后又接着看了该剧的总结文章,并提笔给姚仲明、陈波儿写了一封信:“仲明、波儿两同志:这几天读到你们的文章,很高兴。仲明同志的意见,我几乎是全部同意,凡是我想和你们说的,你大概都已说了,但不知剧本已经修改好了没有?如已修好,我很愿在你们付印前,得到一读的机会。可否?望告,专此,致以敬礼”。周恩来约请姚仲明、陈波儿到自己的住处,当面谈了体会和意见。丁玲为改好这个剧本,多次从一部到四部参加讨论,提出修改意见。尔后党校四部与二部合作,共同演出了由李伯钊编写的一部话剧。

在延安党校的工作、生活,既团结、紧张,又严肃、活泼。这几年是王泽民投身革命以来重要的时期之一。它使王泽民丰富了马克思主义的基本知识,增强了党性,开阔了政治视野,奠定了良好的文化功底,受益匪浅、终生难忘!

1944月4月,侵华日军为打通大陆交通线,向平汉铁路郑州以南的国民党军大举进攻,发动了河南战役。王泽民的家乡叶县被日军占领。10月,中共中央作出了向河南敌后发展的战略决策,并进一步加强了对河南抗日根据地的统一领导,在延安建立了中共河南区党委、河南军区和河南人民抗日军。王树声任军区和人民抗日军司令员,戴季英任区党委书记兼军区、人民抗日军政委。根据党中央的指示,11月王、戴率南下部队和干部队先后从延安出发向河南挺进,以建立和巩固河南抗日根据地。

形势的突变和家乡的沦陷,使王泽民不顾刘芝明、齐燕铭、杨尚奎等领导人的相劝,再三申请要随部队到敌占区去战斗,终得校方批准。11月7日,王泽民离开了延安、告别了中央党校,随河南豫西军区副政治委员刘子久、韩钧(后任豫西军区第二军分区司令员)率领的部队,奔赴抗日斗争的新战场。

(作者:王红云)

值班编辑:白 雪、显 洋

技术支持:李馨雨、刘彤

值班总编:闫金久