魏黎走了,因为走得太突然,以至战友们几乎连反应过来的时间都没有。看过她创作的电视连续剧《鹰击长空》的飞行员说,魏老师,你怎么说走就走了呢?看过她创作的长篇电视连续剧《真情给你》《情感规则》的同事们说,前些日子魏黎姐还在朋友圈里发她用银杏叶制作的精美工艺品玫瑰花,怎么一眨眼就离开了这个世界呢?据说魏黎以前患过帕金森病,她与病魔抗争了九年并战胜了它,没想到她又突发疾病,没能迈过春天的门槛,于2022年12月25日早晨6点12分,心脏停止了跳动,离开了她工作、生活、战斗着的这片热土。

一个鲜活的生命没了,一颗闪亮的文曲星殒落落了,让许多战友们,将军们,作家们,同学们扼腕叹息:大家以不同方式祭奠魏黎这位聪明、美丽、善良、有才华的著名军旅作家。

一

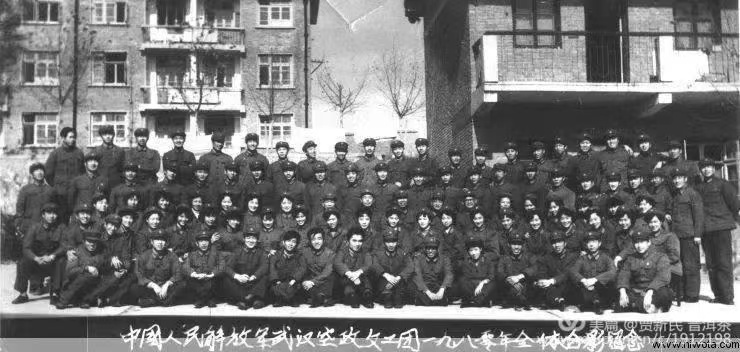

我和魏黎相识上世纪80年代初,那时我在武汉军区空军政治部宣传部工作,魏黎和丈夫董大军同在武汉军区空军政治部文工团舞美队。魏黎出生在一个知识分子世家,父亲魏扬是我国著名画家,曾当过湖北美术院院长,其绘画作品享誉国内外。魏黎从小爷爷、奶奶就伴她博揽群书,她长在儒学气氛浓厚的家族中,又有着良好的家教,魏黎自少年起就显出重亲重情的秉性。魏黎有绘画天赋,父亲便把油画技艺传给她,6岁时魏黎就在武汉市拿绘画大奖。读初中、高中只要她参加比赛,前2名非她莫属。天赋加勤奋成就了她的人生,也成就了她的事业。 1972年,魏黎因油画特长被部队从武汉市第十四中学特招入伍进入文工团,开始了她的军营生活。魏黎曾带我参观过他的画室,没想到文工团里排练的所有歌舞晚会和十几部大型话剧的舞美设计、舞台布景都是在这里创作完成的,尤其是上世纪八十年初,轰动江城武汉的话剧《一双绣花鞋》的舞美、布景设计就是魏黎的杰作。她还告诉我,在众人眼里,这个隐藏在舞台后边一角的小小工作间,比起光鲜亮丽的大舞台确实显得微不足道,但在她的心中,好似一个硕大的练兵场,更是一部战车,每次接受任务临上阵前,她和舞美队几员大将都会摩拳擦掌,大有一股子不干好不罢休的劲头。这就是她在那个年代对工作极端负责的情怀。 不久,随着军队精简整编工作开始,1984年11月,曾经在全国全军享有盛名,走出了像著名编剧王培公、著名电影演员耿晓璐等诸多名人的武空文工团撤销,这可是有着150多人的大剧团,人才济济啊!为保留文艺人才,魏黎选调到武汉空军政治部办公室秘书处当秘书,董大军选调到武空政治部宣传部电教室。从此,我们相处更近了同在办公大楼三层办公。

1980年武空文工团团员合影。

那时武空机关抓典型要求新闻、摄像、创作人员一起上,我和负责录相的董大军配合娴熟,完成了武空部队修建黄孝河和武汉动物园、武空大阅兵等"三大战役"的宣传。董大军自然就成了我形影不离的好大哥,魏黎也就成了我的知心好大姐。魏黎姐虽然眉清目秀、温熟端庄、善行知恩,但性格也颇具武汉女人特有的风骨。魏黎被特招入伍那天,她到武空文工团报到,正赶上中午看见饭堂里满屋人在吃午饭,她提包便走了进去,看沒人理睬她,她天不怕地不怕大声喊道:"我是来当兵的……"。看着眼前这位蓄着齐腰深的一对大辫子小姑娘,众人先是一愣,接着是个个捧腹大笑。这就是当初魏黎留给人们一个"泼辣可爱"的印象。军营打磨军人,军人书写人生。魏黎成长为一个干一行、专一行、精一行,为人侠肝义胆,热情豪放,从不为斗米折腰,刚柔相剂的女强人。这种性格和个性更多表现在她后来创作的电视剧作品中。

魏黎(左一)当年与文工团演员一起的留影。

魏黎在武汉工作的岁月里,业余时间主要是读书、画画,做家务、带孩子,尽一个妻子和母亲的责任。《湖北电视台》拍摄她父亲魏扬创作道路的艺术专题片,魏黎给我布置任务,我三天就写好解说词,向她交了作业。这个时期的魏黎是从不动笔写文章的,她可能是在观察和体验生活、积累素材,想厚积薄发,一鸣惊人。

魏黎为丈夫弹钢琴伴奏的情景。

上世纪八十年代中期,魏黎和丈夫董大军又调到广州军区空军政治部宣传处工作,继续干老本行做宣传工作,夫妻俩还是默默无私奉献。1991年,董大军这位东北壮汉终因劳疾不幸离世。这致命一击,也击伤了魏黎,她三年没能够走出悲痛的阴影。但她在儿子董萌面前始终是坚定沉着、给他以力量。也许是不幸的家庭才能淬炼出一位坚强的母亲,魏黎开始写诗,写散文,倾诉她对人生、社会、政治、哲学、爱情的理解,接二连三地在一些核心期刋和报纸上发表,令不少战友们感到惊讶,淡论"魏黎现象"。魏黎写小说,讲中国故事,与众不同,她是讲中西方文化的不同,从哲学、文艺、美学上都讲的很到位,又很容易理解。她对中国文化、中国军营、中国社会的认识也很深刻,军事题材作品深爱官兵喜爱,也很吸引军外读者,因为她完全是从一个天才自己的感受和理解出发的,没有理论的晦涩和枯燥。她终于走出了情感困境,开辟了一片新天地,成为广州军区空军政治部创作室创作员,走上了专业作家道路。

魏黎深入空军雷达兵部队采访生活。

二

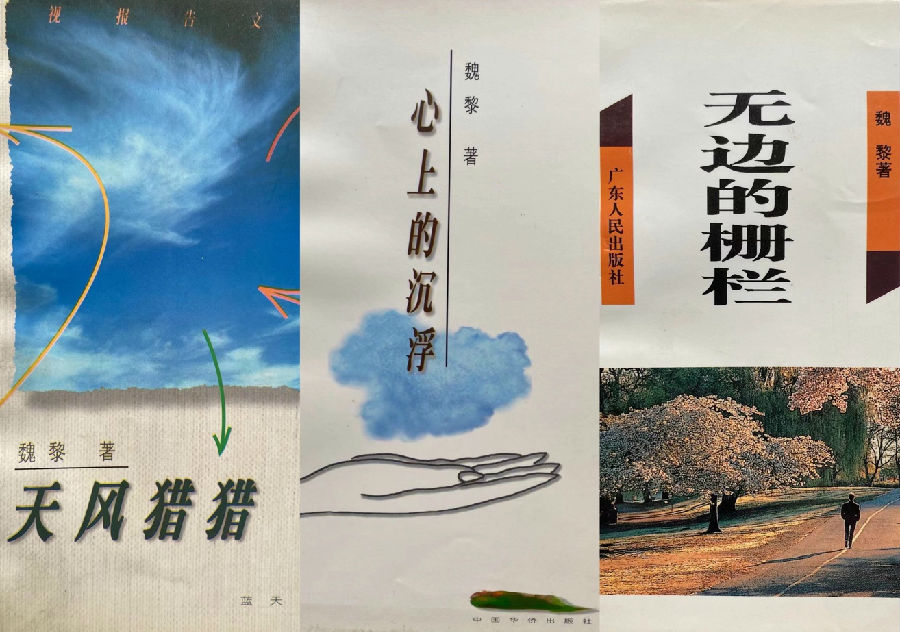

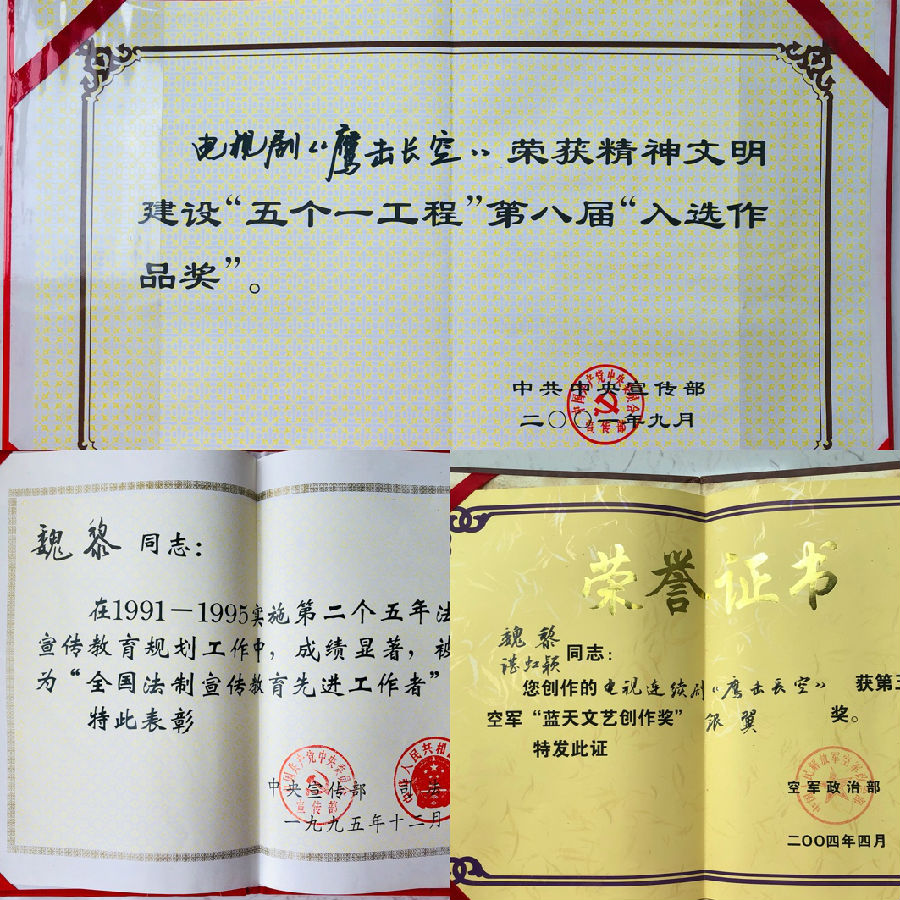

30多年来,魏黎留给社会的主要影视作品有:长篇电视剧《真情给你》《情感规则》相继在地方电视台播出。2001年7月,由魏黎、谌虹颖编剧、王默导演的8集电视连续剧《鹰击长空》,在中央电视台一套和八套黄金时段播出引起强烈反响,该剧荣获国家"五个一工程奖"、全国电视剧"飞天奖"等大奖。魏黎一举成名,该剧也成为她的传世之作。数字电影《夜色温柔》《生命不能等待》在央视电影频道播出。40集电视剧本《大唐诗圣杜甫》(与人合作)被“金尊影视”征用,已拍摄完成待播;30集电视剧本《致命真相》被“天影集团”征用;30集《别对我撒谎》被“北京世纪彩蝶”征用;40集电视剧本《雷霆玫瑰》(与人合作)被“天意影视”征用;36集《红色货币》剧本(与人合作)被“中文在线”征用。所创作的电视剧作品有的获总政治部电视剧“金星”奖、中央电视台电视剧首播奖。电视系列专题片《追逐太阳的人》(撰稿)在央视军事频道播出,获全军电视专题片评比一等奖。文学作品:有多篇小说、散文在国内文学核心刊物发表;长篇电视剧文学剧本《情感规则》曾在《中国电视》上连载。另出版有诗集《无边的栅栏》,散文集《心上的沉浮》,电视报告文学集《天风猎猎》……

魏黎创作的诗歌、散文作品。

魏黎接受中央电视台对央视黄金档播出的军旅电视剧《鹰击长空》主创的专访。

40集电视剧《大唐诗圣》由魏黎编剧(与人合作)已拍摄完成待播。

纵观这些作品,我认为,魏黎书写的是一曲曲弘扬真善美的大爱之歌,让我看到了一位军旅著名作家秉持"为党树碑、为时代立传、为人民放歌"的艺术人生态度,彰显的是信仰之美和高尚道德情怀。在看完大部分作品之后,我认为,她的成功要诀就藏在这洋洋洒洒千万余字中,这既是魏黎个人的奋斗史,也是一个时代的缩影。

读魏黎作品,让我感受最深的是她的励志精神,无论是在蓝天白云间、江河湖泊大海上,还是走进飞行团队、空降兵、雷达兵、高山海岛的军营,她都从未让自松劲、懈怠。即便是被帕金森病魔折腾九年的艰难困境中,魏黎都坚持每天坚持读书学习,还要画油画,做精美手工艺术品。

魏黎抗击帕金森病尽快恢复手的功能,用手工把碎布头制作成了一幅幅布贴画《瓶花》,真是废物怕手巧,转眼变为宝。

魏黎用油画颜料临摹盛唐时的一幅最为重要的风俗画《捣练图》,在长卷式的画面上刻画十二个唐代贵族妇女捣练缝衣的工作场景。细节生动,观察入微,把原作绢本工笔的韵味,用西方的油彩表现得栩栩如生。

她的状态就像高尔基所描述的"扑在书上,就像饥饿的人扑在面包上一样"。在与病魔抗争的那段日子里,她还完成了几部宏篇巨著。还有她写的战胜手发抖的那篇文章,我们不妨读一读《我听一只手的低语》的微文:

进入初冬的这些日子,我的快乐情绪是从一只手背上的一只手指的舞蹈开始的 我的手突然被神奇地赋予了生命,它在我的追逐的眼光中自在地舞蹈。那一刻,我惊喜,在这个肝脑涂地甚嚣尘上的时代,有一只手在旁若无人地低语。 而我几乎再度丢失了它——在这个辗转的、动荡不安的冬天,由南往北的迁徙,为生存逼迫的忙碌,我已不经心地丢失了多少勃发生机的思绪啊!当我在远离工作的北方的家中最温暖的阳台前坐下,让自己随着手的低语随意地在越来越平静的心绪中停留,也许并没有深深地沉入,却处处透着没有被现实生活污染的清新——窗前摇曳着苦梨子树叶的光影、浸透了雨水印迹的多门多窗的老屋子、既不放弃也不坚守的无知的仙人掌花、在狭窄鱼缸里无忧无虑地流动着的小红鱼……啊哈,所有儿时的记忆已不再是在过去时中、在经验的混杂的沾连中消失着的了。转眼再看想象中坚强如栅的手指,划过岁月,却早已柔和得像一片叶子触动另一片叶子。那一刻,除了记忆回复记忆,印象重迭印象、感觉生发感觉,我对自己说:真的,是一种走在表达中途的女人的感觉,它聚集在手的低语上,不经过脑,甚至也不经过心,它的每一个姿态都是一个没有到达所指的词语,一个在飘移中尚未定位的句子,甚至没有完整的语境,只有自在的情绪成为氛围中隐约的牵引。 它直接就是感觉,就是表达。 因为它本身就是自然的。是手的。

下午接到一个遥远的电话,有朋友问我忙什么呢?我笑了,说在自做布娃娃呢!他惊讶,啊?你怎么会有闲空有闲心做那么幼稚的事啊?我笑而未答。我也说不清为什么,也许,只不过是我想用另一种温暖得多的形式去随意地表达自己的一种心情罢了。

我读后此文,我的理解是作家在表达一个女人在历经过不愿示人的痛苦之后自然流露的一种感恩的幸福感。 她希望以后的日子永远如她制做的“黎娃娃们”一般幸福,永远是绿色的歌唱沿着透明的叶子生长的日子……读完这篇短文,我泪水盈盈,魏黎借寓手,是在时间转移、空间转场中体验生命的美好!

魏黎临摹油画、植物贴画、手工布艺仙人掌

三

有时我和魏黎聊天,她总要大讲在武空文工团、武空机关、广空机关工作的人和事,以及那段难以忘怀的岁月。她特别怀念那个深藏在她记忆中的武空文工团小院。她说那栋带外走廊的红砖房,楼上楼下连同队部和服装间,总共28个房间,每个房间都如同一本打开的书,真实记载着他们成长的艰辛和快乐,还有纯真的爱恋和斑斓的梦想。最让她不舍的是楼梯隔断下的那部老式电话机,它不时发出悦耳的铃声,不论是谁的来电,声声碎碎,牵动着他们每个人对远方家乡和亲人的挂念。 魏黎讲到动情之处还流泪。她还说,每到练功时间,各个声部的女声伴着琴声从房间里飘出,清脆悦耳,胜似百灵。谈到舞蹈队的练功房,魏黎十分怀念贾素琴叮叮咚咚的钢琴伴奏声,以贾新民和张静这对金童玉女为主角的那一帮子、充满青春活力和激情的姑娘小伙子们。魏黎告诉我,他们把靓丽的舞姿锁定在舞台上,也留在了人生成长的路上……魏黎说,有多少怀念的事要写啊!情深似海的战友们离别三十八年了,有多少难舍的心情要诉说啊!每当看到东西南北的战友们相聚一堂的照片,就像得了"相思病"一般怀念武空文工团,怀念他们的青春年华。

武空文工团建团五十周年战友聚会

其实,对军营生活和战友深情的歌颂已体现在魏黎的多部作品中,写出了那个年代的传统韵味,也发出了时代的新声。

衡量一个时代的作家文艺成就,最终要看作品。魏黎创作的诗歌、小说、散文、电视剧普遍都比较接地气,有兵味,有些作品还展现出很高的水准。如电视连续剧《鹰击长空》就拿了全国和军队的五个大奖,确实不多见。魏黎的军事题材作品都彰显其特有的信仰味道、硝烟味道、泥土味道。

饱含立魂立心信仰味道。电视连续剧《鹰击长空》充分体现了军事文艺的独特价值,实现了其功能与使命,从一个全新视角向人们揭示了"打得赢、不变质"这个时代面临的课题,彰显了人民空军的铁血丹心,充盈着"信仰的味道"。想当年,一曲《中国人民志愿军战歌》,激励了多少将士听党指挥,保家卫国的热血豪情。

充溢向战为战的硝烟味道。魏黎把军事文艺创作的准心瞄向备战打仗这个靶心,向战而行、为战而歌,到一线去,到演训场去,努力发掘部队战斗力生成中鲜活生动的创作素材,创作了《天风猎猎》《蓝天火网》《阳光航道》等电视专题,用笔墨绘就了一幅幅火热练兵的英雄谱,充分展现了新时代革命军人的铁血阳刚、虎气胆魄,有效的发掘了军事文艺鼓舞士气、励斗志,壮军威的作用。

富有亲兵爱兵的泥土味道。魏黎始终把创作的触角深入基层,以兵心为己任,用兵言书兵心,通过心相融来寻求情共鸣。《蓝天里走来一队兵》《飞天女》《霓虹灯下》等电视文学脚本,都是走基层蹲连队原汁原味地体验生活得来的,使作品真正走进了官兵内心,触动了思想灵魂,也让官兵从作品中认识自我,升华自我。

魏黎超越平凡的神奇密码到底是什么?在她走后的这段时间里,一些战友问我。我认为,是她的勤奋。勤奋是她步入成功之门的通行证。

魏黎所获荣誉

魏黎(右三)参加自己创作的电视连续剧《生命不能等待》开机仪式

魏黎在艺术人生道路上,顺境时从不放纵自己,逆境也不放弃自己;她总是让心在平静中积蓄力量,春天一到,芳华依然。为此,她赢得了人生很多很多"胜点"。这是因其"只管耕耘、不问收获"的良好心态;是"与人为善、以诚待人"的人品坚守;是"勇毅前行、不半途而废"的意志力量。她身上所具备的刚强而又谦和的美德,深受领导与战友们的赏识,所以在关键时刻总是有"贵人"相助,无论走过多少岁月,魏黎都没有忘记那些对她有个真心帮助的人,所以她的很多作品中都有把真正好人写得淋漓尽致,也没忘对社会上丑恶现象和坏人给予有力的鞭挞。

魏黎是一个具有独立思考和独特艺术风格的作家,多才多艺。她的作品无论是油画、散文、小说、诗歌,还是电视剧,弹钢琴,制作手工艺术品,都是和她的人一样纯洁、清新、秀美……

捧读她的作品,让我难忘的都是气息舒展上的美声唱法;

捧读她的作品, 让我难忘都是汉语文字画面上的跳动花朵;

捧读她的作品,让我难忘的都是水墨揽胜上的重彩山河;

捧读她的作品,让我难忘的都是携带着蓝天白云上的高远战机;

捧读她的作品,让我难忘的都是携带着广袤大地上的沸腾颜色。

作家已逝,殊为可叹。敬之,哭之……

2023年1月16日上午8时许,魏黎的骨灰安葬在北京大兴的一块墓地里。

在魏黎心爱的丈夫董大军去世32年后,她终于无牵无挂地去与我的好大哥董大军在大兴团聚了!

在结束此文的时候,我忽然发问,我这辈子笔下为什么要写共和国的这两位名人——魏扬和魏黎父女。借用著名诗人的金句作答:"有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。"魏扬、魏黎父女属于后者。

央视一套八套黄金档播出电视连续剧《鹰击长空》(魏黎编剧)

(作者:徐生,系湖北黄冈人,职业军人,军旅作家。先任职于空军运输航空兵某团机械师,师政治部宣传科干事,后在武汉军区空军政治部宣传部、广州军区空军政治部宣传处、军委空军政治部宣传部任干事、科长、处长等职。20世纪80年代末调入解放军报社,历任编辑,组长,政治工作宣传部副主任、代主任,记者部主任,高级记者,大校军衔,专业技术4级。长期组织和担负党和国家以及军队重大政治、军事活动采访任务,组织参加一系列全国和军队重大典型报道。荣立二等功1次,三等功10次。著有报告文学作品集《高歌在九天》《独腿飞天人》《飞之魂》《生命之光》《雪莲花颂——空军雷达学院毕业学员戍边纪实》《甘巴拉凯歌——世界海拔最高人控雷达站》《神仙湾壮歌——世界海拔最高哨所》《中越边境大扫雷》《松嫩壮歌——’98东北三江抗洪实录》《惊天动地战汶川》《三军挥师玉树》《中国大阅兵》等多部。新闻作品获中国新闻奖特等奖、一等奖、二等奖,《今日铁军还姓“铁”》等作品和专栏被中国新闻年鉴收藏。获中共中央宣传部等五部委授予的“全国优秀新闻工作者”荣誉称号。朗诵:邸为为,网名浅秋,河北省辛集市人民教师。喜欢朗诵、摄影、旅游。在美美的风景,优美的文字中寻找着生活中的那份美好。)

责任编辑:白雪