春节前,亲家翁送我一本《丹心集——易鹏百年诞辰诗文选》,读后,我对亲家翁的父亲有了更深的了解,敬仰之心油然而生。

《丹心集——易鹏诗文选》最早于1998年出版发行,封面是原国务院副总理邹家华题写的书名,扉页是原中共中央政治局常委宋平的题词,其后是刘西尧写的序和栗栖写的序诗,尾页是漆林写的后记。2018年,为纪念易鹏诞辰100周年,团风县党史地方志办公室,在此书的基础上,又增补了一些回忆文章和纪念文章,并请丁凤英撰写再版序言,出版发行了《丹心集——易鹏百年诞辰诗文选》。该书从“鏖战大别山”“人物回忆录”“奋战在荆楚”“诗词选辑”“永远的怀念”五个方面,详尽地反映了易鹏半个多世纪的革命生涯,是一部爱国主义教育的好教材,也是一份不可多得的红色文化历史资料。

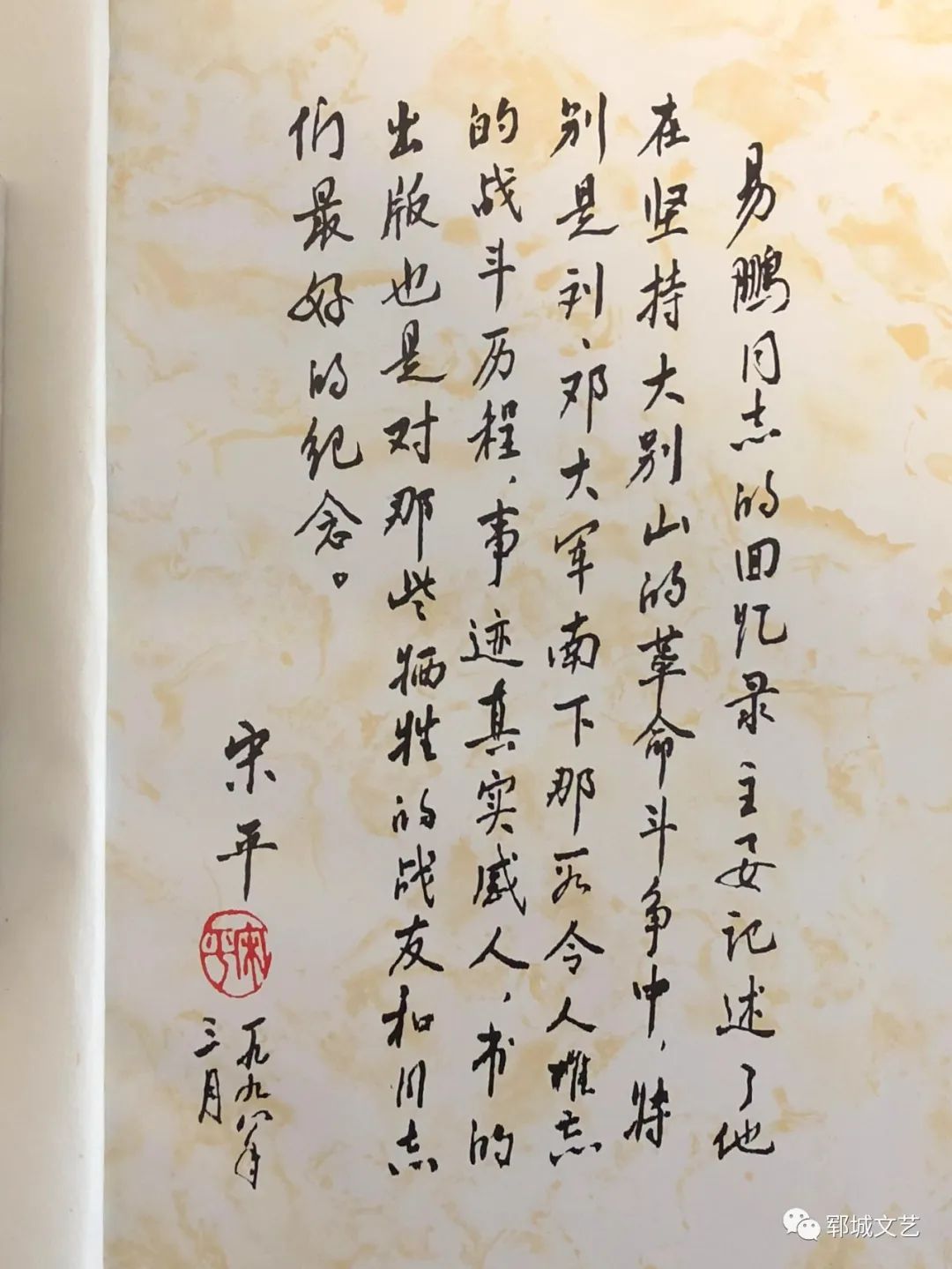

宋平为《丹心集——易鹏诗文选》题词

1918年9月4日,易鹏出生于湖北省黄冈县溢流河乡杨庙村。黄冈是具有悠久历史和厚重文化的风水宝地,是闻名全国的老革命根据地。活字印刷术发明者毕昇、药圣李时珍均诞生于此。从大革命时期起,这里先后走出了董必武、陈潭秋、李先念、张浩等一批革命家、政治家、元帅和将军。中共一大代表十三人中,这一地区就有三位。

易鹏原名孙恒久,三岁丧母,上有七个哥哥一个姐姐,他最小,家人叫他老九。1928年10岁时,入柏树湾孙家埫子一所私塾接受启蒙教育,1934年入上巴河平陆小学就读,1935年考入黄冈但店小学,1936年在黄冈宋家坳补习,是年考入黄州第六中学(即后来的黄冈中学),此时,他的家庭由一个大家分成七个小家,他和父亲、七哥组成一个小家,生活非常困难。在黄州六中读书期间,他无钱在校住读,只能和几个同学一起住在校外,每月靠他的父亲或哥哥肩挑重担,从杨庙村步行百里到黄州为他送米。在此期间,他阅读了许多进步书籍,开始寻求革命真理。1938年初,他在柏树湾认识了共产党员林汉飞。不久,林汉飞又介绍他去黄州考棚街认识了黄冈中心县委书记刘西尧。从那时起,他就开始接受党组织的教育,学习革命理论,参加抗日救亡运动,并向党组织提交了入党申请书。同年3月,经刘西尧、陈景文夫妇介绍,他加入了中国共产党,从此走上革命道路。

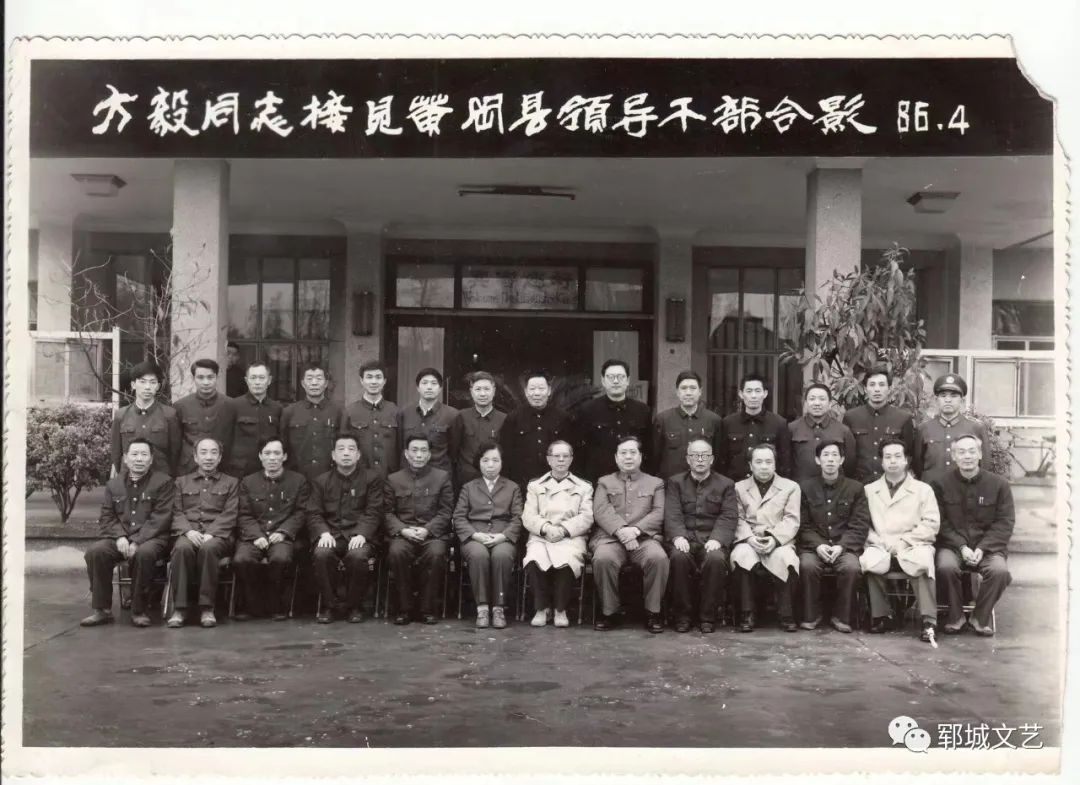

黄冈留影

解放初期,易鹏与赵辛初等在黄冈地委大院门口合影(后排从右至左第一位是易鹏,第二位是刘敏,第三位是赵辛初,前排右一是田裕如,第二位是季洁)

抗日战争时期,易鹏毅然投笔从戎,投入到地方党组织和抗日武装的创建与发展工作中。1938年夏,在方毅、刘西尧直接领导下,他与张体学、文祥、漆少川等人,秘密组建游击队,利用夜间进行军事训练。同年10月,正式打出鄂东抗日游击挺进队的旗号(后改为五大队),在黄冈地区开展游击战争。1939年春,他奉命去鄂豫皖区党委所在地安徽立煌(今金寨)白水河学习,后又到河南竹沟党校学习半年。1939年秋,国民党顽固派军队挑起反共摩擦,制造了围攻五大队的“夏家山事件”。易鹏与文祥、漆少川率五大队三营一部突出重围后,在与上级党组织和五大队主力失去联系的情况下,审时度势,创造性地作出了将工作重心由山区老根据地向日伪控制区转移的战略决策,以王家坊一带为立足点,深入日伪占领的涨渡湖区和沿江地带宣传党的抗日方针和政策,大力发展抗日武装,成功开辟了我党在武汉外围的第一个敌后抗日游击根据地,为夺取中原敌后抗战的全面胜利发挥了重要作用。1940年,易鹏随新建的鄂东独立团东进,开辟鄂皖边抗日游击根据地。在国民党顽军“三月围剿”中,他和陈景文以及一批伤病员隐蔽在蕲春仙人台的山洞里坚持斗争。刘西尧在回忆录《攀峰与穿雾》中记述这段历史时说:“顽军搜山时,易鹏出去了解情况,不巧正与顽军相遇,易鹏跳岩脱险,划破了嘴唇,留下终身疤痕。由于易鹏引走了顽军,隐蔽在那一带的同志才幸免于难。”

解放战争时期,易鹏先后担任黄冈中心县委书记、蕲黄广中心县委书记、鄂豫边区五地委副书记等职,为中国人民的解放事业和新中国的建立,作出了自己的贡献。

1946年6月26日,国民党反动当局向中原解放区发起进攻,悍然挑起了全面内战。易鹏随中原军区鄂东独立第二旅顺利完成牵制敌军、掩护中原军区主力部队突围的任务后,继续坚持大别山游击战争。7月18日,正当独二旅在安徽岳西冶溪河集结、准备按计划进入苏皖解放区时,中央来电命令独二旅停止东进,留在鄂皖边坚持游击战争,继续牵制敌军。12月中旬,经过几个月频繁激烈的战斗,独二旅损失严重,主要领导同志奉命转移。在此严峻时刻,易鹏临危受命,出任蕲黄广中心县委书记,挑起了领导鄂皖边地区游击战争的重担。他率领地方党组织和游击武装,紧紧依靠当地人民群众,采取分散隐蔽的游击方式,灵活机动地同国民党反动派展开了英勇顽强的斗争。在他的领导下,鄂皖边地区的游击武装发展到500余人,并开辟了大片稳定的活动区域,保存和发展了一批地方干部,使鄂皖边地区的革命红旗始终巍然屹立,成为大别山地区最坚实的游击根据地,为刘邓大军挺进中原实施战略反攻创造了有利条件,为重建鄂皖边解放区打下了坚实的基础。

1947年秋,刘邓大军千里挺进大别山,揭开了人民解放军战略大反攻的序幕。10月的一天,易鹏得知刘邓大军南下后,高兴万分,立即带领部队从广济赶到黄梅,同六纵十八旅旅长肖永银、政委李震胜利会师。10月25日,刘伯承、邓小平在蕲春张家塝范家湾亲切接见了易鹏。邓小平向易鹏询问了他们在鄂皖边坚持斗争的情况,易鹏一一作了汇报。刘伯承问易鹏:“你们有多少人?”易鹏回答说:“我们在大军来之前只有300多人,现在发展到四五百人了。”接着,刘伯承走向挂着地图的墙边,向易鹏详细询问了蕲南地区的地形,说大军要在这一带割掉国民党“万把多人的尾巴”,问他:“打仗的伤员有没有办法安排?”易鹏坚定地答道:“我们保证安排好!”刘伯承又问:“担架呢?”易鹏满怀信心地说:“我们去组织筹办。”这时,邓小平走了过来,亲切地说:“好!易鹏同志,你今晚不要走,就住在这里,明天我们一起行军。”易鹏离开时,邓小平又对领易鹏去住处休息的同志说:“他们坚持大别山斗争,十分辛苦。你去安排一下,要搞点好的饭菜。”次日上午,易鹏随刘邓大军行军到胡家凉亭。下午,邓小平在云林宫司令部再次召见易鹏,说高山铺战斗打响了,叫他赶快回去动员群众上前线抬伤员,帮助部队运送武器弹药。易鹏随即赶回中心县委,组织蕲北、蕲南、广济3个地区2000多民夫带着担架赶赴高山铺前线,听候调用。大军打到哪里,民夫和担架就跟到哪里。同时,配合大军后勤人员在刘公河、莲花庵、白水畈、张德斌冲等地设立临时战地医院、伤员接待站和临时后方医院,使所有伤员都得到了及时转运和治疗。此次战役取得了歼敌1.26万余人的重大胜利。战后,11月1日夜,邓小平以中原局书记的身份,在云林宫司令部召开鄂皖边地方工作安排部署会议。会上,邓小平首先说,中共鄂豫区党委、行政公署和军区已经成立,接着宣布了第五地委、专署和军分区班子的组成:由刘仰峤任地委书记,易鹏任副书记;赵辛初任行署专员,胡广恩任副专员;张国传任军分区司令员,刘仰峤兼任政委,黄宏伸任副司令员。会后,易鹏激情满怀地走出云林宫,迎着黎明的曙光,踏上了新的征程。

1953年中秋节,黄冈地委书记姜一、专员易鹏与老红军漆先庭、林友先等合影(后排从左至右:易鹏、姜一、林友先、田淑明、陈尚德;前排从左至右:林继红、漆先庭、漆林、邱国卿)

1948年2月,刘邓大军主力转移至黄淮地区展开运动战。国民党随即组织20多个整编旅对大别山解放区进行“清剿”。由于敌我力量悬殊,一些地方又机械地执行上级“县不离县,区不离区,就地坚持”的指示精神,致使力量分散,机动回旋余地小,整个大别山地区一度面临着极端艰难的处境。2月下旬,国民党军队3000余人分两路合击英山县委驻地毛家坳,县委书记谭扶平在转移途中壮烈牺牲。在其后几天里,10余名区级干部惨遭杀害,英山县各区干队基本被打散。为应对困局,时任鄂豫五地委副书记的易鹏再次临危受命,亲赴英山兼任县委书记。根据英山的斗争形势,他果断地决定停止执行“县不离县,区不离区,就地坚持”的方针,将全县干部和武装力量400余人集中起来开展游击斗争,很快扭转了被动局面。此后,鄂豫五地委在总结英山县反“扫荡”经验的基础上,确定了“集中力量,统一指挥,形成拳头,打大圈子,变被动为主动,尽快打开局面”的斗争方针,逐渐取得了鄂皖边地区战局的主动权。

就在易鹏坚持鄂皖边游击战争期间,他的前妻林荷先为革命献出了年轻的生命,他的长女林继红也被国民党反动派抓进监狱,受尽折磨。

林荷先1936年参加红军,同年加入共产党。1938年春,她先后担任鄂东特委副书记方毅、黄冈中心县委书记刘西尧的秘密交通员。在抗日战争和解放战争时期,她先后担任黄冈县淋山河区委书记、麻城县福田河区委书记、冈麻边区区委书记,为革命事业做出了杰出贡献。1946年6月,她在中原突围中负伤,仍坚持敌后开展地下隐蔽斗争,1947年10月终因伤势过重不幸牺牲,年仅24岁。

林继红生于1943年,出生三天就由外祖母和姨妈抚养。她的童年是在战火纷飞的年代度过的。由于父母一直在前线作战,根本无法见面,她和表弟漆林一起成长,如同一母所生的亲姐弟。外祖母带着她和漆林东躲西藏,历尽磨难。1948年3月,由于叛徒告密,年仅5岁的林继红和4岁的漆林被国民党反动派抓到新洲监狱关押,受到百般折磨。她的姨父漆先庭和姨妈林友先都是老红军。敌人企图以她和漆林为人质,扬言要用其姨父和姨妈来交换。半年后,经党组织营救,她和漆林才得以出狱。

1995年易鹏和刘西尧(右)合影

新中国成立后,易鹏先后担任黄冈专署专员、五三农场场长、湖北省人民政府副秘书长、湖北省高级人民法院院长、湖北省科委主任、中共湖北省顾问委员会常委等职。无论在哪个工作岗位上,他始终把人民群众的疾苦放在心头,始终坚持一切从人民群众的根本利益出发,竭尽全力为人民群众排忧解难,作出了显著成绩。在担任黄冈地委书记处书记期间,为造福浠河两岸人民,他组织指挥了白莲河水利电力工程建设,从而使浠河两岸的生态环境大为改善,一举结束了“十年九旱”、“赤坦如焚,饿殍载道”的历史。在主持省科委工作期间,他大力推进科技工作面向群众、面向基层、面向生产的“三面向”活动,将科技攻关的重点放在与人民群众生活密切相关的土壤改良、品种改良、疾病防治等领域,使湖北的农业科技改革与推广事业以及农村疾病防治等工作取得了长足进展。离开领导岗位后,他仍以极高的热忱关心革命老区的建设和贫困地区老百姓的生活,抓住一切机会建言建策,并不辞辛劳,为革命老区修桥、修路、建设学校等项目四处奔走、上下呼吁,寻求各方的帮助和支持,为老区的建设和发展奉献了最后的光和热。

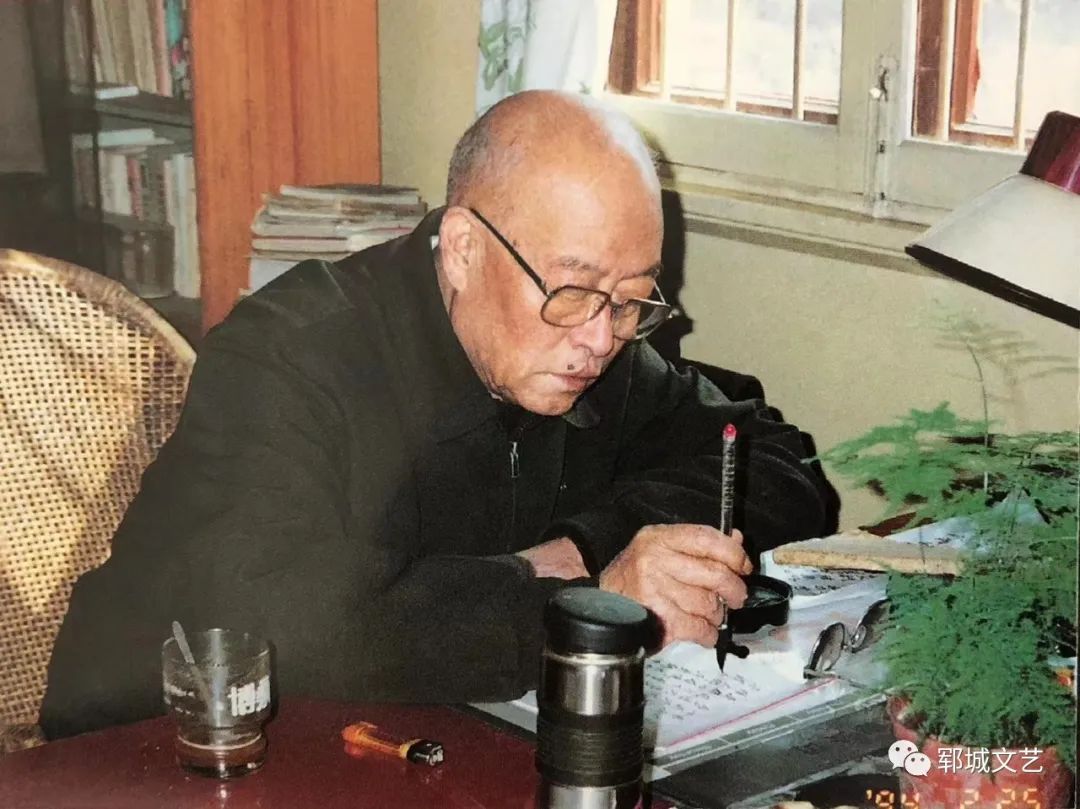

晚年,易鹏以诗明志,以文遣怀,为后人留下了一笔宝贵的精神财富。对此,刘西尧和栗栖在序言和序诗中都作了记述,称他“忆其历程,怀其战友,或叙以成文,或吟以为诗,”“讴中华之社会主义,歌华夏之改革开放,恨北天之风云,悲东欧之巨变。其志弥坚,其心益壮,诚乃一真正高尚的人,纯粹的人,忠心为共产主义奋斗终生的人!”

易鹏晚年坚持学习和写作

1997年7月27日,易鹏因病医治无效在武汉去世。为了缅怀革命前辈、传承红色精神,团风县委县政府在黄冈革命烈士陵园为张体学、漆先庭、文祥、漆少川、易鹏等老前辈修建了墓地,供后人瞻仰。易鹏的墓地背山面水,墓墙中间刻有漆林的挽联“临危受命坚持鄂东游击战争英勇奋战功勋卓著,宁静致远造福荆楚建设大业殚精竭虑浩气长存”,挽联两边刻有易鹏和妻子的生平,以及刘西尧和栗栖写的两首七律。这两首七律,一首是在易鹏生前写的,一首是在易鹏去世后写的,都对易鹏的革命生涯作了精辟的概述。兹抄录如下:

赠易鹏

刘西尧

十载寒窗赴战场,

大江东去步豪强。

坚持皖鄂留鸿爪,

汗洒浠罗开巨塘。

正直秉公法治稳,

辛勤创业技科扬。

老来常乐助人事,

伏枥不忘兴楚乡。

悼易鹏

栗栖

英雄一世默无闻,

大别红旗更识君。

八载驱胡坚守土,

中原逐鹿建殊勋。

三台曾列悬明镜,

六科埋头甘后勤。

赤胆忠心昭日月,

唯留遗恨北天云。

《丹心集——易鹏百年诞辰诗文选》是一部浓缩的大别山革命斗争史,正如宋平题词所言:“易鹏同志的回忆录主要记述了他在坚持大别山的革命斗争中,特别是刘邓大军南下那段令人难忘的战斗历程,事迹真实感人,书的出版也是对那些牺牲的战友和同志们最好的纪念。”让我们继承和发扬易鹏等老前辈革命必胜的坚定信念、不畏艰险的顽强意志、求真务实的担当精神、一心为民的深厚情怀,共同为实现新时代党的历史使命而踔厉前行,不懈奋斗!

(作者:侯昌杰,癸卯正月于金陵建邺)

责任编辑:白雪