武汉,华中重镇,历史名城。18岁那年,我从皖北界首的小城出发,踏上这片热土,从军、工作、生活,一晃便是半个世纪。她,早已不是地图上的一个地名,而是刻进我生命里的第二故乡。

一、军旅生涯:英雄部队里的青春烙印

1974年底,临近高中毕业,刚满18岁的我,穿上军装来到孝感黄陂(原孝感专区黄陂县,现武汉市黄陂区),成为空降兵某部的一名新兵一一我们都习惯称自己是1975年兵。

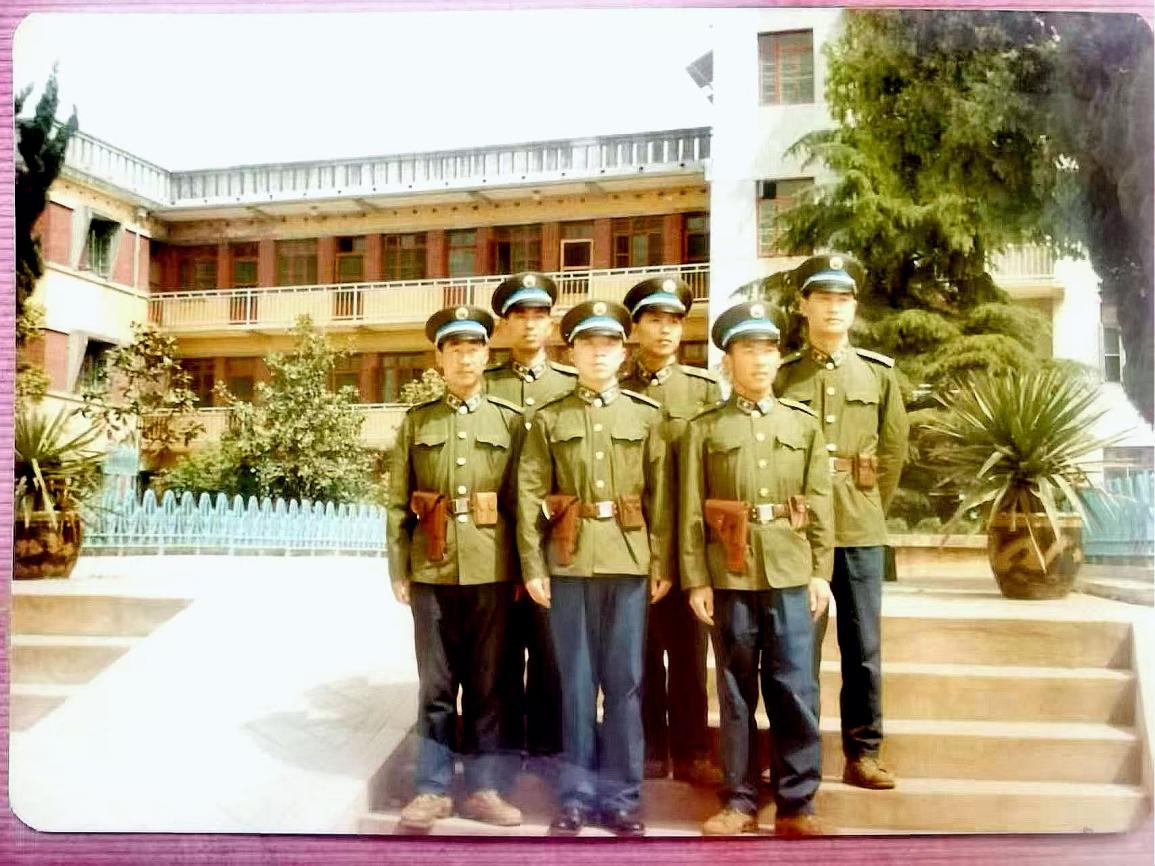

1988年:恢复军衔制时,作者在部队时的留影。

初入军营时,只知当兵当的是空降兵,直到新兵连的入伍教育、队列训练、跳伞训练展开,才慢慢读懂这支部队的分量:它是15军,一支从红军时期走来、在抗日烽火中成长、于解放战争中建功的英雄部队。1951年,15军主动请缨赴朝作战,三年间歼敌7.2万余人,黄继光、邱少云、孙占元、柴云振、崔建国等一大批战斗英雄的名字刻进共和国史册;上甘岭战役里,这支部队用血肉之躯打出了国威军威。1961年,15军由陆军序列改建为空降兵某军,我所在的师从朝鲜回国后先驻防河南,于1958年移驻湖北。

1984年:政治部干部科的战友们在师办公大楼前留影(前排中为作者)。

15年军旅,不算长也不算短。我在跳伞训练中磨破过手心,在拉练路上扛过战友的背包,在全副武装越野训练中拉伤过腿。基层连队、信阳陆军学院、师政治部军政治部,我在那里度过了那段激情燃烧的岁月,也曾因表现突出在部队荣立过5次三等功,军旅生涯,受益一生,终生难忘。1989年转业时,我选择留在了武汉——这片留下青春与热血的土地,成了我扎根的新家园。

二、转业江城:城建园林里的奋斗时光

由于有着从事部队政治工作的经历,转业时我被组织分配到武汉市委城建工委,此后35年,从市城建委到市园林局,直到退休,我成了武汉城市建设和城市发展的“见证者”与“参与者”。

收获一:那些“最可爱的城建人”

1995年:工委组织部的同志们在城建战线纪念建党74周年大会上的留影(后排左三为作者)。

1996年:作者在城建系统县处级干部培训班讲课。

那时的市城建委是“大建委体制”,市委城建工委和市城建委,两块牌子,一套人马,归口26个局级单位(代管5家在汉央企党建),10多万建设大军里,党员就有1.1万多名。那时,我常跟着领导和同事跑一线,见得最多的,是市政工人冒雨抢修管道,环卫工人凌晨清扫街道,公交司机握着方向盘穿梭三镇,重点工程工地上,工人们抢工期、战酷暑,从不喊苦。他们像部队里的战友一样,用敬业与奉献,让城市慢慢变美、变方便——他们是城建系统“最可爱的人”。

收获二:那些改变武汉的“大动作”

大智路汉口火车站。

汉口新火车站。

武汉南湖老机场。

武汉天河国际机场。

武汉长江二桥。

上世纪80年代末到90年代初,是武汉城建大发展的“起步期。汉口新火车站、天河国际机场、长江二桥相继动工,当时这几大重点工程建设资金非常紧张,城建系统开拓创新,先后引进了6个国家的政府贷款、世行贷款和外商投资达上百亿元,解决了资金短缺的大难题。如今再看,这些决策多有远见:长江二桥长江大桥贯通打通了武汉二环线,天河机场发展成了中部地区最大的国际机场,新汉口火车站建成后,老京汉铁路汉口段建成了武汉首条城市轻轨(现地铁1号线),开了武汉地铁时代的先河。

2005年植树节:市园林局领导班子同市领导陈训秋、涂勇、杨向玲等参加马鞍山森林公园植树活动的留影(左三为作者)。

1997年初我到园林局时,正赶上武汉推进“国家园林城市”创建;2002年,市政府又提出“绿色武汉·城在林中”的行动计划,让园林绿化事业再上一个大台阶。2006年,武汉拿下“国家园林城市”称号;2023年,又成功创建“国家生态园林城市”——看着东湖绿道延伸,汉口江滩绿色长廊,城区的40个湖泊变成了40个湖泊公园,街头小游园遍布三镇,城建人园林人用实际行动践行了习近平总书记提出的"绿水青山就是金山银山"的发展理念,为加快建设美丽武汉提供了有力支撑。

收获三:从“荒凉片区”到“繁华新城”

2007年:作者在市建委与市园林局《中华奇石馆》交接座谈会上。

城建系统的老同志们常说:“武汉城建起步腾飞,是从80年代末90年初开始的。”这话一点不假。90年代中期,汉口的后湖、武昌的南湖、汉阳的墨水湖等还是一片湖泊草地,如今早已高楼林立、商圈繁华。东湖高新区、武汉经开区从“一片空地”到“产业高地”,常青花园从“安居工程”到“成熟社区”——35年里,我看着武汉一点点“长大”,心里满是兴奋。

三、品味武汉:藏在烟火里的独特魅力

50年的日子,让我摸清了武汉的“脾气”,也爱上了它的“味道”。

舌尖上的武汉

热干面是刻进日常的味觉记忆——筋道的面条拌上芝麻酱,撒点萝卜干、葱花,一口下去满是香;豆皮外酥里嫩,糯米裹着肉丁,咬开全是满足;还有糊汤粉配油条、排骨藕汤的醇厚、小桃园鸡汤的鲜……连我在北京出生的小孙女,每年寒暑假都闹着回武汉:“爷爷奶奶家的小吃,可比北京多的多!”

骨子里的文化

武汉的文化,藏在老地方里。汉口近郊的黄陂盘龙城遗址把武汉建城史推到3500年前;黄鹤楼承载着“故人西辞黄鹤楼”的诗意;辛亥革命博物馆、八七会议会址,记录着“敢为人先”的革命精神。武大的樱花、华科的梧桐,90所高校,让这座城市有了137万在校大学生,给武汉添了浓浓的书香气。

眼底里的风光

武汉的自然风光,让我倍感骄傲与自豪。长江奔涌,汉水蜿蜒,两江在这里交汇,自然勾画出汉口、武昌、汉阳三镇隔水相望的格局,让武汉既有江的壮阔,又有镇的烟火,每一眼都是自然与城市的的温柔对话。东湖,是中国最大的城中湖,湖水碧波荡漾,湖岸绿树成荫,晴时波光跃金,雨时烟水朦胧,不管啥时候来,都能撞见湖与城挨着的那份清净与自然之美,逛一次就忘不了。木兰山与木兰天池,像是武汉近郊藏着的清幽画轴,登几步山,看水依山转,山借水活,满眼的绿脆生生的,走累了歇脚时,连空气都飘着清爽,让人舍不得挪脚。还有武汉北郊的云雾山、龙王尖,东南郊的龙泉山,长江中心的天兴洲、汉水汇入长江口的南岸嘴及紧临华中科大的九峰山国家森林公园等自然风光,都美不胜收。武汉的美,是自然与城市的温柔相处。

四、城市变迁:我见证的“武汉速度”

35年的城建生涯,我看到了武汉的规划蓝图一步一步在实现,武汉的变化,是看得见、摸得着的:

- 城市变大了:1990年,武汉三镇建成区面积189.3平方公里;2024年,已达973.8平方公里,“大江大湖大武汉”名副其实。现在武汉200米以上的摩天大楼数量居全国第三,仅次于深圳和香港,其中的武汉绿地中心大楼高475米,拥有华中第一高楼之称。

- 交通变快了:武汉的五环、四环、三环、二环、内环线都已建成通车,正在建设当中的六环线全长360公里,旨在打造武汉都市圈一小时圈,六环线的建设,对于巩固武汉作为中部地区综合交通枢纽中心城市的地位意义重大。从1957年万里长江一桥起步,继上世纪90年代长江二桥建成通车,截至目前,武汉已建成11座长江大桥,除了正在建设中的双柳长江大桥和汉南长江大桥外,还将规划建设白沙洲公铁长江二桥、军山公铁长江二桥、光谷长江大桥、堤角长江大桥。这就告诉人们,武汉将会有拥有17座长江大桥,成了名符其实的“中国桥都”。地铁从2004年1号线开通,到现在12条线路、518公里运营里程,成了市民出行首选;4座高铁站已投用,未来将有8座,天河机场成了中部地区核心枢纽机场。

- 经济变强了:武汉的经济也在不断发展壮大。过去,武汉的"武"字头企业在全国很有地位,像武钢、武重、武船、武锅、武柴等大型国企为武汉的发展作出过巨大贡献。从“武”字头国企支撑,到如今东湖高新区、武汉经开区领跑,2024年武汉的GDP达2.1万亿元,稳居全国GDP十强城市前十。

- 环境变美了:武汉市域范围166个湖泊里,2024年85%的水质优于Ⅳ类;2024年武汉空气质量优良天数285天,蓝天白云成了常态——曾经的臭水沟不见了,湖泊变清了,武汉成了“宜居之城”。

50年,从18岁的新兵到年近古稀的老人,我的青春、奋斗、家人都留在了武汉。她,早已不是“第二故乡”,而是我真正的“家”了。

今后的日子,我还会坐在东湖边晒晒太阳,到街头吃一碗热干面,看着武汉继续“每天不一样”。武汉,我的第二故乡,我永远为你骄傲,永远爱你。

作者简介:孙明华,男,武汉市园林林业局退休干部。原籍安徽界首,1956年7月出生,1974年12月参军,1976年5月入党。1989年12月转业武汉市委城建工委工作,1997年1月调市园林局工作。

值班编辑:白雪、显洋

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久