“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》网开设“我的延安情”专栏,旨在通过您讲述亲身经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。欢迎来稿!——编者

(投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com)

“月亮在白莲花般的云朵里穿行,晚风吹来一阵阵快乐的歌声,我们坐在高高的谷堆旁边,听妈妈讲那过去的事情,我们坐在高高的谷堆旁边,听妈妈讲那过去的事情……”

这是我小时候经常唱起的一首歌,也是我小时候经常坐在葡萄藤下,听妈妈讲那过去的故事。现在想起来,还是那样的亲切和历历在目。妈妈讲的故事总是那样的动听、那样的真实、那样的百听不厌,我们总让她再讲一遍!再讲一遍!

我是被猫妈妈看着长大的

1944年底,毛主席有一个大手笔,为了把我党在华北、华中、华南的各抗日根据地连成一片,组织了一支南下支队的部队,从延安向广东征战,打算和广东的东江纵队连接上。南下支队的司令员是王震、政委是王首道、父亲刘型任南下支队政治部主任。1944年11月1日,毛主席、朱总司令在延安的飞机场检阅了这支部队,不久后,南下支队就奔赴前线去战斗了。那年,当父亲出发时,我还没有出生。

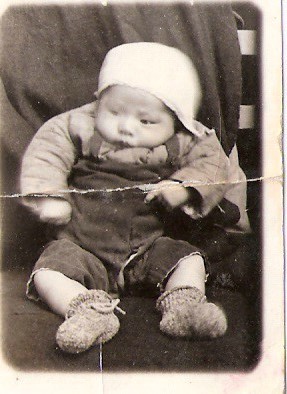

1945年5月,刘松柏出生82天

我是1945年3月8日出生在延安,那时我妈妈程宜萍正在延安党校二部学习,我急匆匆地来到这个世界,妈妈没有来得及到延安的中央医院去生孩子,我就生在了延安党校二部她的宿舍里。

是妈妈的党校二部的同学朱琏阿姨给接生的。朱琏阿姨是一位妇产科医生,1935年入党,是河北省石家庄市第一位女党员。1936年她创办了“朱琏诊所”,这是石家庄市委秘密机关和联络点,以此为掩护,积极开展抗日救国运动。解放后,她曾任卫生部妇幼卫生司副司长。妈妈说:因为我生在了妈妈的宿舍里,朱琏阿姨接生时,没有什么帮手,我生下来后,朱琏阿姨累得都晕到了。

在延安在陕甘宁边区,那时解放区很困难,特别是延安的卫生条件比较差,老鼠较多,经常有老鼠咬了小孩的鼻子和耳朵。八路军想了许多办法:有的堵老鼠洞,有的把小床吊起来。

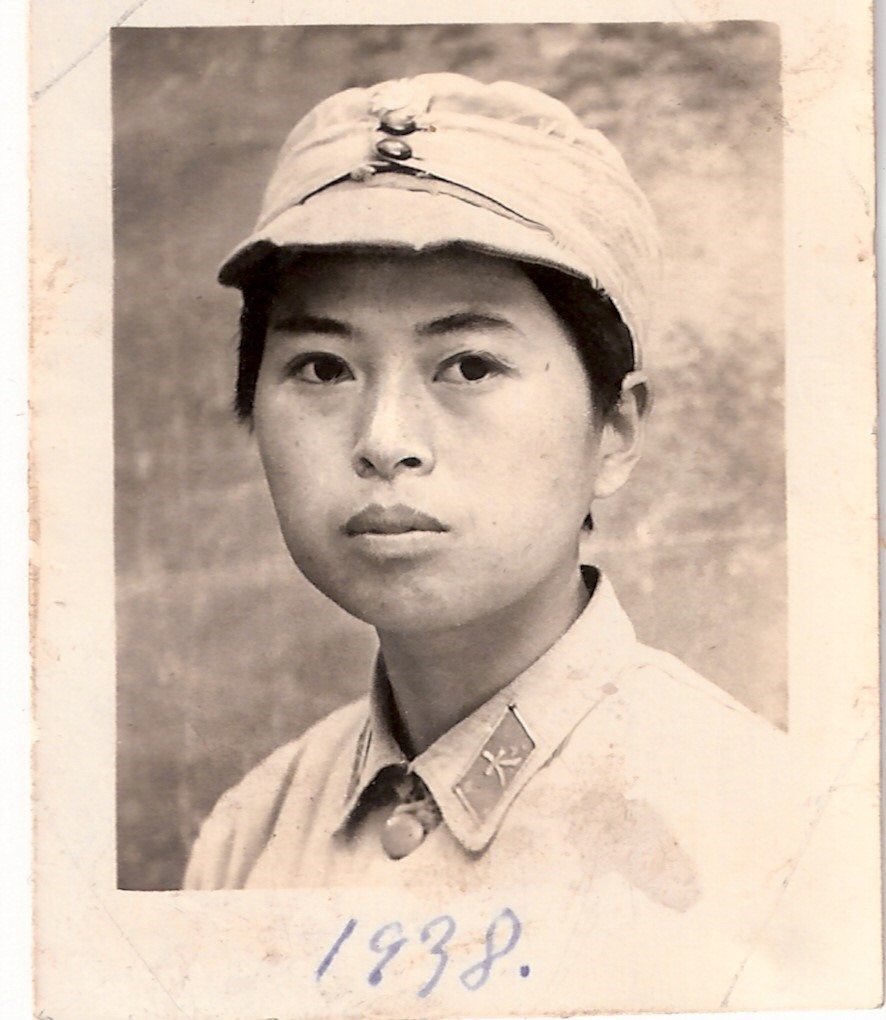

1938年程宜萍在延安抗大

我妈妈下班回来,看见我的嘴也被老鼠咬了一下,她很心疼。怎么办?她想了一个办法,找了一只小猫看着我。她把小猫拴在小床腿上,绳子不要太长,小猫跳不到小床上去,老鼠也不敢来了。有小猫代替妈妈看护我,妈妈又可以安心地到党校二部去学习了。

我1岁多以前,就是被猫妈妈看着长大的。

上小学时,妈妈给我讲我小时候真实的故事,我感到又新奇、又好玩,很有意思。常常被妈妈为革命工作忘我的革命精神所感动!

妈妈经常给我们讲勤俭节约、艰苦奋斗的事情,并且一直是这样身体力行的,我们也养成了这样的好习惯。我从小总是捡哥哥、姐姐带补丁的剩衣服穿,无论男式、女式的,我穿着都非常高兴。甚至我的小孩,上小学时也是穿带补丁的衣服去上学,那时,生活改善了,许多家庭都不给孩子穿带补丁的衣服了。班主任老师说:一看你们家孩子的穿戴,就知道你们家是老革命的家庭!

我上高中时,每逢寒、暑假,经常要用缝纫机给在西安军事电讯工程学院的哥哥补军装。哥哥也是这样的节俭,能穿旧军装,就不领或少领新军装,为学院和国家节省开支。哥哥学雷锋做好人好事,被军校评为“学习雷锋的标兵”。

马背摇篮

1946年冬,我一岁多,胡宗南进攻延安,我们党的政策是:要暂时放弃延安,以后再打回来。为了前线将士的孩子和烈士子弟,在朱德总司令、康克清妈妈指导下,1945年6月1日,建立了延安第二保育院。八路军政治部组织部长胡耀邦亲自点名调机枪营的营长(团级)张枳昌来延安第二保育院当院长,因为他有战斗经验。临要撤退时,康妈妈到保育院做了动员,她说:“3天后,我们要撤离延安,保育院的宗旨是:一切为了党、一切为了战争、一切为了孩子,在行军中,大人在孩子要在,大人不在孩子也要在!大家能做到吗?”保育院的叔叔、阿姨都大声回答:“能!”

我们的部队出发了,当时我妈妈在延安第二保育院任院部支部书记,我和姐姐随保育院撤退。队伍走到山西汾河敌我双方的拉锯区时,359旅的战士们临时打下这个据点,在汾河的薄冰上用树棍搭起了二尺多宽的临时桥,在一个伸手不见五指的深夜,保护着五个后勤单位悄悄地过封锁线(延安中央疗养所、晋绥解放区民工运输大队、延安中央托儿所、中央党校三部妈妈队、延安第二保育院及零星过封锁线的同志)。

延安第二保育院是最后一个过封锁线的,不远处就是敌人的碉堡。过封锁线的纪律是:大家都要静悄悄的,不能喧哗。延安第二保育院带了将近150个孩子过封锁线,最小的就像我是1岁多,大一点的像我的爱人梁汉平4、5岁。100多个孩子,不哭不闹太难做到了呀!然而当时,延安保育院的孩子们经过了战争的洗礼、经过叔叔、阿姨的教育都像小八路一样,特别遵守纪律,没有人喧哗和哭闹。

张院长把大队人马分成了小队,当时,母亲负责着公家的6个孩子和保育院的两个文件箱、公家的6个孩子里包括我和姐姐2人,这个小队有1个保育员、2个饲养员、3个警卫员。母亲分配好队形,把强壮的大骡子分配给别的孩子用,走在前面;给我和姐姐分配了个小儿骡子,骡子背上,放着一个垛子,一边垛子里是我姐姐,一边垛子里是我,走在中间;她骑着大马,一边放1 个文件箱,上面放上马褡子,走在最后压阵。

由于天黑,儿骡子掉了队,延安第二保育院最后一个过桥,临时桥已经快坏了,路不好走。儿骡子太小,走路打幌,在过桥时,一脚踩到了冰上,滑倒了,它双腿一跪,结果把我和姐姐连垛子都摔到冰河里去了。这时行军队伍已拉开了距离,母亲已经走到了我们的前面去了,那时没有手机,只能一个人对一个人悄悄地说:“传上去,程宜萍的两个孩子都掉河里淹死了。”当听到了从队伍后面悄悄传来了自己的两个孩子同时都掉到冰河里的消息时,母亲已经过了同蒲铁路5公里了。她感到天打五雷轰,差一点从马背上栽下来,眼泪刷地涌了出来,哪一个母亲不爱自己的孩子!怎么办?真想立刻返回去救自己的孩子,但她知道:现在每一个人都有自己的岗位,自己的孩子将来也是党的人,但公家的一堆文件箱和4个孩子更重要,他们的父母都在前方打仗呀!这一对文件箱中放着所有干部、战士的档案和将近150名孩子的档案,八路军战士们将来打赢了仗,要凭着这两箱档案找到自己的孩子呀!必须坚守自己的岗位!她流着热泪,毅然决然地向前走去。

在八路军救助我们的过程中,后面又悄悄传诵着:“传上去,程宜萍的大孩子救活了,小孩子淹死了。”行军途中,母亲备受煎熬。有的阿姨回忆说:回头看程宜萍时,天黑,看不清脸,但是能看见脸上,两行热泪在月亮的照耀下闪光。

1946年在延安第二保育院行军路上,程宜萍保护的一对文件箱,现放在北京六一幼儿院的院史展览中(北京六一幼儿院是原来的延安第二保育院)

在我们旁边的359旅18岁小战士全超,不顾一切地跳下河去抢救,第一次救出我姐姐,第二次捞上来一个行李,第三次才把我救上来,当时我已没气了。他把我控干了水,嘴对嘴地进行人工呼吸,才把我救活。然后把我们送到老乡家里的热炕上取暖。

第二天,在天亮前当部队要放弃这一拉锯区,最后在村子里再搜索一遍,在老乡家里发现我和姐姐,还有大人陪着。还没等大人说话,我姐姐抢着说:“我爸爸是刘型,我是小八路。”359旅的付志华叔叔让战士用大衣裹着我们,背在背上边打仗,边行军,打了20多天仗,才把我们送到陈赓将军的太岳军区的韩洪镇。

陈赓通知延安第二保育院,让母亲到韩洪镇等待着我们。当母亲看到两个民工抬来一个担架时,心里非常忐忑。她不敢掀开盖在孩子身上的被子,生怕一边孩子是活的,一边孩子是死的。当发现我们姐妹两人都活着时,她非常高兴。我掉到冰河里,估计是呛出了肺炎,那时,没有医、没有药,在部队背着我们战斗的20多天中,我一直发高烧不退。送到我母亲跟前时,我已经是奄奄一息了。

部队里有个卫生员,跟母亲商量:我们只能是死马当做活马医了!母亲同意了。卫生员手上有1片阿司匹林,他说:这是大人的药量,给1岁多孩子吃下去,如果体温立刻降下去,孩子必死无疑;如果体温一点一点降下去,孩子还能活。母亲给我吃了药,看了我三天三夜。3天以后,我出了一身疹子,体温逐渐降了下去。我的生命是母亲细心照料的结果,我的生命是党给的、是八路军给的!

在太岳军区,陈赓将军和傅涯阿姨还给我们送来了缴获敌人的战利品——美国的牛奶罐头。解放后,妈妈经常带我们去看望傅涯阿姨。

延安第二保育院的院长张枳昌,在行军的路上,开会表彰了母亲,并用在延安生产的马兰纸,给她写了表扬信。

母亲在延安第二保育院,院部支部书记的岗位上敢于担当、在危难中先人后己、先公后私、大公无私,为了党和革命奉献一切的优秀品质,是我终生学习的榜样。母亲的心胸非常宽大,她非常长寿。2013年大年初四,母亲病逝了,享年104岁。

“干一场”

上世纪50年代初,我上小学了,母亲教会我唱一首歌,那是她们在延安时期经常唱的歌,歌名叫《干一场》。

歌词是:“河里水黄又黄,日本鬼子太猖狂,今天烧了张家庄,明天又烧李家庄,逼得那青年当炮灰,逼得那老年运军粮,运粮运死丢上岗,打仗打死丢路旁,这样日子怎么过,拿起刀枪,干一场!”

这首歌,我至今还会唱。学会了这首歌,我知道了日本鬼子侵略中国,在中国横行霸道的罪恶、知道了抗日战争中,我党领导的八路军、新四军与敌人的艰苦搏斗、知道了我们今天的和平生活是来之不易的!

一首歌,在不经意之间,就对孩子和年轻人进行了革命教育。

70年代的一天,广播里播送着革命烈士张露萍的故事,妈妈眼前一亮,她激动地跟我们说:张露萍就是“干一场”呀!

这时,我们才知道,张露萍是我妈妈在延安党校二部的同班同学。她天资聪颖,酷爱文学,擅长唱歌、演剧、写诗、作画。她热情地参加文艺演出,主动办墙报。每次集会,各个单位拉歌欢唱,她总是落落大方地站起来,指挥大家引吭高歌那首流行的抗战歌曲《干一场》。于是,大家亲切地给她起来个外号,叫她“干一场”。

我们从广播里,更细致地了解了张露萍的革命事迹。

张露萍出生在四川省一个贫寒的知识分子家庭。她从小接受了进步思想,1937年奔赴延安抗大学习。1938年10月26日,17岁的张露萍加入了中国共产党。“抗大”毕业后,张露萍又参加了中央组织部举办的干部训练班。以后,分配到延安文联干秘书工作。不久,中央组织部、社会部决定派张露萍赴重庆工作。

1939年深秋,张露萍告别了生活近两年的延安的战友,肩负着党和人民的重托,踏上了新的征程。张露萍受党派遣秘密打入重庆国民党军统局电讯处及电讯总台,担任党在军统局的地下党支部书记。他们白天分头工作,晚上秘密聚会,交流情报。张露萍还负责与中共南方局的联络,把同志们从军统机关截获的重要情报送到南方局。

她在艰苦的环境下,在国民党的军统特务机关发展了6名共产党员,支部成员达到7人。这一最小的党支部,在敌人最森严、最机密的特务首脑机关里,构建了一个“红色电台”,与敌人展开特殊的战斗。

1940年3月,地下党支部不慎暴露,张露萍等7人全部被捕,引发了震惊国民党上下的“军统电台案”。他们关押在重庆白公馆监狱,受尽酷刑,坚强不屈,敌人从他们身上一无所获。随后,他们被转押到贵州息烽集中营。

1945年7月14日,敌人把张露萍等7人押上刑场。通向刑场的路上,张露萍领着战友们高唱《国际歌》,悲壮激越的歌声表达了共产党员视死如归的大无畏气概。刑场上,张露萍和战友们用尽全身的最后力气高呼:“打倒国民党反动派!”“中国共产党万岁!”张露萍牺牲时,年仅24岁。

每每回忆起张露萍,母亲总是说:“我一闭上眼睛就看见张露萍在我眼前指挥唱《干一场》的情景。她还是那样的年轻、那样的漂亮、那样的有干劲!”在母亲的心中,张露萍永远定格在延安陕甘宁边区、永远定格在抗日战争时期对敌斗争的战场上。

而我用一生理解着、学习着《干一场》,理解着这个歌词,理解着、学习着张露萍等革命烈士英勇奋斗的革命精神!

延安是我和爱人梁汉平的出生地,从小父母就用延安的革命精神教育着我们。我永远对延安怀念、留恋、向往。读大学时,从北京步行,走到了我一心向往的延安,我能近距离地抚摸着延安,看着宝塔山、喝着延河水、接触着延安的人民,那时感到很兴奋、很幸福! 2018年,我和爱人又到了延安干部培训学院参加讲述了红色故事会的活动,课余时间里,我和爱人梁汉平专门去拜访了他小时候救过他命的奶妈一家人,延安的情结永远在我们的心中。

如今,母亲虽然已经离开我们10年了,但母亲的故事伴随着我的一生。我要把母亲讲过的故事,永远讲下去!让红色的基因代代相传!

(作者:刘松柏,系中共党史人物研究会井冈红军人物研究分会会员,红军后代授课团成员、延安儿女故事团成员、家风·家国讲师团成员)

责任编辑:林静