1969年,近两万八千名16至20岁的北京知识青年,告别首都的繁华,发扬前辈“爬也要爬到延安去”的革命精神,乘坐 “知青专列”奔赴圣地延安,将最美好的青春年华奉献在这片贫瘠又富有的黄土地上。

半个世纪后,从青年走到暮年,他们每个人心中都深藏着一个圣地情结,每个人的灵魂深处都矗立着一座精神丰碑,每个人的生命中都流淌着爱党爱国的红色血脉。

五四青年节之际,“中华魂网”特別推出“北京知青延安情”专栏,让正值青春或曾经青春的我们一起穿越时空,倾听北京知青在延安插队的青春故事,看他们如何在艰苦环境中扣好人生“第一粒扣子”,从中接受一次精神洗礼。

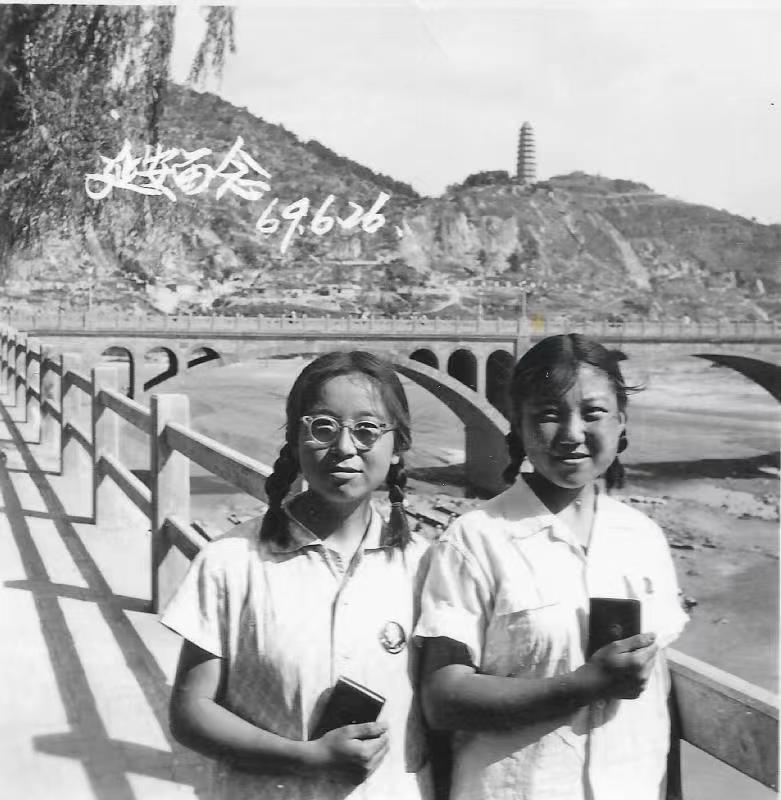

孙英伟(左)与妹妹孙向荣在延安插队时的留影

我和妹妹孙向荣1969年到延安插队,由此引发了一段和我国工人运动的先驱者张金保老妈妈的延安情缘。

张金保老妈妈这位老革命,1926年加入共产党,一生追随革命,历经艰难坎坷。她曾被开除党籍13年,曾被捕两次住进国民党监狱。第二次住监狱是在开除党籍之后,长达4年9个月,受尽了各种折磨。但她在监狱中仍然以共产党员的姿态,带领狱友和敌人做顽强的斗争。

1943年9月,党中央通知张金保去延安,安排到中央党校学习。从那时起到1946年6月她在延安度过了一生中难以忘记的不平凡岁月。

她曾在延安得到毛主席接见,毛主席听完她的汇报,对她说:“好啊。没想到在我们的革命队伍里,还有你这么一个老工人同志。怎么,王明他们打也没把你打跑吗?”张金保笑着说:“家鸡打得团团转,野鸡不打自己飞。我往哪里走?我是无产阶级,我只能跟共产党走!”

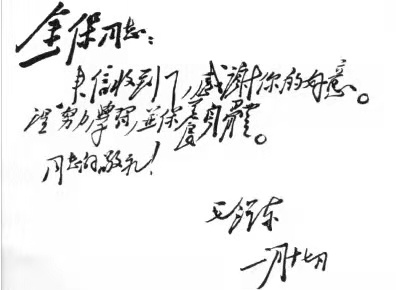

毛主席给张金保的回信

60年代末,我们全家和老妈妈同住一栋楼。因为我妈妈是医生,经常为老人家看病送药,她和妈妈结下很深的友情,我们一家也和老妈妈亲切来往。但我和妹妹孙向荣与革命老前辈的真正相识相知却是结缘于“延安”。

与老妈妈认识的第二年,我和15岁的妹妹小荣就到延安插队了。因为思念,我妈妈在张金保老妈妈面前总是说起我们姐妹俩,她听说我们是自愿去延安插队的,对我们的印象很好。我和小荣每次给家里写的信,妈妈都拿给她看,或者念给她听,所以她一直关注着我们。

第一年从延安回家探亲,我和妹妹是分开回京的,她比我先回家。所以我俩分别得到老妈妈对延安小老乡的关照。

小荣说,她1969年9月探亲回京时,曾得到张金保老妈妈对她的热情款待。老妈妈家住在二楼走廊东北边的房子,小荣还记得她从长长的走廊那边走过来,老远就和小荣打招呼,到了我们家,她听妈妈说小荣的腿因为水土不服长满了疙瘩。她还蹲下来看小荣腿上的疙瘩好了没有,小荣当时就觉得这个老革命真是和蔼可亲。

老妈妈接着问小荣许多在延安的生活,当她知道我们插队生活非常艰苦,吃的不好,她马上对小荣说,明天我给你做红烧肉,给你好好补补。

第二天,老妈妈真的自己动手做了一桌菜,把小荣请到她家做客。小荣说:“说实话,我真是受宠若惊。那天她在饭桌上忙着张罗我吃这吃那,记得最清楚的就是那碗红烧肉,那个味道到现在都记得,是南方口味的,偏甜,香极了!”

因为延安情结,老妈妈对小荣这个小女孩多了几分疼爱,在北京的那些日子,一直得到老妈妈关心。

小荣还说:“现在回忆起那段日子,咱们近距离地接触了几位全国总工会的老前辈,也有幸知道了他们的传奇历史生涯,对咱们的成长也是很有影响的。”

我也清楚地记得我探亲回家的第二天,张金保老妈妈就到家里来看望我这个小字辈了。她进屋后,并不坐下,让我坐在椅子上,她站在我的对面,得以让我仔细地观察她。

我对张金保老妈妈的印象,就是资料照片上的样子,个子高高大大,穿着灰色的中式衣服,外面罩着一件黑色背心,戴着一顶男士帽子,皮肤白皙,又黑又亮的眼睛炯炯有神,南方口音,说起话来不紧不慢,干练而有威望,年龄虽已进入古稀,依然能够感觉到她身上那种当年为劳苦大众奔走呼号、叱咤风云的气魄。

革命前辈张金保老妈妈

谈话是从延安开始的,她讲述对延安的记忆,深情回忆延安的山山水水,宝塔山、延河水,吃小米、酸菜。那时怎样学习、开会。对毛主席等领导人的印象。还讲起她当年参加革命时,文化不高,敢想敢干,什么困难都不怕,一次为完成任务,背着孩子爬山,没有路,爬上去又滑下来﹍﹍ 我听了以后,觉得我们在延安插队时受过的苦,真是小儿科了。从心里由衷地敬佩这位革命的老妈妈。

我也给老妈妈讲我们插队的生活,怎样种地、挑粪、砍柴等。她听得津津有味,还不时地问我延安老乡的情况。她还和我谈起了陕北方言,说延安老乡把蹲下说成是圪蹴下(ge jiu ha),边说还边做出下蹲动作。我很惊异她离开延安20多年了,居然对那些方言还记得那么清楚。

那天,我们一老一小聊得甚是投机,共同的延安情结让我们两个相差50多岁的人好像是一对老朋友。老妈妈谈兴很浓,对延安的人文地理、一草一木都是那么钟情,长时间地沉浸在对那片红色土地的回忆中。那时我还年少,只是觉得喜欢和老妈妈聊天,给我的感觉,老妈妈对延安有一种特殊的感情,简直就是神往。

第二天中午吃饭时,老妈妈端着一大盆热气腾腾的烧冬瓜走进了我家,房间里立刻弥漫着诱人的香气,好香啊!她说:“这是我特意为你做的,加个菜。你在延安肯定没有吃过这么好吃的冬瓜。”我一看,这哪里像冬瓜啊,切成长方块的冬瓜,油亮亮的,颜色和红烧肉一模一样,点缀着鲜绿的葱花,色香味俱全,看的我直咽口水。我迫不及待地拿起筷子夹起一块冬瓜放入口中,香甜润滑,完全是肉的味道,口感好极了。至今回忆起来,还能记得那独有的味道和口感,甜中带咸,含有大料炖肉的味道,还有一种说不出的清香。

老妈妈看着我贪婪的吃相,高兴得直笑。她干脆就站在我的身边,看着我吃。还让我猜猜里面都放了什么调料,我脱口而出:盐、糖、大料、桂皮、酱油。她说再尝尝还有什么?我实在猜不出来。她笑着告诉我:“你说吃起来很清香,是因为放了橘子皮,少了这样东西就做不出这种清香味道。”

看我这么爱吃,她详细给我讲了制作过程,把冬瓜洗净,去掉皮和瓤,然后切成宽一寸,长一寸半的长方形,在皮的那面切一个X形的花刀,便于入味。然后锅里放油,炒糖色,用冰糖,这样冬瓜就会有一层红红亮亮的色泽,然后放入葱姜、大料、酱油、桂皮等调料加开水炖煮,开锅后放入橘子皮,小火炖到用筷子可以扎透冬瓜时收汁关火,撒上葱花。从那时起我就学着这样做冬瓜,大家都说好吃,但我觉得无论我怎样努力,也从未做出老妈妈做出的那种独特味道。

两年多的延安生活,在张金保老妈妈84年的生涯中,时间太短暂了。现在想起来,是什么原因,使这位出生入死,经历了那么多大风大浪而宠辱不惊的老妈妈对延安那片偏僻而荒凉土地如此魂牵梦绕呢?以至于对两个生活在延安的年少女孩子都如此厚爱和关照。

我从与老妈妈的相处交流中找到了答案:是延安精神!是革命的信仰!当年的延安,集结了全中国最优秀的儿女,他们为了心中神圣的理想,为了从中国的国土上赶走和消灭日本侵略者,为了建立新中国,解救所有的劳苦大众,在延安这片热土上献身革命,积蓄革命力量,播种着中国人民的希望!延安虽然地处山沟、生活物质条件艰苦,但处处充满革命的活力,每个人都对未来满怀憧憬,坚信自己为之奋斗的革命事业一定成功!

延安给这位老革命留下的都是幸福的回忆,留下的是对革命目标更高的理解和追求,留下的是对革命的崇高信仰和坚定信念,留下的是党中央对她追随革命赤子之心的高度认可。革命人在这片沃土上如同久旱的秧苗遇到了甘霖,沐浴在充足的阳光雨露之中。还有什么能比这一切令革命老妈妈刻骨铭心呢!

我们这一代知识青年也在延安这片红土地上经历了艰难困苦,在革命圣地奋战过,献上了我们的青春和热血,承载了共和国的苦难与辉煌。亲身体验和领会了什么是延安精神,奠定了一生的价值观。也和延安结下了刻骨铭心的不解之缘。

两代人不同的生活经历,不同的时间跨度,在延安圣地的这片热土上重合,令人感慨万千,这就是共和国血脉的传承、是革命精神的发扬吧!

现在时间又过去了50多年,老妈妈也已去往天国,但是在我和妹妹的心里,永远忘不了老妈妈带给我们的欢乐,忘不了老妈妈带给我们的关心与厚爱,忘不了两代人因革命圣地延安结下的情缘,忘不了老一代革命家为今天的幸福生活舍生忘死、奋斗终身的精神风范!

2015年,孙英伟(右)与妹妹孙向荣回延安时的留影

孙英伟,女,1969年赴延安李渠公社崖里坪大队插队。离开延安后,在原电子工业部、邮电部国有大中型企业党委办公室和组织部门、教育部门工作多年,1990年调入工商银行总行教育部工作。退休后应聘清华大学培训机构做教学顾问。

责任编辑:林静