1969年,近两万八千名16至20岁的北京知识青年,告别首都的繁华,发扬前辈“爬也要爬到延安去”的革命精神,乘坐 “知青专列”奔赴圣地延安,将最美好的青春年华奉献在这片贫瘠又富有的黄土地上。

半个世纪后,回望这段经历,他们愈发感到,劳动是对体力的磨砺,是对精神的洗礼,更是对书本知识的升华。只有双脚踏进泥泞的土地,才能找到自己的“根”;只有把根深扎在群众之中,才能寻到自己的“源”;只有亲身体会党领导人民站起来、富起来、强起来的艰辛,才能铸就自己的“魂”,从而增强青春的志气、骨气、底气!

今年是中国共产主义青年团成立100周年,《中华魂》网特别推出“北京知青延安情”专栏,让正值青春或曾经青春的我们一起穿越时空,倾听北京知青在延安插队的青春故事,看他们如何在艰苦环境历练中扣好人生“第一粒扣子”,从中接受一次精神洗礼。

(投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com)

田服敏(后排右二)和本村返乡知青王长合结婚生子 后与家人合影

那年放寒假期间,在西安上大学的女儿和云霞为我带来几百斤洛川苹果。女儿和云霞也太实诚了,带回来这么多苹果,我又没地方贮存,便只好将这些可口美味的洛川苹果拿出来让在北京的亲朋好友来品尝。

当我们全家和北京的亲朋好友分享这千里之外带来的美味时,朋友们总要问我:“这是谁送给你这么多苹果?那个叫云霞的姑娘是谁?”这时,女儿便替我回答:“苹果是在洛川的舅舅送的;小姑娘自然是——”小云霞不等我女儿把话说完,指着我道:“她是我干妈,我是她干闺女。”什么舅舅、干闺女的?朋友们越听越糊涂。而我对这样的称谓却十分清楚。每当提起洛川,见到云霞,我就陷入了深深的回忆。

1969年初,我来到延安南部的洛川县插队。陕北人将洛川都叫做洛川塬,那是黄土高原的塬面保留得最完整的一个县。那里高天空旷,土塬平展,在陕北来讲,算得上是一个好地方。

我插队在洛川南塬的槐柏公社杨柳渠大队。俗话说:百里乡俗不相同,何况我们从古幽燕之地来到陕北,其民风乡俗差异更大。我说过,洛川在陕北算是一个好地方,产麦、出油菜。但这里的风俗既与陕北北部不同,又有别于陕南和关中。我们刚到村上时,说话交流就成了一个问题。我们说的话村民们听不懂,村民们说的话我们也听不明白。起初,因为语言交流上的障碍,还闹过许多笑话。好在我们十几个知青相互照应,过了一段时间,渐渐学会了与村民交流,对这里的风俗也慢慢有了了解,接下来的日子就好过多了。

插队的第一个秋天,粮食归仓后,冬闲没事干,许多知青都回家过年去了。我因母亲亡故,父亲又长期在外出差,便觉得无亲可探,就独自留了下来。在洛川旱塬上,吃水非常困难,一个村子,一般只有一口水井,井深几十丈,辘轳搅到一半就搅不动了。百十来斤的一担水压在肩上,压得人腿打战。除了吃水困难之外,烧火缺柴。买来的杠木柴像老牛筋,怎么也劈不开。再说推碾子吧,碾不完一斗米就转得人头昏眼花;拉磨吧,牲口听不懂我说的北京话……

于是,我每天只啃几口干馍,喝几口凉水。没想到,这样过了几天,本来胃就有病的我觉得胃越来越难受,最后连上工也上不成了。隆冬到了,我每天往炕洞里填一点玉米秆烧着来取暖,饿了就啃枕边的干馍馍。一天到晚,天天如此。有时,胃又疼了起来,难受得真想哭。

我躺在窑里,好几天没露面,大队长和老支书来到我的住处,一看到这冰锅冷炕和病恹恹的我,决定把我固定在一家吃派饭。可是,派在谁家呢?全村20来户人家,生活最好的要数在外教书的王先生家(当地都称老师为先生),可王先生有个大儿子,我嫌不方便。队长说:“我家生活不咋强,但派到我家我放心,就这么定了。”最后决定:由队保管员每月从库房在我的名下取粮交到队长家,我只管出工挣分,回来吃饭就是了。

自从到队长家吃饭,队长的老婆对我这个从小就没娘的小女子关心备至,让我感受到母爱的温暖。我把队长的老婆叫婶子。婶子生得一副好脸盘,柳眉杏眼,樱桃小口,身材高挑,就是有点罗圈腿,但这不算毛病,是陕北人自幼盘腿坐炕坐成的。她心灵手巧,能说会道,精明能干。我病重时,她到十几里外请来医生,给我端水煎药;我烦闷时,她给我讲笑话;我想家时,她教我方言土语:我们这里说“大”就是“拓”;“小”说“碎”;“长”说“吊”;“短”念“屈”;“快”可以说成“即赶”或者“克里马擦”……我像记外语单词一样,记下了这些方言,不久就胜任了队上会议记录员的工作。

除此之外,婶子还教我做糕、点豆腐、拱凉粉、裁衣服、剪窗花、绣枕头。名师出高徒,我很快就成了村里姑娘和媳妇里的大能人。尤其令我感念的是,婶子为教我纺线织布,浪费了不少棉花,出了不少次布,但当她看到我终于学会了纺线织布,便逢人夸赞我心灵手巧。

婶子最发愁的是我的吃饭问题。我脾胃虚弱没有食欲,每次吃饭只吃几口,可刚吃过,没过多久又饿了,一饿胃就疼,一疼就要吃。这样,白天夜间总离不开开水泡馍。有一次,看到婶子端着饭碗吧嗒吧嗒直掉眼泪,我惊奇地问她哭什么?她生气地把饭碗往桌上一摔说:“我辛辛苦苦做了半天,你不吃,我也不吃了。”婶子几次罢饭抗议,这一着可触及了我的灵魂,我认真地对待了吃饭问题。每当我像吃药一样吃干净一碗饭时,她便笑了。经过她几个月的精心调理,我的胃病终于有了好转,还能下地干活了。重新回到田间,我那个开心就甭提啦。

婶子是5个孩子的妈妈,家里又是鸡又是狗,还得种自家的菜地。婶子常常鸡叫起、半夜睡,帮助队长出圈粪、垫新土;在夜里脱玉米、磨米面。时间和精力对她来说太缺乏了,可她把这么宝贵的时间和精力都给予了我,比医院派的特护还周到。婶子常说:“有了队上的活儿就够你受的了,累坏了身子我可没工夫伺候你。”每次听到婶子这样说,我便怨恨自己除了一个瘦弱之躯外,两手空空,无所作为。

插队后不久,田服敏(前排左一)参加《红军不怕远征难》表演剧照

春节快到了,家家户户赶做年茶饭,扫房子、贴窗花,忙忙碌碌。这就是买红纸,贴春联。他们把各种门楣贴在门上、炕墙上、牲口圈……为的是红红火火,大吉大利。这时,只见家家都派一个办事牢靠的人夹着红纸,端着年茶饭到处求人写春联。有的跑了几十里的路从外村请回先生,让他来写春联。

每次看到这种场景,我便感到有一种责任在肩。自己作为一名知青,知识在哪儿?本领在哪儿?我帮婶子求回来几副春联后对她说:“明年过年,全村的春联我全包啦!”婶子高兴地说:“这个活儿你算找对啦!明天就让你弟弟去街里买笔墨纸砚。”我又托人买回字帖和《春联集锦》。要练字先得练盘腿坐炕。不盘腿,身子摆不正,靠不近桌子。于是,我每天坚持盘腿写字,这样,冬练三九、夏练三伏。到了第二年春节,我真的为全村人书写了春联。看着村民们拿到春联后高兴的样子,我似乎有了一种成就感。

因为写得一手好字,使我成了县上的大忙人。办各种展览少不了抽调我;每年召开的“三级干部会”,县委颁发的锦旗题字也成了我的专利。有一次,县教育局要给外地的一个单位送一面锦旗,锦旗做好后,请主管副县长过目,副县长说:“怎么不用那个北京学生的字?重做!”一段时期,我的书法流传很广,就连洛川城的高墙上、建筑物上都留下了我的笔迹。

插队时经过锻炼的人,面对各种工作,都能拿得起、放得下。1982年,洛川组建了司法局,因缺乏能写会画的人才,把我调了过去。在法制宣传工作的岗位上,我努力工作,取得了一些成绩,陕西电台、《法制周报》《工人报》《家庭报》《陕西日报》等多家媒体对我进行了报道。1984年,我出席了延安地区“女能人表彰大会”,1985年被评为“全国司法系统先进个人”,受到中央领导的接见;1987年获陕西省“劳动模范”称号。

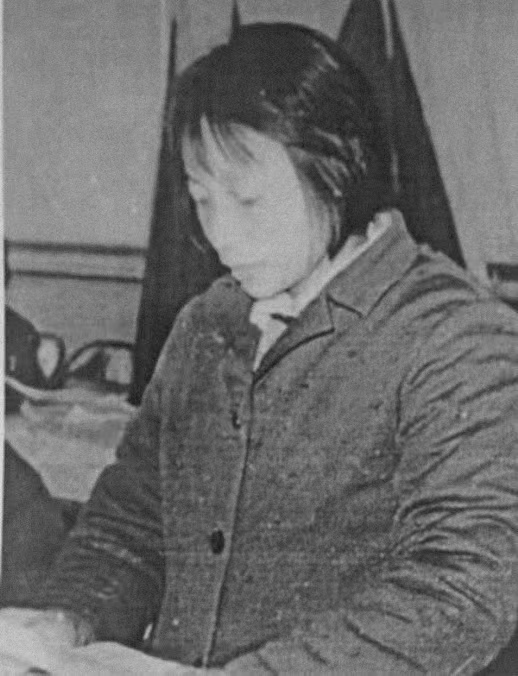

1982年,田服敏在洛川县创建精神文明建设代表大会上发言

我不满20岁就来洛川插队,我在那里度过了大好的青春年华,我深深地爱上了那片土地,也爱上了生活在那片土地上的人。经过乡亲们的介绍,我看中了邻村的一个返乡青年。千里姻缘一线牵。北京知青愿意在陕北扎根一辈子。这可乐坏了我们杨柳渠的人,大家都说这是大好事儿,没想到,这门亲事竟然经历了一波三折。

我看上的那个小伙子,身体健壮,心地善良。怎样来形容他呢,举个例子吧:1991年,我刚调回北京工作时,许多人都不知道我爱人的名字。当时,电视上正在热播电视连续剧《渴望》,于是,我爱人分管的住院部,在那里住院的病人都亲切地叫他“宋大成”。其实,我爱人的名字叫王长活。报考小学时,老师说,这名字太俗,便给他改成了王长合。

王长合小时候由父亲包办,给他订了一门亲。定亲后,女方在外求学,长合在家务农,两人很少见面。再后来,长合返乡当了农民,女方进城当了工人。王长合认为,这门亲事既无感情基础,而且职业上也不相配,就背着父亲退了婚。这一退婚,不仅白贴了彩礼,也把长合的年龄拖大了,为此,他父亲非常生气。后来,长合父亲又准备了500元彩礼,并吸取教训,向儿子勤请示、多汇报,一门心思想给他找个称心媳妇。

长合自从跟我好上之后,就没心思再看别的姑娘。他父亲知道此事后,暴跳如雷。爷俩每天唇枪舌剑,争吵不休,到后来,老人竟在儿子面前哭着说:“好娃哩,你年轻,不晓得世事。人老几辈,都有订婚的规程,一是得见亲家说话;二是得收彩礼为凭。那女知青是外路人,心地野,要是跑了,咱连寻找的地方都没有;你敢和她订婚,我就死在你面前。”一时间,父子关系搞得十分紧张,不管谁来调解此事,长合的父亲就逼着人家要作出“保证不跑”的保证。我对长合父亲说了多少遍“保证不跑”,可他始终不信。就这样,僵持了好长时间,说和的人渐渐多了起来,长合的父亲才让了步,但有个先决条件是:先登记,后订婚。我想,反正也是这么一回事了,登记就登记,息事宁人嘛。

于是,我们手持大队介绍信到了公社。没想到,这事又难坏了公社管婚姻登记的人。他们说:“也不晓得毛主席老人家对这些北京娃是咋安顿的。咱给登记了,就把人家拴住了,日后有人说这是违反知青政策,咱可担当不起。”因此,公社不予登记。最后,公社干部思来想去,终于想出了个主意:让女方的家长表个态,立个字据,以免大家犯错误。为此,我不得不把自己本应保密的初恋告诉给远方的爸爸。爸爸给了我有力的支持,他直接给公社拍来电报:“我女儿在洛川插队落户。我同意女儿的婚事。”公社将电报存了档,这才开具了结婚证书。

至此,消息不胫而走,我又成了新闻人物。每次我去赶集,总会招来很多目光,尤其是爱扎堆的妇女们,每当看见我,总要交头接耳嘀咕一阵:“你看,那就是驹儿(长合爸的小名)家新订下的媳子,是个北京知青,一分钱的彩礼也没收。”槐柏街有个叫宋国栋的知青,他拜了当地的木匠为师,走乡串户做木活。一次,他们师徒二人到页沟畔去做门窗,师傅一见长合爸就跷起大拇指说:“长合他爸,你前世积了德,积了个北京女娃做媳妇。”长合他爸一听,拧着脖子、瞪着眼睛说:“我都积了几辈子德才积来这么个好媳妇。”

结婚的吉日择定后,婶子也一反常态。她有时和我说这说那,有时一个人在悄悄流泪。成亲那天,她家像出嫁自己的亲生女儿一样,按当地习俗,请执事、雇厨师,垒了锅灶,搭了宴棚,通知了亲朋好友及全村人喝喜酒。生产队也像过年一样,在果园里开了一个欢送会,又发喜糖又放鞭炮,敲锣打鼓为我装了三驴车嫁妆,一车是我的铺盖、箱子和爸爸陪送的缝纫机;一车是队上给我分的口粮;一车是我的劳动工具和生产队给我分的几十根苇子。临走前,队长讲了话,并郑重地捧给我一尊毛主席塑像和一个红包,红包里装了80元钱,这是会计为我提前结算的全年劳动所得。

欢送会结束后,我流着泪,换了鞋(娘家的土不能带到婆家去),坐上了驴车。送亲的队伍上路了,这时,我忽然觉得一个人坐在车上有些别扭,还是和送亲的队伍一起走自在,于是,不容劝阻,我跳下来和我的同学手挽手、肩并肩,有说有笑地走到页沟畔。那里的乡亲早已等候在村头,只听得一声令下,鞭炮齐鸣。新郎官身披红被面迎了出来。进了院,拜天地、拜高堂、夫妻互拜。该进洞房了,我的女同学全被拦在门外,说是未婚女子进洞房会冲了喜。我哪里相信这一套?我把她们一个个拉了进来。柜子、窗台、炕上坐满了人。以后的两天,又有许多“插友”前来道喜,我执意把女生留在我身边。从新婚之夜开始,我就把新郎官赶到饲养室里去住,一住就是三天。我爱人倒还能沉住气,可把我的老公公气得在院里转了三天,还大声埋怨我们这些知青不懂规矩。

而我却不这么认为。我觉得,我结了婚好像有点对不起他们的意思。而同学们却安慰我说:“你身体不好,早早垒个安乐窝,我们也就放心了。”他们还摆开架式告诫长合说:“不久之后,我们都招工走了,把小田留给了你,你要是欺负了她,我们这些娘家人可不是好惹的!”在一旁的公公赶紧上前解释:“不敢、不敢,毛主席老人家送来的人谁敢欺负!”其实,我这个婆家比杨柳渠那个娘家还要好。婆家这边人口多,妯娌之间和睦相处,直到我调进县城才算分了家。为了照顾我的身体,婆婆丢下老伴随我进了城;为了支持我的工作,她迈着三寸金莲,承担了全部家务。她常提醒我:“吃了公家的饭,就得跟上公家转。”在20年的共同生活中,她对我的恩情三天三夜也说不完。

帮助田服敏照顾女儿的慈祥婆婆

我生了孩子后,按当地的习俗,要回“娘家”居住一段日子。之后,我和孩子在姥姥家连过三个春节。在姥姥家过年时,我女儿还穿上姥姥做的老虎鞋,围上姥姥给的裹肚,完全成了一个陕北娃。

我插队的时候,还教过书。婶子的儿子是我的学生。我们既是师生,又是姐弟,我像对待亲兄弟那样爱他。后来,他长大了,也结婚成家了。令我不安的是,他媳妇习惯性流产,连着失去了4个早产儿。为了解除他和婶子全家的苦恼,我和爱人想方设法提前做准备,请有经验的医生对我兄弟媳妇进行特护,没过多久,我们终于迎来了兄弟媳妇的第5个早产儿——云霞。她是怀了七个月后出生的。我像妈妈那样精心照料她们母女。孩子天生体弱,每次感冒发烧,我都十分揪心。云霞长到8岁时,她不叫我“姑姑”了,而称我为“干妈”,好像只有这样才能表达她对我的感激之情。

1991年,我调回北京后,最想念的就是云霞。所以,1992年,我接云霞来京过年。我的女儿也时常想念非亲非故的“姥姥”“舅舅”和“妹妹”。不到两年工夫,她先后回了5次洛川。我和爱人商量,与其这样来回跑,还不如回到洛川,置上两孔窑洞,退了休回去。因为那里有我的“队长爸爸”“婶子妈妈”和“干女儿云霞”;那里有我的婆婆和妯娌们,还有纯朴善良的乡亲们。

1969年,我从首都北京来到偏远的洛川插队,其间历尽了各种磨难;20多年后,我返回北京时仍然困难重重。

先说我回京已经多时,但还是报不上户口。凭市、区两级批好的户籍要落脚北京很难。我向年轻的户籍警说明原委,可十回八回无济于事,不给上户口。

再说生火。我烧惯了陕北的烟煤,还真弄不转这蜂窝煤。每天早起一看:炉子不是着过了,就是捂灭了。有一天晚上刮大风,半夜我起床方便,脚刚踩在地上,人一下子就晕倒了。这一跤跌得惊醒了我爱人,他赶紧叫两个女儿来帮忙,准备抬我上床。叫醒了老大,老大又是抽搐又是呕吐;叫醒了老二,老二也是抽搐呕吐。爱人以为是食物中毒,急忙冲向院里请房东帮忙。没想到,他刚喊了一声,人就摔在门框上。房东听到声响,趴在门上一看,只见一个满脸是血的人躺在门下,吓得连忙叫起媳妇和儿子。出来一看,哎,原来是王大夫。机警的房东马上意识到这是煤气中毒。他们赶快进来,帮我们把炉子搬出去,打开了门窗。还给我们挨个灌醋,折腾了半宿,我们才一个接一个地苏醒过来。

房东大娘说:多亏半夜起来,要不然闷到天亮就全完啦!房东大娘看到我们四个人挤在一起,满床狼藉,心疼地说:这点儿地方连一张行军床都支不下。从明儿起,让我的女儿跟她闺女睡一个床上,这番真情,令我感动。

家里出了这事后,单位的同志们前来看我,送来慰问品和补助金。局长说:“都怪我们对你安全教育做得不够。回到北京先得从生火学起呀!”我想,局长说得对。差一点从我这里爆出新闻:老知青返京全家遇难。想起此事,我真有些后怕。

一句话,20年,我所有的一切全都扔到陕北。回到北京,一切从头开始。房子没有,积蓄没有,“挨挤”的现象时有发生,免不了一时心情不畅,思想不通。万事开头难,可是再艰难有插队那年头艰难吗?黄土地上摔打过来的人怎会在乎这点儿艰难?当务之急是努力开创新局面。

1991年,也是我刚调京的第一年。北京市各区县司法局纷纷开展建局十周年纪念活动。我作为建局展览的总设计随创作组成员到海淀局参观学习。那里的廖局长风趣地说:“我们组织十几个人,没歇礼拜天干了三个半月。你们现在才动手,怕是赶不上趟了。”为了如期完成任务,我夜里在家搞设计,白天在单位搞制作。题头、尾花、示意图、照片组贴在最短的时间内突击完成后,再由我一人完成全部书写工序。我带领大家夜以继日地完成了题为《奋斗的十年》40块展板的局庆展览。庆祝会上,我受到市局领导的高度赞扬。

把在洛川练就的工作作风和技能带回北京的工作中

陕北的洛川塬,黄土丰厚。我在那里当农民、当教师、当工人、当干部、当领导,为那块土地奉献了宝贵的青春。奉献不意味着失去,我得到的更多。1988年,北京市给了老知青一个优惠政策:一户知青允许一个子女进京入户。我和两个女儿商量:这个指标给谁?姐妹俩互相谦让,都想把机会留给对方。最后,还是姐姐说服了妹妹:“咱俩比学习。我的学习好,我要考上大学,自己闯出一条路。”1989年,我的大女儿王宁,以优异的成绩考入中央财经学院金融系。县里的老知青跑来祝贺说:“你的女儿为咱老知青争了气。”

当我吃着洛川的苹果、搂着陕北的女娃时,怎能不勾起对那片土地的思恋!我在无意中认下的娘家,斗争中找到的婆家,还有叫我“干妈”的云霞。这情,这爱,如天高,似海深;这情,这爱,给过我无穷的力量。我感激这份情和爱,我也无愧于这份情和爱。为了这份情和爱,我要自强不息,在人生的晚年谱写出青山夕照的五彩华章。

田服敏挥墨赠书法

田服敏,女,1947年10月生于北京。1968年1月在陕西省洛川县槐柏公社杨柳渠大队插队,1971年在槐柏公社七年制学校任民办教师,1974年在洛川县饮食服务公司南关旅社做服务员,1982年在洛川县司法局任法制宣传干事,1989年在洛川县文化局任副局长,1991年在北京市丰台区司法局任副科长,2003年退休。

(本文选编自《黄土蕴情——我的精神家园》,作者:田服敏)

责任编辑:林静