- 会长:

- 王晨

- 常务副会长:

- 令狐安 艾平(兼秘书长)

- 第六届研究会咨询委员会委员:

- 张全景

- 逄先知

- 刘京

- 储波

- 朱佳木

- 张启华(女)

- 陈小津

- 徐光春

- 黄晴宜(女)

- 李德水

- 张保庆

- 沙健孙

- 梁柱

- 王立平

- 陈登才

“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》网开设“我的延安情”专栏,旨在通过您讲述亲身经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。欢迎来稿!——编者

(投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com )

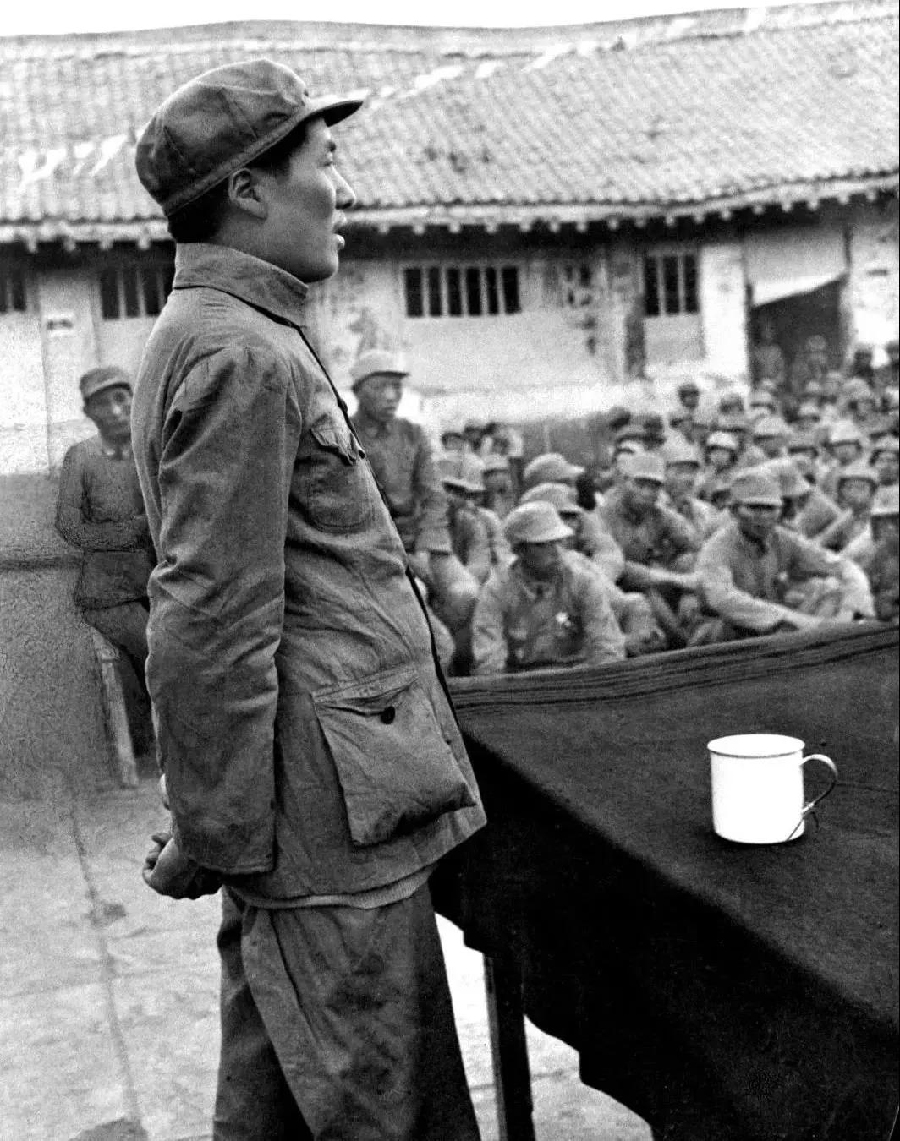

1938年5月,毛泽东在延安中国人民抗日军政大学作《论持久战》报告。

我于1938年5月初到达革命圣地——延安,住在中央组织部的招待所。到延安不久后,我有幸聆听了毛主席作《论持久战》的报告。参加报告会的有200人左右,地点在延安城内唯一的一间小礼堂。后来我才知道,毛主席凡有重要的著作或重要的指示要发表,总是首先向延安的高级干部作报告,或在其他会议上先作报告,等过一段时间再发表。他说这样做是征求大家的意见。毛主席在向我们作《论持久战》的报告后,大约过了一个多月,作了一些文字上的修改,《论持久战》就正式发表了。发表后即轰动全国。

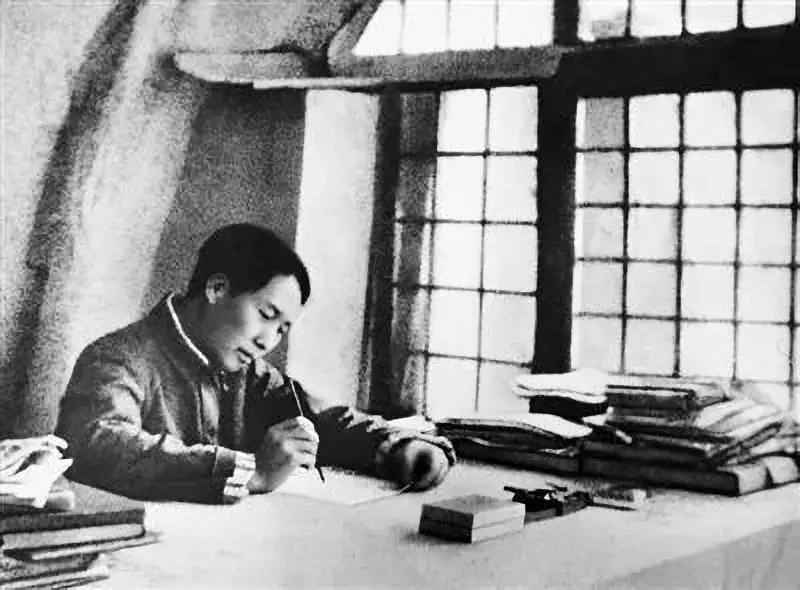

在延安窑洞毛泽东撰写《论持久战》

我听了毛主席的报告之后,相当长一段时间心情都不能平静下来,浮想联翩。首先感到激动难忘的是,这次亲眼看到了伟大领袖毛主席的风采,亲耳聆听了毛主席的教导,从内心里感到一种从未有过的兴奋;觉得我们党和中国人民有毛主席这样伟大的领袖,是我们党的骄傲,是中国人民的幸福,是革命事业胜利的保证。其次是对抗战的前途充满了胜利的信心。毛主席在报告里讲得有根有据,运用摆事实、讲道理的方法,以理服人,令人信服。《论持久战》是引导全国人民抗战必胜的指路明灯。我们深信:中国抗日的司令部在延安,而不是在重庆。在毛主席的领导下,抗日战争一定能胜利,也一定会胜利。再次是提高了自己的思想认识。《论持久战》是一篇不朽的革命著作,虽说的是军事上的问题,但其实包含着看一切问题的思想方法。

过了不久,我又读到了《实践论》和《矛盾论》这两篇光辉著作。我认为这三篇著作完全可以相提并论,都是论述辩证唯物论和历史唯物主义的光辉哲学著作。

我到延安后,将到绥远和组建挺进军先锋队的经过向陈云同志作了汇报。我先被分配在中央组织部干部科,约两个月后被调到中央组织部训练班工作,这个训练班简称为组训班。任务是对从中国人民抗日军事政治大学、陕北公学毕业的一些新党员,以及在外边工作回来和在某些机关工作的新党员进行党的基本知识的训练。每期训练时间为3个月。组训班第一期的主任是由中央组织部地方科长(当时中央各部委都不设处,部下来就是科)刘锡五兼任(他是我在北平草岚子胡同监狱的战友),我任总支书记。第二期和第三期均由我任主任,曾固同志任总支书记。刘锡五于第一期结束后即回中央组织部,后派往地方局巡视。

组训班课程的主要内容是党的建设、中国革命问题、怎样做一个共产党员以及工作方法等。第一、第二期的教员都是请各单位的人来讲课,有中央宣传部的杨松、吴亮平,中央组织部干部科科长王鹤寿、秘书长邓洁。还有陈云、李富春同志也常来。一般是上午讲课,下午讨论,有时是一天或两天讨论一次。

第二期组训班快结束时,遇上日寇飞机轰炸延安。组训班的地址在城隍庙,城隍庙坐北向南,右边是山坡。这里也是新华书店、银行的所在地。那天刚好是星期天,来往的人格外多。敌机从东而来,又是大雪过后,地面上一片白茫茫,人走在雪地上是一个个黑点,目标非常明显。成了敌人轰炸的重点,因此有一些伤亡。敌机轰炸的时间是上午9时左右,因是星期天,早饭后组训班的学员大部分到东门外抬白菜尚未回来。敌机轰炸时,组训班的学员只有一位姓路的女学员被炸伤,后因患破伤风而死亡。

敌机一连两天都是在上午轰炸,每天在上空盘旋两圈、炸两次。第一圈轰炸前正值我与一位学员岳坤谈话,她原是民国北平市市长秦德纯的家庭教师。抗战爆发后来延安学习,在党校已毕业,拟去晋察冀工作,我在北平地下党工作时已与她认识。组训班的学员和工作人员住的都是平房。敌机快临空时,大家才知道是空袭来临,我马上逐房查看,检查是否有人还在宿舍,并催大家赶快离开,到与我们相连的马海德、李德的窑洞躲避。这时敌机已在上空投弹,第一圈轰炸过后,我才离开驻地进入窑洞。

自从第一天被敌机轰炸之后,延安城里的机关、商店和居民连夜往城外疏散。后来在南门外依山挖洞,开辟了一条颇为热闹的市集街道。组训班的学员也从轰炸的第二天起,到北门外的山沟防避敌机,等过了午后才回来。作为临时措施,不失为一个办法,但长期下去总不是良策。不但妨碍学习,而且人心也难以安定。在这种情况下,组训班决定第二期提前结业,并决定第三期在城外举办。为选择地址,我们走了几天山沟,最后确定在龙耳寺这个地方。龙耳寺位于延安城南门外,出了南门沿大路走20华里往西进山沟再走我们利用那里的庙宇,再借用一些民房,但还是不够住,就雇请人挖窑洞解决问题,挖一个窑给10元钱。后因人逐渐增多,增加了一个行政队,有一百四五十人,窑洞也就挖多了,但晚上仍然住得比较拥挤。

中央机关大多均已迁到北门外,组训班与之相距约30华里。第三期的教员来源比较困难,除了陈云、李富春和王鹤寿同志各来过一两次外,许多课都是由我讲。后来中央组织部派了一名叫张松的教员来讲课,他在苏联学习过,主要讲一些马列主义的基本原理及在苏联的一些见闻。第一、第二期我讲课不多,可以随学员参加听课,第三期我是讲课的主角。组训班的日常工作基本上都由曾固同志负责。我整天都是忙于备课、写讲义、讲课。工作环境迫使自己不得不加紧看书学习。每晚坐在木炭火盆旁边看书学习,边写讲义,几乎天天到半夜之后才休息。

由于组训班的学员大部分是大学生或中学生,在外边思想大多比较进步,也或多或少参加了一些实际工作,思想比较活跃,工作热情也比较高。如果他们在训练班中学不到东西是会有意见的。这也增加了我备课、讲课的压力,讲课非要有一定的水平不可。在这段时间,我为了备好课、讲好课,简直是废寝忘食。虽然很辛苦,却学到不少东西。可惜这些讲义后来均丢失了,只记得主要讲了党的组织及基本原则、党的思想作风。记得比较清楚的是讲授了下列9个专题的课:(1)阶级、政党;(2)党的指导思想;(3)民主集中制;(4)党的秘密工作;(5)为共产主义奋斗到底;(6)群众观点;(7)统一战线;(8)党的建设;(9)党的作风。

在办班的过程中,我每期都要找一些学员,请他们谈各地的革命运动和国民党统治区的情况。一方面对我备课有帮助,另一方面可以互相交流,这也是学习的一种好办法。从第一期开始,我们便以班组为单位,组织学员进行交流和讨论。每位学员都要将自己的经历和经验、教训在班组里作介绍。如参加学生运动、战地服务团,在部队、解放区或国民党统治区工作的情况等,并让大家充分讨论,在讨论中进一步总结经验教训。同时结合上课的内容,谈自己的心得、体会。然后选其中讲得比较好的学员,在各队学员大会上发言,再选更好的在全体学员大会上作报告介绍。这是一种很好的学习方法,可以扩大每个学员的视野,了解其他地区的情况,也提高了学员的思想认识。

第三期组训班结束之前,即1939年1月底,上级调我回中央组织部任地方科科长。我任地方科科长的时间是1939年2月到1941年6月底。后来中央决定成立党务研究室,地方科合并于党务研究室。由王若飞任研究室主任,我任研究员。我在中央党务研究室工作一年多,于1942年8月初跟随林枫同志到晋绥工作。

当时地方科的工作任务是很艰巨的,一方面自己工作能力有限,另一方面环境也十分困难。地方科主要是研究党的工作,即各个不同地区党的组织工作和基层支部工作。当时因交通不便利,加上通信落后,对各解放区的情况难以了解,对大后方和敌占区情况掌握则更加困难,所以难以提出带战略性的建议。在工作中,深入实际后则比较容易了解问题。如后来我到了晋绥根据地二地委工作,经过调查研究,很快就了解到晋绥二地委存在的问题是群众暂时没有发动起来,二地委党委与部队之间存在矛盾等。这样,情况了解后,解决问题就有的放矢了。实践经验证明的结果常常是,对某一问题的看法,在上面是这样,而到下面深入实际了解后,感性认识会更加丰富、充实,对过去的看法可能会随之变化,甚至产生另一种完全不同的看法,处理的办法也会有所不同。所以,经常深入基层,找下面的干部、群众多谈心,多听多看,是一个领导者的主要工作方法。

严格地说,我在地方科的工作不算称职,但却是一个很好的学习机会,对我的帮助很大、能力得到提高。主要包括三个方面:

第一,由于当时党中央、毛主席的一些重要指示大体上是先向延安的高级干部作报告或打招呼,并组织讨论。所以我有幸能够聆听中央首长和毛主席的教诲,并在讨论中有机会和陈云、李富春等同志一起发表自己的看法。像这样的学习机会是很难得的。

第二,中共七大本拟于1940年召开(后来延至1945年)。召开前即1939年冬至1940年春,全国各地的代表陆续到达延安。陈云、李富春同志趁这个机会,分别请代表们汇报交流各地的情况。同时还邀请部分解放区的党委负责人,各带1名地委负责人和1-2名县委负责人及支部书记汇报工作、交流情况。我参与这些工作,丰富了不少知识,提高和增强了自己认识问题与处理问题的能力。尤其是在陈云、李富春同志的身边工作,从他们身上我学到了不少好思想、好作风、好方法。

第三,毛主席在延安曾组织中央有关负责同志学习哲学,也邀请过一些对哲学有研究的同志进行交流。陈云、李富春同志也参加了毛主席组织的学习。他们学习回来后,也组织了组织部的学习哲学小组。

我们通过参加哲学小组的学习,回到各科也组织干部学习,形成了一股学习哲学的热潮,学习的气氛很浓。在学习中,既谈哲学上的问题,也联系实际谈中国革命的现状以及目前工作中的具体问题,做到有的放矢。在讨论中,大家畅所欲言,有什么就谈什么,怎么想就怎么说。通过讨论,运用集体的智慧去解决在工作中碰到的问题。我个人的学习方法是,以问题为中心进行学习。如学习列宁著作时,我不是一本书从头到尾去读,而是围绕问题,把相关的篇目集中起来读。

我名义上虽然读了高中,但高中没有毕业,因闹学潮被校方列为“共党嫌疑”分子开除出校。后来在白区工作也难以有学习的机会,文化程度不算高。在我漫长的革命斗争岁月里,有两个短暂难忘的学习时期:第一个时期是在北平国民党监狱坐牢期间,看了很多书籍,增加不少传统文化特别是历史的知识;第二个时期便是在延安,虽然在延安期间,我没有进中国人民抗日军事政治大学、陕北公学、中央党校、马列学院学习,但在延安这个革命的摇篮里,在毛主席、陈云、李富春等中央首长的直接领导下工作,我还是学到了不少的东西,事实上也等于是进了一次党校。

(本文选编自《延安情结》)

王德(19061~1996),男,福建龙海人。1926年加入中国共产主义青年团,次年转入中国共产党。1938年到延安,后任中共中央组织部科长、中共中央晋绥分局组织部副部长。八路军第一二O师独立旅政委、中共雁门区委副书记。新中国成立后,历任中共粤西区委第二书记,中共粤中区委、广州市委第一书记,中共广东省委书记处书记,中共中央中南局候补书记,中共广东省委书记。中共七大、八大代表。

责任编辑:林静