1969年,近两万八千名16至20岁的北京知识青年,告别首都的繁华,发扬前辈“爬也要爬到延安去”的革命精神,乘坐 “知青专列”奔赴圣地延安,将最美好的青春年华奉献在这片贫瘠又富有的黄土地上。

半个世纪后,回望这段经历,他们愈发感到,劳动是对体力的磨砺,是对精神的洗礼,更是对书本知识的升华。只有双脚踏进泥泞的土地,才能找到自己的“根”;只有把根深扎在群众之中,才能寻到自己的“源”;只有亲身体会党领导人民站起来、富起来、强起来的艰辛,才能铸就自己的“魂”,从而增强青春的志气、骨气、底气!

今年是中国共产主义青年团成立100周年,《中华魂》网特别推出“北京知青延安情”专栏,让正值青春或曾经青春的我们一起穿越时空,倾听北京知青在延安插队的青春故事,看他们如何在艰苦环境历练中扣好人生“第一粒扣子”,从中接受一次精神洗礼。

(投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com)

杨增山,是陕西省延安县元龙寺公社黄屯村人。

1969年2月,我从北京来此插队时,他是黄屯大队党支部书记。我在这里生活学习、劳动了3年多。从村里老乡那里,我了解到了他父亲的革命一生。和他本人接触中,也深知了他的为人处世。

我离开延安后,依然关注着他们一家……

一

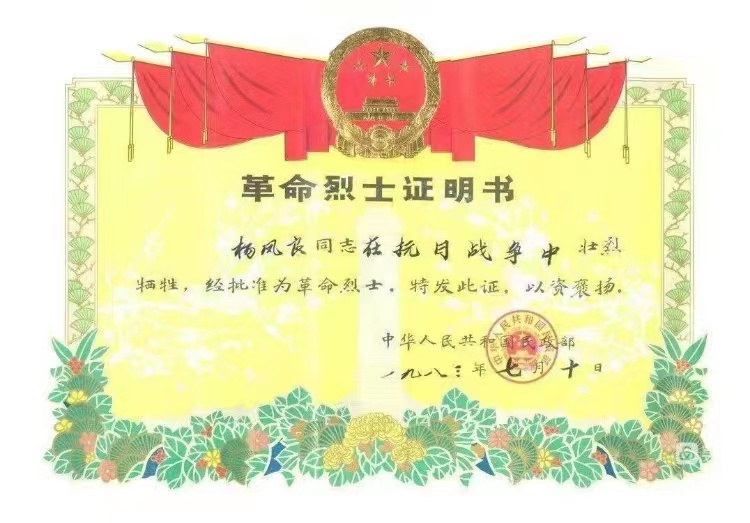

杨逢良(化名杨凤良)烈士证明书

他们家不愧是红色的革命家庭,几代人传承红色基因,赓续红色血脉。他们家几代人爱国为民的故事在当地广为流传。

杨逢良,是杨增山的父亲。1903年杨逢良生于陕西省横山县武镇杨兴庄村。1929年陕北地区大旱,粮食颗粒无收,地主和官府却仍然盘剥。他组织农民反抗斗争,国民党县政府欲加罪名迫害他。横山中共地下党组织获此消息,通知他转移。他来到山大沟深、森林茂密的延安五羊川一带农村避险,却依然好打不平。不久,延安的中共地下党和他取得了联系。在党组织的教育下,他参加了游击队,并光荣加入了党组织。他带领游击队战士和人民群众,劫富济贫,消灭团匪,为民除害。

1935年春,延安县苏维埃政府诞生,并成立保卫局,杨逢良担任局长,维护社会秩序,打击反动势力,巩固革命成果,并深入国民党占领区和地下联络点传递情报、侦察敌情,张贴传单标语,灵活机智的开展革命斗争。1935年9月,红25军到达陕北,杨逢良受组织派遣展开慰劳活动,将自家仅有的4只山羊和2斗黄米送到红25军驻地,获县苏维埃政府表彰,评为县“劳军模范”。

这时正值“左”倾路线盛行,西北地区“左”倾路线的执行者,利用红25军初来乍到,人生地不熟之际,将一批长期坚持陕北革命斗争的领导人以肃反的名义逮捕关押。革命阵营内部出现了危机,有部分人不满,调集一支陕北红军和地方赤卫队要与“左”倾分子拼命。面对此情,杨逢良凭着高度政治警觉,不顾个人安危,采取果断措施制止了这起难以预料的“事变”,为红军的团结和中央红军落脚陕北,做出了特殊的贡献。

1936年7月,杨逢良领受命令,护送美国记者斯诺和医生马海德从敌人占领的肤施(延安)县城到解放区(安塞县白家坪)。他扮装骡夫,带着两位国际友人,穿梢林,走小路,翻山越岭,安全到达目的地,使他们俩及时见到了毛主席。1936年,“西安事变”后,党中央决定从保安移师延安,西北政治保卫局局长周兴奉中央委派到延安,与杨逢良等延安保卫局的同志,研究察看转移路线、驻地确定、安全保卫工作等事宜,从而使党中央毛主席,于1937年1月13日安抵延安,受到中央的表彰。

1938年11月20日,日本飞机轰炸延安。此时,杨逢良已经是延安保卫团的队长,正在陕甘宁边区保安处参加学习,他和他的战友们指挥群众疏散,在一颗炮弹就要落地爆炸时,他不顾个人安危冲向了一名处在危险中的群众,将其保护在自己身下。结果群众脱险了,他却不幸被弹片击中,失血过多而牺牲。

在这次日本飞机轰炸延安当中,我方牺牲的人员名单里,他的职务最高。杨逢良为救普通群众光荣牺牲,年仅35岁。将其年轻的生命献给了党的事业,实现了一生跟党走的誓言。延安各界为其举行了隆重的追悼会。

二

村支部书记杨增山同志

杨增山同志,从小在父亲杨逢良的耳濡目染下,早早树立了报国为民的思想。小小年纪就为革命站岗、放哨、送信、带路,成为人人喜欢的“红孩子”。父亲杨逢良牺牲时,他才刚满8岁,作为烈士子女,组织上安排他到陕甘宁边区儿童保育院学习,可他却坚持守候在悲痛欲绝的母亲身边。他13岁时,就不要政府代耕,自己开荒种地,不仅养活了家人,还将多余的粮食缴公粮,支援前线打日本鬼子。他积极为党工作,为人民服务。1948年,18岁的他,光荣地加入了共产党,把自己的一生交给了党。

入党后,他竭尽全力为党和人民工作,哪里艰苦,到那里去。他先后在延安县陈屯乡、郑崖管区、姚店公社、元龙寺公社工作。曾经担任过陈屯乡乡长、元龙寺公社党委委员。组织上调他到青化砭人民公社当社长,他却要求到农村当党支部书记,改变农村的落后面貌。

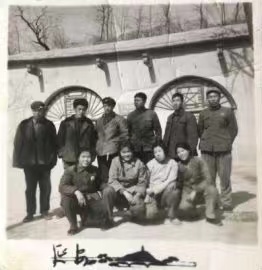

1971年初春,公社知青团赴安塞修建王窑水库,行前参观杨家岭旧土址

放着“官”不当,却要去当“庄稼汉”,这种现象在当代社会已是罕见。但是,在当年,这样的干部却大有人在,杨增山同志就是这样的典范。我们到黄屯插队时,我们大队在全元龙寺公社中,村集体的砖、石窑最多,村小学的条件最好,村蔬菜供给最充分。黄屯大队在壮大集体经济、改善群众生活和文化建设方面,一直走在了各大队的前例。增山支书虽然只上过冬学,但是在长期的革命工作中,他善于学习、积累了丰富的知识。他的毛笔字、钢笔字写的相当好,还可以双手打算盘。他出口成章,不拿稿子,可以讲几个小时,滴水不漏。让我们这些北京知青刮目相看,佩服不已。

增山支书身先士卒,吃苦耐劳。他带领支部一班人和社员群众一起战天斗地,治沟打坝,平整土地,改良土壤,科学种田。每天出工,走的最早。收工的时候,回来的最晚。有时候晚上还要开会,第二天他依旧第一个上工。增山支书待人和气,以理服人。社员群众遇到的一些难解家务事,常找他调解。春节期间,找他写春联的人络绎不绝,家里门庭若市。

姜华信(右二)与当年生产队长苗光旺(左二)、副队长张文彪(左一)合影

他对我们这些远离父母的知青,更是关心。除在生活上给予各方面的照顾外,对知青中出现的一些意外问题也能圆满解决。当时一名女知青和村里一名男子相恋,引起各界非议,闹得二人无法应对。他力排众议,认为这属于正常恋爱。他顶着舆论压力,成全了一桩幸福的婚姻。后来,这位女知青入了党,还被选举为大队党支部副书记。在知青招工招生问题上,他秉公办事。根据每个知青的实际表现和家庭情况,择优、择困举荐。

让我难忘的是,1972年春天,公社下达我村一名大学招生指标,经研究,大队党支部和北京驻队干部决定推荐我去上学。当我拿着填好的入学登记表找增山支书做鉴定的时候,他看着表格稍加思索,提起笔,将我在农村的表现进行了褒奖。语句虽简,却无不流露出他对我们知青的厚爱。

杨增山同志,2007年3月30日不幸去世,享年78岁。他临走前半个多月大脑已不清醒,可就在昏迷第六天时,居然说出一句清楚的话:“中国共产党成立已经快86年了!”听到这句话,在场者无不动容,感慨万分。增山支书走了,凡是与他相处过的人,都纷纷对他的孩子们说:“你爸爸是个好人呀!”一句“好人”是对增山支书一生始终忠于党、忠于人民,辛勤为党工作的高度概括。

三

杨明同志近照

杨明,是杨增山的长子。我们来插队时,他还是个“猴娃娃”。光阴似箭,转瞬间,他也退休了。但是他退而不休,进入了关心下一代的工作队伍。2020年8月,被中共延安市宝塔区委组织部聘任为:宝塔区关心下一代工作委员会副主任。作为离退休干部,能够被组织再次聘任,是组织对杨明同志工作水平和政治水平的充分肯定。

杨明继承了他祖父杨逢良和父亲杨增山的优秀品质。他革命理想坚定,热爱党的事业,全心全意为人民服务。1978年,中学毕业光荣入伍,第二年便加入了党组织,是他所在单位同年入伍战友中,第一个入党的。他干一行,爱一行,勤勤恳恳,兢兢业业为党工作。在部队,他担任过陕西省乾县公安消防中队团支部书记;在地方,他担任过延安市宝塔区文学艺术界联合会副主席。

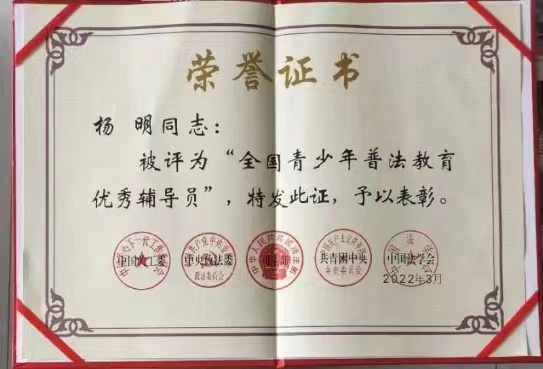

杨明的荣誉证书

青少年是祖国的未来,民族的希望。要让红旗飘万代,重在教育下一代。杨明在关工委工作中,写红色文章,讲红色故事,育红色幼苗。教育青少年听党的话,跟党走,坚定共产主义信念,树立正确的世界观、人生观、价值观,做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2022年3月,杨明被全国关工委入选“全国青少年普法教育优秀辅导员”称号授予名单。

革命薪火,代代相传。杨增山同志的家人在革命的征途上,前赴后继,始终如一,为中国革命和建设事业不懈奋斗!

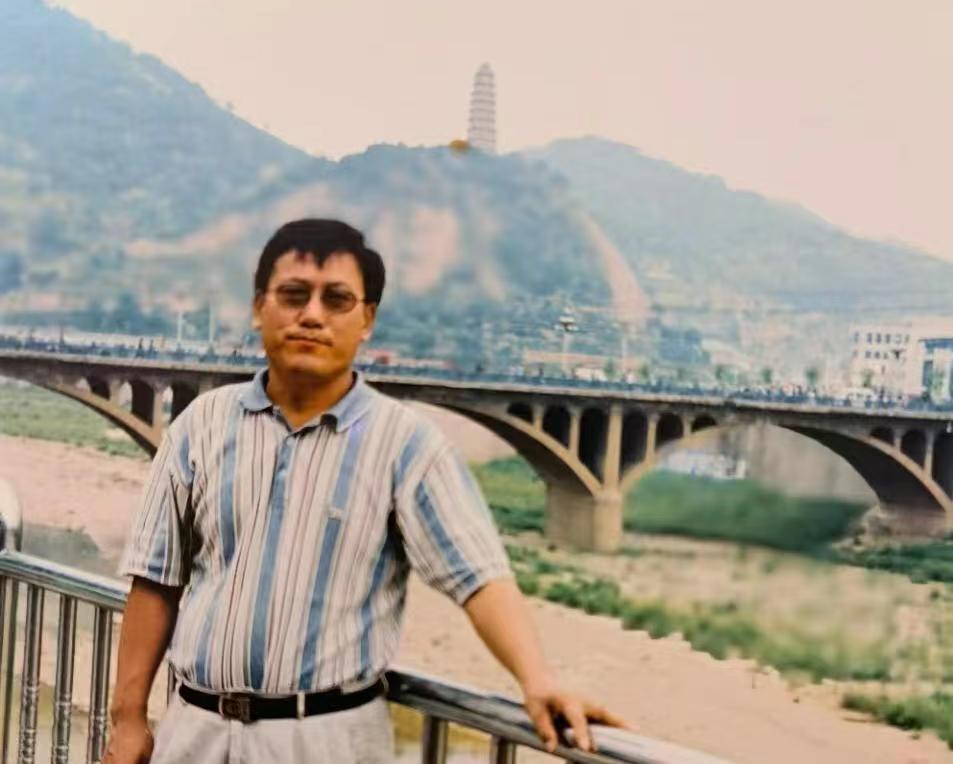

2007年姜华信回延安时留影

姜华信,男,北京市104中学初68届毕业,1969年2月赴延安县元龙寺公社黄屯大队插队,1972年4月入西北大学历史系历史专业学习,1975年7月至2011年12月退休前,相继就职于延安大学、陕西省经济管理干部学院、中共北京市委市直机关工委从事教学与管理工作,曾任讲师、副教授、系党总支副书记、部主任、校委委员等职。

责任编辑:林静