2018年8月中旬的一天,我乘坐的火车终于到达了革命圣地延安,刚下车,一阵凉风迎面扑来,感到特别的舒适。

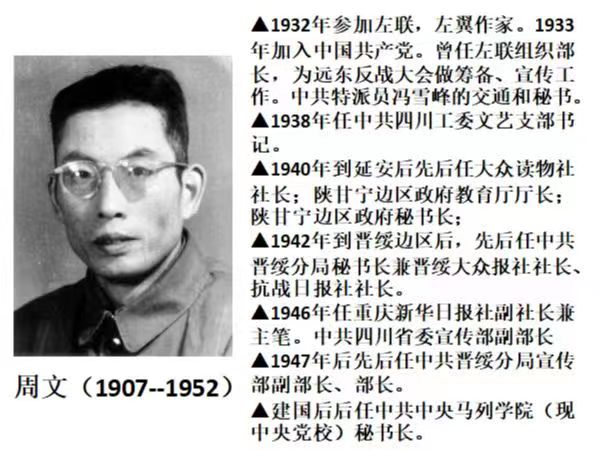

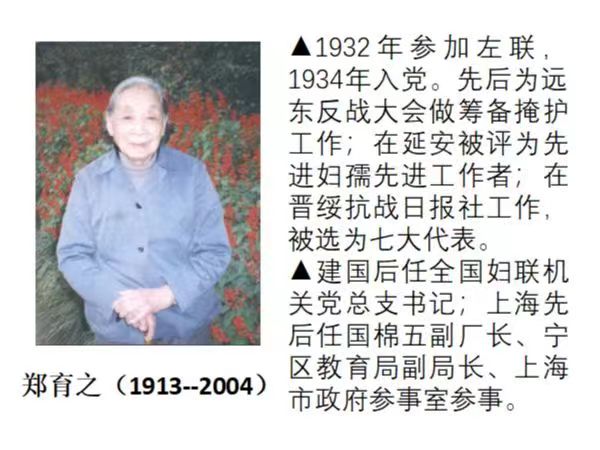

延安虽然不是我的出生地,也没有在这里生活过,但我感觉到这里非常亲切,那是因为我的父亲周文和母亲郑育之在这里工作过,生活过。我每次到延安,都无比地兴奋,睁大了眼睛到处看,寻觅着父辈的足迹。

我乘车前往住地,一路看到车水马龙,比起十年前有不少的变化。放下行李,吃过晚饭,就去观看延安宝塔,可惜参观宝塔的最佳时间已过,上不了山,只好在山下观看。对着延安宝塔,拍下了这次在延安第一张珍贵的照片:“我与延安宝塔”。

父亲周文第一次看到延安宝塔是在1940年2月2日。

去延安,是父亲多年的心愿。1934年,父亲在上海的时候,上海中共江苏省委机关遭到国民党几次破坏,中共上海中央局离开了上海。1935年,红军在长征路上,上海地下党组织与党中央失去联系,被迫停止活动。父母亲与许多共产党员都是凭着自己的党性为党工作。

1935年秋,红军到达陕北。为了解上海党组织的情况,1936年4月25日,冯雪峰接受党中央的指派来到上海,在鲁迅先生那里了解到左联作家们的情况,他决定要见周文。不久,父亲根据鲁迅先生给他的地址,到上海四川北路天潼路车站见到了一位“故人”,原来是老朋友冯雪峰。冯雪峰向父母亲讲了长征和陕北新成立的陕甘宁边区革命根据地等情况,并对父亲说:党组织决定你做我的交通员。父亲接受了党给他的任务,并表示坚决完成任务。从此以后,父亲成为中共中央驻上海联络局特派员冯雪峰的内部交通员。

1936年9月,被国民党抓捕关押三年的丁玲从南京逃出来,按照冯雪峰的安排,母亲郑育之到北火车站营救她后,父亲安排了保护丁玲去陕北的同志等事物,丁玲是最早送往陕北的人。以后,又陆续送走了几批文化界人士去陕北根据地、去延安。父母亲也多想去延安的啊!

1937年抗日战争全面爆发以后,父亲被派回四川开展抗日宣传和文化界的统一战线工作,将广大知识分子、文化人、学者、大学教授团结在一起。在他的努力下,1939年成立了中华文艺界抗敌协会成都分会。但是到成都两年后,他的身份逐渐被暴露。川康临委书记罗世文通知父亲到延安去。

1939年秋,正巧山西二战区阎锡山办的山西民族革命大学到四川招生,党组织主张借此机会把党员和进步青年撤出四川。父亲被聘为民大教授,母亲被聘为民大指导员,他们与民大学员、旅外演剧队100多人于12月8日出发步行北上。这支队伍步行了3000余里,历时56天,终于到达想往已久的革命圣地——延安。

周文在延安

当父亲看见了延安宝塔时,高兴地高喊“我们到延安啦!我们到延安啦——!”说着连帽子也抛到空中去了。

父母亲到达延安两三天后,因为没有领到延安八路军的衣服,穿的还是二战区发给他们的衣服。他们吃过晚饭,与延安的同志们到延河边上散步。这时,从对面不远处走来几个人,其中一个身材魁梧的人对父亲说:“你们是刚到延安的吧?看你们穿的衣服就知道你们是二战区那边来的人,听说前几天有100多人到了延安,带队的人其中有一个作家叫周文,对不对啊?”父亲看着他,正在纳闷这人是谁啊?旁边一个人说,他就是毛主席。父亲激动地握住毛主席的手说:“毛主席,几年前就想见到您了,可是一直来不了,现在真的见到您了。”父母亲向主席作了自我介绍,毛主席约父亲第二天到他的窑洞去细谈。

第二天,父亲到了杨家岭毛主席的窑洞。毛主席与父亲谈话,询问了几个问题:关于三十年代国防文艺与民族革命战争的大众文艺两个口号论争情况;鲁迅先生逝世前后情况;左联解散情况。父亲还向毛主席汇报了他自己参加革命以后的工作情况。

毛主席对着热衷于文艺大众化的父亲,讲了延安的情况:延安很穷,文盲很多,这里的干部、群众文化水平都有待提高。毛主席提出建议,要办一个群众看的报纸,在延安很需要这样的一份报纸来提高他们的文化水平。毛主席把办报纸的事交给了父亲。父亲听了非常高兴,连声说:“办这样的报纸太好了,太好了。”毛主席对父亲说办报经费由中央解决,办报人员叫父亲向中央组织部去要,希望父亲把筹建的计划拿出来,并说有什么困难提出来,中央可以帮助解决。他们的谈话愉快地结束了,父亲向毛主席表态:“党交办的工作任务一定努力完成。” 父亲认为要让更多的人“成为大众的文化人,成为大众的作家,那么我们的大众化文化运动,内容就更丰富,质量就更提高,新民主主义文化,也就更加向前发展。”他决定接受毛主席的建议,办一个大众读物社。

到延安后,每人每天必须投入大生产运动,参加开荒劳动,但每天一停工,父亲就到组织部物色编辑人员;在杨家岭的山坡上寻找合适的地方作为大众读物社的社址;思考大众读物社需要办几个科室;怎么样才能办好报纸等等。在毛主席的关怀下,中央组织部安排杜桴生、白彦博来配合父亲筹建大众读物社,分担党务和行政工作。父亲也很快到青年工作委员会找到了在四川办通俗报比较有经验的,比他早半个月先到延安的胡積伟,邀请他携手创办一张大众化的报纸。

1940年3月12日,大众读物社成立了,隶属陕甘宁边区党委。社长周文、副社长杜桴生,大众读物社的报纸科、通讯科和丛书科的一切工作由社委会领导。社址在杨家岭半山坡上,社里的编辑、记者及工作人员约30多人。

母亲郑育之因肺病尚未痊愈,中央组织部就没给她分配工作。她便在大众读物社担任了会计,也成为了大众读物社里的一员。她带病工作,还尽可能地把工作做好。1941年3月,得到了中共中央妇女运动委员会颁发的模范妇儒工作者、模范妇女的奖状。

大众读物社从成立那天起,自始至终,父亲都强调和坚持文艺大众化。他主持了大众读物社的成立大会,向编辑们介绍文艺大众化和报纸大众化运动的历史进程,宣传鲁迅文艺大众化的思想和列宁、毛泽东关于文艺为工农兵服务的理论思想,鼓励大家安心从事大众化工作。父亲带领大家扎扎实实地干起了文艺大众化的工作,他要求所有的编辑记者随身有个小本本,记录收集和掌握群众的词汇,熟悉工农的生活和感情及他们的需求。将陕北的语言、音乐、民歌等成为社内每个干部的必修课,形成了一个规定。以大众读物社为中心,各县、区、乡建立通讯网和读报组,通讯员由基层干部、中小学教员担任,把身边的新闻、故事和群众的意见写成稿件、信件投交到大众读物社,形成了一个社——通讯网——读报组的通讯组织体系。通讯员给群众读报,又将群众的故事写稿交到社里,由社通讯科负责给通讯员回信。这样既提高通讯员的写作能力,又使报纸内容从群众中来,真实、生动,贴近群众、贴近生活。

父亲带领胡積伟及编辑们搬进尚未干透的新窑洞,开始试编《边区群众报》。1940年3月25日,《边区群众报》创刊,胡绩伟任主编。由毛泽东题写报头。《边区群众报》是陕甘宁边区党委机关报。1940年10月边区党委改为陕甘宁边区中央局,《边区群众报》即改为陕甘宁边区中央局机关报。报纸初期为四开两版的石印报,旬报,纸张用延安自产自销的黄色马兰纸。第11期起改为四开四版的铅印报,周报。以后逐步改为日报,四号字体。要求每篇文章必须是不足千字的短文。

社里大多是外来人员,都不懂当地方言,请边区的知识分子赵守一共同来办报,担任报纸编辑科科长,对报纸运用边区口语起了很大作用。在办报初期,每逢在审稿时,社里的编辑人员参加伙房工作,伙房里的伙夫及勤杂人员被请来参加审稿,稿子读给他们听,如果说“解不下”,就说明是听不懂,稿子就必须重新修改,甚至重新写,直到他们说“解下了”,达到圆满效果了才完稿。稿子要用当地老百姓的群众语言,和通俗的大众语、白话文的文字撰稿。严格地不用封建的、落后的、旧文言的词语,不用生僻字。采用陕北民间流传的说书、秧歌、猜谜等通俗的群众喜闻乐见的形式来宣传中央的路线方针政策,坚持实事求是,歌颂英雄模范,反映群众的意见和呼声,宣传科学知识指导农业生产及生活。适合当地人民阅读,适合于边区文盲多、文化低的实际情况,使识字少的人能看得懂,不识字的人听得懂。

把《边区群众报》办成具有边区特色的报纸。群众亲切地称它为:“咱们的报纸”。当地群众编了一个顺口溜:“有个好朋友,没脚就会走,七天来一次,来了不停口,说东又说西,肚里样样有,交上这朋友,走在人前头。”基层干部出差、下乡,口袋里少不了要带上《边区群众报》。在《边区群众报》一周年时,胡绩伟总结说:“《边区群众报》是在‘字数少’、‘内容多’的狭缝当中奋斗,一方面要做到通俗明白,多样化、活泼有趣,来正确地宣传重大的政治任务,一方面又要做到短小、精干、具体,去适合文化落后的边区群众。”在交通不便,仅有150万人口的陕甘宁边区很快就发行到1万多份。《边区群众报》深受延安及它周边地区成立的通讯员小组和读报组的欢迎,深受基层干部与农民群众的欢迎和热爱,使得广大群众听到了党中央的声音,同时,群众的文化水平得到了大大提高。干部执行党中央和政府的政策正确与迅速,推动了各项工作的发展。

大众读物社成立后,丛书科同样是用通俗易懂的文字编辑出版各种内容的小册子。在一周年的时间里,总共出版了十一种丛书。其中《夏天的卫生》《怎样养娃娃》这一类的医药科学丛书特别受老百姓欢迎。

大众读物社的来稿无论是否用过,都必须由社里通讯科的编辑回一封信,说明稿子的优缺点,还具体指出问题在何处,如何修改等等,以提高读者和通讯员的积极性和写作能力,但时间长了,来稿越来越多,这个回信工作十分繁重,也有很多来稿存在共同的问题。为了更好地提高通讯员的写作水平,父亲带领胡采等人创办了《大众习作》,刊名由毛泽东提写。第三、四合期起,根据毛泽东的意见又换了他第二次提写的刊名。

《大众习作》中设有“论文”“工作经验”“习作”“习作与改作”“公开信”等栏目,第四期增加“名著研究”和“工作往来”,第五六合期时,又增加了“通讯组与读报组”栏目。《大众习作》真正成为了大众习作的园地,上面的内容除了诗、歌、小说、报告、通讯之外,还有关于写作经验一类的稿子,又有理论又有具体指导的文章。内容丰富、形式多样。同样深受当地群众和干部的喜爱与欢迎。不少通讯员通过它提高了写作水平。

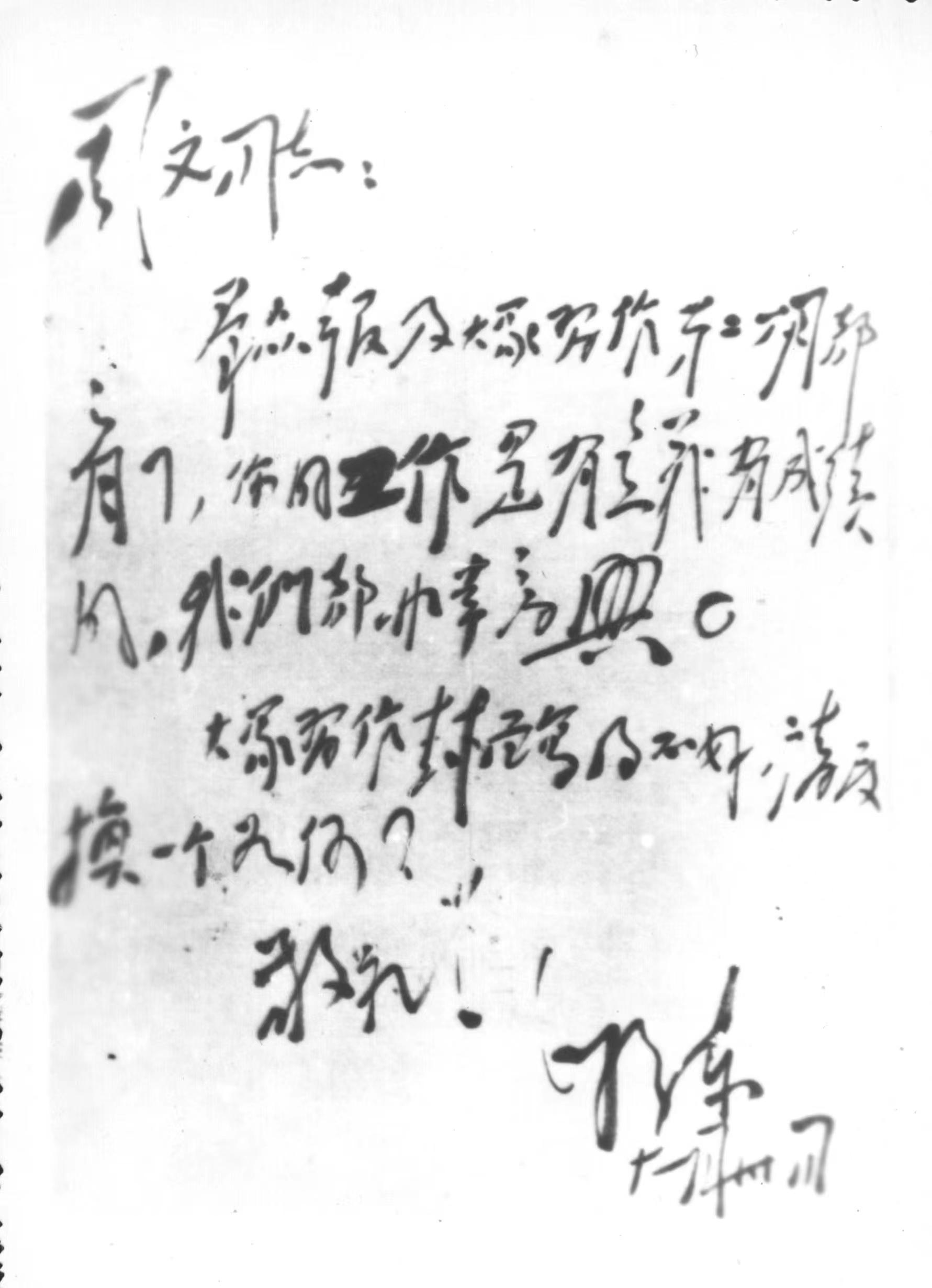

1940年11月30日,毛泽东在给父亲的信中说:“周文同志:群众报及大众习作第二期都看了,你的工作是有意义、有成绩的。我们都非常高兴。”

毛泽东给周文的书信

1941年4月,茅盾在离开延安后写了《抗战时期中国文艺运动的发展》一文中,对《大众习作》扶持青年习作者的作法十分赞赏,他说:“这对于青年的写作,一定有很大的帮助,他们由此更可以学习怎样练字、练句,怎样布置章段,乃至全篇的结构,人物描写。”

1941年8月16日《解放日报》报导:新华书店所售报刊与书籍以解放社与大众读物社出版的书为多数,尤以通俗读物供不应求。

1946年3月,《边区群众报》创办六周年时,毛泽东又为该报题字:“希望读者多利用报纸,推动工作,学习文化。”中共西北局书记习仲勋写文章表扬与庆贺说:“日本打败了,边区较前巩固了,《边区群众报》是有很大功劳的。”

父亲在延安时间并不长,两年多的时间里在文艺大众化、新闻大众化、政府公文大众化、新民民主文化工作大众化上做出了突出的成绩。他把左联精神带到了延安,又高举了毛泽东文艺为工农兵服务的旗帜。带领了一批年轻的文化人努力实践,使鲁迅先生提倡的文艺大众化思想在延安发扬光大。

我在延安还参观了延安革命纪念馆、延安文化艺术纪念馆、延安清凉山新闻纪念馆、西北局纪念馆等地方,这几个纪念馆里都有父亲的照片和毛主席给他的亲笔信,我心里无比的自豪。我对父亲母亲无比的崇敬与热爱。

1942年8月,周文离开延安前的全家合影。自左至右分别为二女儿何靖康、儿子何俭朝、周文、大女儿何文康、妻子郑育之

父亲是一个作家,一辈子热爱文学,但他所有的工作全部听从党的安排,多少次都放下自己的写作计划,为了人民的利益而牺牲个人的利益,去全身心地做好党交给的每一项任务。父亲始终没有忘记他对党许下的诺言,为无产阶级的革命事业,为了党,献身到底!

(作者:周七康)

责任编辑:林静