“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com,投稿时,邮箱主题和稿件首页均注明“延安情征文原创稿”。联系电话:010-67052722

我的延安情是从小注入心灵深处的。

很小的时候,我学会的人生中第一首红色歌曲,是母亲教给我的《延安颂》。那是一个周末的早晨,我被动听的歌声吵醒,一阵优美的旋律从厨房传来,母亲边做早餐边唱:

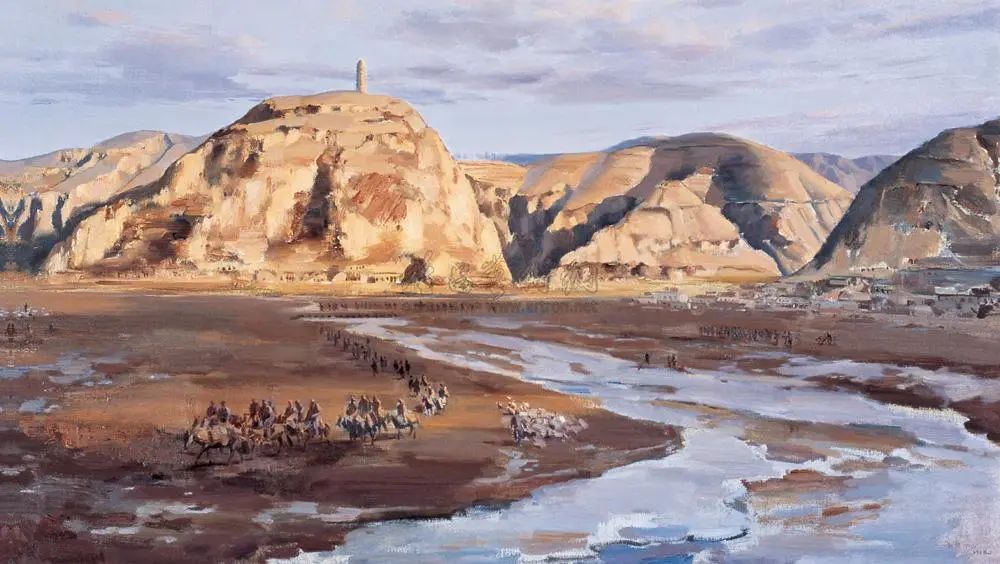

夕阳照耀着山头的塔影/月色映照着河边的流萤/春风吹遍了坦平的原野/群山结成了坚固的围屏/啊,延安/你这庄严雄伟的古城/到处传遍了抗战的歌声……

我跳下床,跑到母亲身边问:“这是什么歌,怎么这么好听?”

母亲告诉我,这首歌叫《延安颂》。当时,我刚刚5岁,虽然记住了“延安”这两个字,但我不懂“延安”是什么。在幼儿园听惯了“拉大锯,扯大锯,姥姥门前唱大戏”的儿歌,再一听《延安颂》的曲调,真好听!我求着母亲教我,且竟然很快就会唱了。虽然依旧不懂歌词的含义,但我却记住了这句歌词:“延安,你这庄严的古城,到处传遍了抗战的歌声”。

母亲给我讲解了这首歌来历。那是抗日战争爆发后的1938年,由当时在延安鲁迅艺术学院学习的郑律成创作,毛主席和党中央其他领导听后非常喜欢。这首歌便迅速在燃烧着抗日战火的中华大地上传唱开来。

我更加好奇地问,延安是什么地方?母亲告诉我,延安是毛主席和党中央工作过的地方,是中国革命的圣地。母亲还告诉我,他们那一代人心中都有一份浓浓的延安情。

母亲是个老八路。原本,1942年毛主席发表《在延安文艺座谈会上的讲话》后,她就要去延安的。但是,1942年日寇在华北发动了“五一”大扫荡,革命的需要阻挡了她去延安的脚步,母亲受命继续留在冀中军区工作。1953年,中国少年报曾发表过一篇报道《梁东景智救女八路》,里面写的就是母亲的故事。

母亲的讲述,在我幼小的心灵中,种下了一颗延安情的种子。

长大后,我参军入伍,成为原总政话剧团的演员、编剧和导演。此后,我的延安情又在工作中不断加深,不断升华,不仅成为工作的动力,更变成一生都割舍不下的情怀。

当初我刚话剧团,就非常幸运遇到了一位老革命、老首长,也是我的恩师——团长、导演李吟谱。他16岁到延安,是延安鲁迅艺术学院培养出来的优秀话剧导演。老团长除了指导我演戏、编剧外,跟我讲的最多的就是延安精神中的“全心全意为人民服务”。具体到文艺工作,就是毛主席在延安文艺座谈会上的讲话中提到的,“我们的文学艺术是为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作,为工农兵所利用的”。

当年,在《讲话》精神的指导下,广大革命文艺工作者坚持为人民大众、为工农兵服务的方向,深入农村、工厂、部队,开展了大规模群众性文艺活动,一大批优秀作品相继推出,如李季的长诗《王贵与李香香》,柳青的《铜墙铁壁》,欧阳山的《高干大》,赵树理的《小二黑结婚》,以及众多美术家、音乐家的作品,给延安文艺园地带来了百花争妍的新局面。郭沫若惊喜地写道:“这是一个新的时代,新的天地,新的世纪。”徐悲鸿感慨:“新中国的艺术,必将以陕北解放区为起点。”

1945年,延安鲁迅艺术学院集体创作的歌剧《白毛女》引起巨大反响,成为中国歌剧发展史上的一个里程碑。而《白毛女》的作者之一丁毅,后来成为原总政文工团副团长。我曾有幸得到丁团长的教诲,对其说过的一句话印象尤为深刻——“我们的文艺工作者,特别是军旅艺术家,永远要把延安情装在心里。要永远记住我们为谁写戏,为谁演戏……”

李团长和丁团长的教诲,让我明白了应该做一个什么样的军旅文艺战士。尤其是他们身上那股浓浓的“延安情”,也传递给了我,带给我无穷的工作动力。

我的本职工作是演员。从入行到退休的40多年间,我陆续创作、拍摄或主演了《于无声处》《决战淮海》《重庆谈判》《李世民》等上百部话剧、电影、电视剧,荣获多项军内、国内大奖。舞台演出之外,我还主动申请到基层部队体验生活,创作排演多幕话剧、独幕剧、歌剧以及评剧、话剧等文艺作品,讴歌官兵风貌,激励兵心士气。从1978年起,我开始利用业余时间为中央人民广播电台和省市地方电台录制音频节目,《高山下的花环》《凯旋在子夜》《我的父亲邓小平》等多部作品广受听众好评。

曾有记者问我:“你在表演、编剧、导演、广播等这么多艺术领域拼搏,并都获得了成功,你不累吗?”我这样回答他:“前辈的延安情传递到了我的身上,变成工作的动力,给了我用不尽的力量。”

这种延安情,在我退休后依然在指引着我发挥余热。

退休后,我经常参加各地举办的朗诵艺术演出,其中很多都和延安有关,也让我有机会在舞台上重温延安情、传播延安情……

2017年9月,由文化部、中国作家协会和湖北省人民政府主办的第五届中国诗歌节在湖北宜昌隆重开幕。我和虹云合作朗诵贺敬之的名篇《回延安》。当朗诵到:“心口啊,莫要这样厉害地跳,灰尘呀,莫把我的眼睛挡住了。手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上……”我的眼睛湿润了,眼前仿佛出现了千千万万个为了革命理想,奔向延安的中华好儿女。等到朗诵完“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。千声万声呼唤你——母亲延安就在这里!”这段文字时,我已声音哽咽,双眼噙满泪水。

当晚,有记者问我:“你朗诵的《回延安》特别感动人,请谈谈你的艺术处理。”我只回答了一句话:“贺敬之前辈的这首诗,字字句句都饱含着浓浓的延安情,而我也有着同样的发自肺腑的延安情。”

2021年,我应邀来到延安,导演一台延安军民庆祝建党百年的综艺晚会。在策划晚会方案时,我提出要突出“坚持真理、坚守理想,践行初心、担当使命,不怕牺牲、英勇斗争,对党忠诚、不负人民”的伟大建党精神,对演员的要求就是一句话:用浓浓的延安情来诠释每一个节目。

整台晚会,我用炽热淳朴的腰鼓舞配合信天游的曲调开场。紧接着,用陕北老中青三代人合唱《没有共产党就没有新中国》拉开演出的序幕。之后,情景剧《夏明翰》、朗诵《黄河大合唱》、京剧《红灯记》《智取威华山》等节目接连登场。晚会尾声,当歌唱家王静演唱完《江姐》的经典名曲“绣红旗”之后,我让舞台的大屏幕播出一组快闪:

电影《烈火中永生》中江姐、许云峰在刑场高呼:“中国共产党万岁!”

电影《董存瑞》中董存瑞手托炸药包高呼:“为了新中国前进!”

电影《狼牙山五壮士》中五壮士跳崖前高呼:“打倒日本帝国主义!”

电影《英雄儿女》中王成手持爆破筒高呼:“为了胜利,向我开炮!”

快闪放完,剧场里静极了……

主持人缓缓地走上舞台,轻轻地说:“真静啊,静得我都能听到你们的心跳声。此时,我觉得说什么都是多余的,但是我知道,此时此刻大家和我都有一个共同的心声,那就是没有共产党就没有新中国!”

演出结束,电视台采访我,除了赞誉之词外,又问了一个同样的问题:“您的艺术灵感来源于何方?”我告诉他,“因为我从小就有一种延安情,这种延安情又在后来的工作中,不断加深,不断升华,成为我一生割舍不下的情怀。”随后,我又补充说:“当演员时,我要在舞台上演出延安情;做导演时,我要向演员传递延安情!延安情是一颗红色的火种,作为文艺工作者我们要代代传承下去!”

(作者:刘纪宏)

责任编辑:林静

特约编辑:江淮

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久