“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com,投稿时,邮箱主题和稿件首页均注明“延安情征文原创稿”。联系电话:010-67052722

革命圣地延安与石油的情缘,源远流长。

延安及其所属的广大黄土塬区,不仅是石油命名的地方,也是中国石油工业的发源地。作为长庆油田的主要生产区域,延安精神还是长庆石油企业文化的主要来源。

一

中国人很早就发现了石油及其用途。班固所著《汉书·地理志》载:“高奴县有洧水,肥可燃。”段成式《酉阳杂俎》卷十:“高奴县石脂水,水腻,浮水上如漆,采以膏车及燃灯,极明。”高奴县就是当时的延川县,现为延安市的一个县。

北宋元丰三年(1080年),已到知天命年龄的沈括出任延安府太守。在西北前线对抗西夏入侵的军旅生涯中,他不忘考察当地百姓利用石油的情形,在科学专著《梦溪笔谈》里,详细记录了石油的存在状态和开采过程。原文记载:鄜(fū)、延境内有石油,旧说“高奴县出脂水”,即此也。生于水际,沙石与泉水相杂,惘惘而出,土人以雉尾挹之,乃采入缶中。颇似淳漆,然之如麻,但烟甚浓,所沾帷幕皆黑。余疑其烟可用,试扫其煤以为墨,黑光如漆,松墨不及也,遂大为之。其识文为“延川石液”者是也。此物必大行于世,自余始为之……

翻译过来的意思就是:鄜州、延州境内有一种石油,过去说的“高奴县出产脂水”,就是指这种东西。石油产生在水边,与砂石和泉水相混杂,慢慢流出来。当地人用野鸡尾沾取上来,采集到瓦罐里。这种油很像纯漆,燃起来像烧麻杆,只是冒着很浓的烟,被熏过的帐篷都会变黑。我猜测这种烟可以利用,于是试着采集起来做成墨,墨的光泽又黑又亮,品质比松墨还好。于是就大量制造这种墨,并给它标上名称,叫做“延川石液”。这种墨以后一定广泛流行在世上,不过从我开始做它罢了……

沈括记载的鄜、延,即鄜州(富县)和延州,就是现在延安市的富县、延长和延川一带。长庆油田的老领导胡文瑞院士早年曾撰文《沈括的贡献》,系统总结其四大贡献,即“发现石油、命名石油、定义石油和预言石油”。由此可见,石油在中国被发现并命名,距今至少已有1000多年,地点就在古代的延安。

二

延长石油的骄傲:中国陆上第一口油井“延一井”

延安一带的石油,从清末勘探开发,到革命年代做出积极贡献,走过一条艰难曲折之路。

1907年,清政府在延长县钻成一口开发井——大陆第一口工业油井。1944年5月,伟人毛泽东为陕甘宁边区特等劳动英雄——延长石油厂厂长陈振夏亲笔题词“埋头苦干”。1970年冬发起的长庆石油大会战,“第一分指挥部”逾万将士入驻富县。1983年,长庆油田在安塞县谭家营完钻“塞一井”——发现安塞油田。1993年打成的“塞平一井”,则是长庆的第一口水平井。

50多年的勘探开发,长庆油田闯出了一条艰苦卓绝的发展之路,从一个年产原油100万吨左右的小油田,一步步突破发展,核心技术日益成熟。现在的长庆,以年产油气当量超过6500万吨成为中国排名第一的油气田企业,在延安包括安塞、吴起和志丹境内,开发出多个油田,创建了“安塞模式”,丰富了石油文化。

长庆文化的3个最主要来源:延安精神——艰苦奋斗;大庆精神——铁人精神;解放军精神——一切行动听指挥。其中的延安精神,成就了长庆人独一无二的文化传承。

延安精神在长庆油田最重要的外在表现,就是“好汉坡”。

“好汉坡”隐于安塞油田深处,本是一面紧夹着深沟的黄土高坡,海拔约1300米,坡度70度左右,人称“阎王坡”。因山势险峻,沟壁陡立,常有人畜不慎滚下坡摔伤摔死,当地流传过这样的顺口溜:“上了阎王坡,十人九哆嗦;从上往下看,吓得魂魄落。”

1990年8月,坡下的“王三计量站”建成投产,管理着东西两面山上的16口油水井。当时全站8名职工,平均年龄只有21.4岁,在日复一日上坡下坡的巡线中,他们硬是走出了一条石油路。那些年的一线井站,巡井是主要工作。每一次巡井,每一次爬坡,没有“不到长城非好汉”的劲头很难爬上去。时间长了,站上的采油工自称“好汉”,“好汉”爬的坡,也就成了“好汉坡”。后来,一位青年采油工写出了誉满油田的诗句:“好汉坡上好汉多,风似钢刀雨如梭;让那青春来拼搏,莫将岁月空蹉跎。”

“好汉坡”随之成为模范,在安塞油田大开发中发挥了精神引领作用。

原石油工业部部长、中国石油天然气总公司总经理王涛两度登上“好汉坡”。在一次谈话中,他感慨地说:“作为一名老石油,这一生有两个地方让我感动:一个是塔克拉玛干,一个是长庆油田”。王部长的“安塞油田出好汉、好汉坡上好汉多”题词,镌刻成了“好汉坡”的里程碑。

在安塞油田,我曾三上“好汉坡”,深入生产一线,体验石油文化的精神内涵。

长庆油田开发的鄂尔多斯盆地油气田,是国际上典型的“三低”(低渗、低压、低丰度)油气资源,常规技术难以实现经济有效开发。

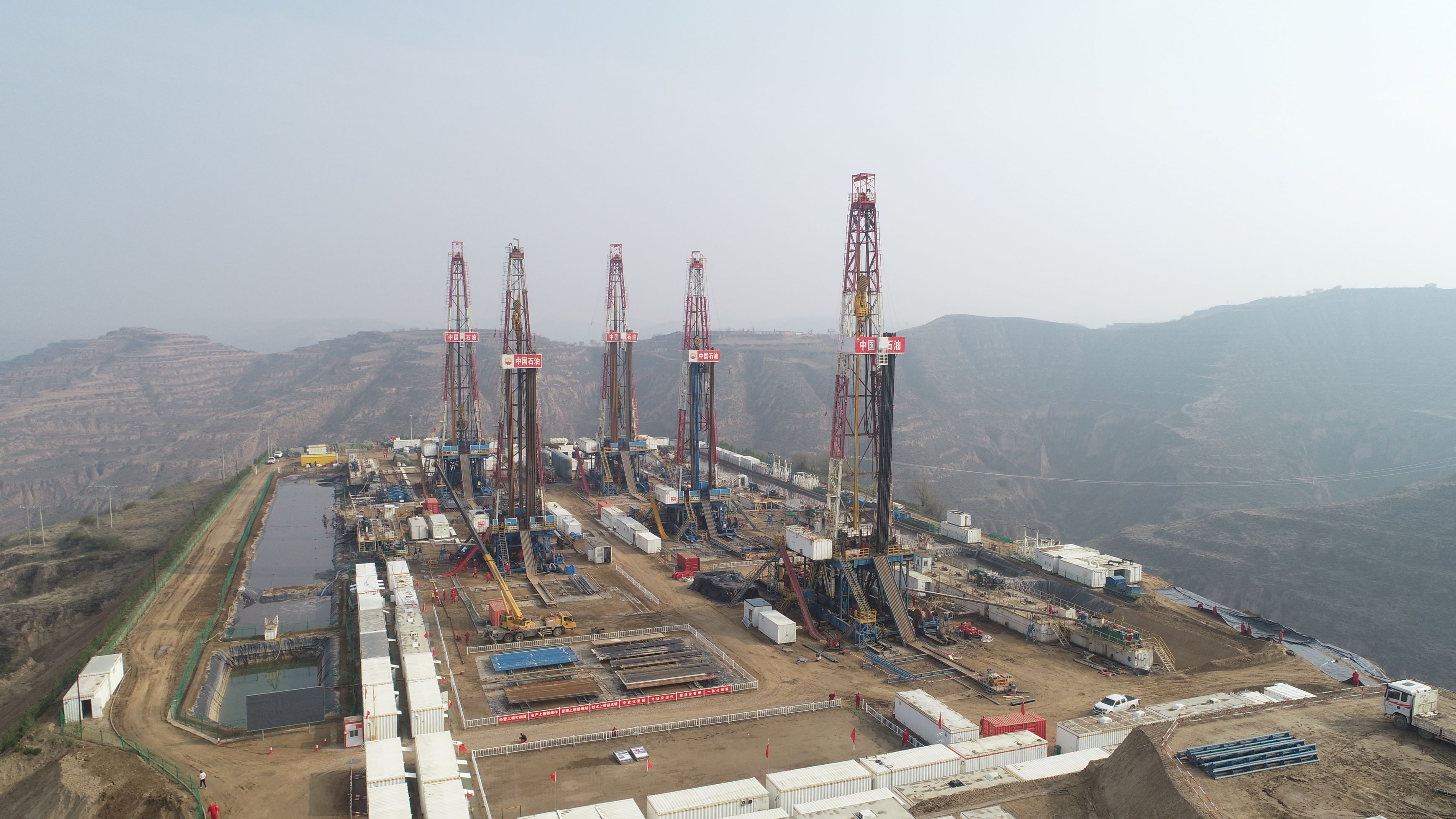

1997年夏,作为共青团代表,我跟随共青团甘肃省委考察组爬上“好汉坡”,探寻青年突击队的足迹。2006年冬,在采油一厂参加基层民主管理经验交流会,我再次到“好汉坡”参观学习。2020年10月末,利用来延安讲课的机会,我又主动要求爬上“好汉坡”,重温激情飞扬的记忆。兴高采烈爬上去,“好汉坡”依旧,当年的好汉井却老矣,取而代之的是一组5口丛式井,日夜不停地开足马力生产。

随着年产量突破300万吨的现代化采油厂建成和持续发展,延安一带的采油井场早已实现无人值守和标准化管理,原油的味道不会轻易飘散出来了,那种熟悉的气息也成了往事。

三

在延安与石油结缘,激发了我的写作热情。

1992年10月,我跟着科研小组从甘肃庆阳出发,途经著名的直罗镇,头一回到延安。那些年交通不便,中途还必须在富县住一夜。老旧的吉普车第二天下午进入延安市区,停靠在延河大桥边的空地上,再启动的时候,还要几个人推着跑几步。那天傍晚,我们一行人在二道街吃羊肉饸烙面,我还对技术人员说起“高奴县有洧水可燃”的记载。

30多年来,我数十次到过延安。在钻井现场取芯、跟采油一线的技术员讨论开发方案……一次次亲历了能根治晕车症状的盘山路,努力把自己打磨成钢铁石油人的一员。

上世纪90年代,各种拉运设备和开采原油的重型车,在通往油区的黄土路上碾压出半尺厚的尘土。有一个形象的比喻说:“安塞油田苦不苦,一天要吃四两土;白天吃不够,晚上还得补。”亲身感受之后,我在短篇小说《野花》的开头这样描写:蹦蹦车冲起一道黄烟,猛然间在镇中间的土街上停住了。柳叶从后箱里跳出来,双脚落地不稳,往前就势跪在地上,手里抓着的蓝花布包轻快地淹没在浮土里。

后来,我到安塞油田采访,驻扎在第一口水平井场,拍摄工人们开展岩心描述的作业过程,也到王窑、杏河、坪桥等地去拍摄石油开发的火热场面,甚至赶夜路跑到谭家营,拍摄到安塞油田发现井塞一井的珍贵镜头。

再后来,我在两年间参与拍摄了4部有关地质剖面的电视专题片。拍摄延长组大块砂岩、三叠系齐整石板的场地在延安,拍摄大陆第一口油井、范仲淹题写在石壁上的“嘉岭山”,就在宝塔山下。期间,我还曾夜宿军民大生产的南泥湾,听取稻田里蛙声一片,被“陕北的好江南”惊艳到。

1997年春,我第一部发表在省级刊物的中篇小说《黄金季节》,写的就是以王窑采油大队为代表的安塞油田。包括后来获奖的几部短篇小说,文中的背景和民风民俗也都有陕北乡村的味道。那些性格迥异的石油人,那些情感丰沛的当地村民,唱着民歌扭着秧歌,激发了我的写作灵感。如果说我的作品可以分为农村和石油两大主题的话,那么,很大一部分石油题材的作品中,都离不开延安、离不开安塞油田的影子。

一次次去延安,在宝塔山上、杨家岭前、枣园里驻足沉思;一次次回安塞油田,在“好汉坡”、王窑作业区、坪桥沟井站流连忘返,我不止一次的想过这样的问题:这里的石油开采条件举步维艰,却为什么能在60多年的岁月里始终突破向前?二者有何关联?

我的答案很简单:石油之名源自延安,这里的石油工业得到跨越式发展,离不开数万石油儿女的艰苦创业和科技攻关,更离不开文化底蕴的滋养和延安精神的激励,二者的关联,就是民族自豪感,就是延安精神在新时代的再现。

总是延安情,都有石油缘。

(作者:李建学)

责任编辑:林静

特约编辑:江淮

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久