“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

投稿邮箱:zhonghuahun1921@126.com,投稿时,邮箱主题和稿件首页均注明“延安情征文原创稿”。联系电话:010-67052722

时光流逝,几年前我陪老母亲了却她去延安的心愿。那次延安之行,至今萦绕于心,言犹在耳。

我的母亲是个普通的农家妇女。说起去延安,还得从她先前的北京之行开始。2014年,已经76岁的母亲说她今生有个未了的大心愿,就是想去北京看看天安门,瞻仰毛主席遗容。我们兄弟姐妹几个心里明白,养育子女的艰辛与父亲的早逝,使渐老的母亲早已体弱多病,远行的机会越来越少。所以,对她的心愿,我们自然特别重视。为此,我专门请假,陪她坐飞机去北京实现愿望。

记得那天是5月18日,我们在天安门广场看完升国旗仪式后,便进入毛主席纪念堂瞻拜。母亲先是把手中的鲜花恭恭敬敬地献在毛主席雕像前方,深深地鞠了3个躬,而后随着移动的人流进入了瞻仰厅。当看到大厅正中安放的水晶棺里躺着的毛主席遗体时,母亲的眼里一下子涌出了泪水,合十的双手始终没有放下来,还边移动边轻声地念叨着什么。走出纪念堂,她对我说:“天安门和毛主席今天都看到了,我来北京的目的已经达到,别的地方逛不逛都行。后面如果有机会,我还想去一趟延安,看看毛主席带人打江山的地方。”

当时,我以为母亲只是随口一说,便也随口答应了。没想到,几年后的清明节前夕,她又一次提出来要去延安,说是趁身体还能动,到延安看看,死也能瞑目了。我没有理由拒绝母亲的要求,便决定全家人一起陪同她前往。考虑到距离延安较远,母亲又已是82岁高龄,腿脚也不好,我便和儿子开自家车前往,以便途中让她尽可能的方便舒适些。

2019年4月4日,我们早上6点从家里动身,驱车7个多小时,来到了这座庄严而神圣的红色之都。

那天,阳光明媚,蓝天如洗。初夏的延安城,万木葱茏,青山苍翠,宝塔巍巍,延河潺潺,游人如织,一派生机蓬勃的景象。

延安,是举世闻名的中国革命圣地。1935年10月,党中央和中央红军经过艰苦卓绝的长征到达这里。此后,在这个被誉为“三秦锁钥,五路襟喉”的地方,党中央和毛主席等老一辈革命家生活战斗了13个春秋,领导中国革命事业实现历史性转折,扭转了中国的前途命运,奠定了新中国的基石,谱写出可歌可泣的历史篇章,也孕育出伟大的延安精神,使延安成为中国革命的落脚点和出发点。

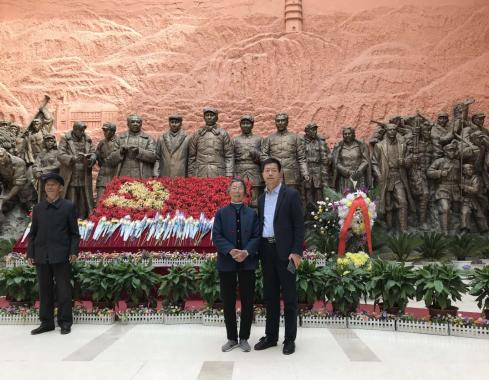

我们的延安游首日正是清明节。在延安枣园革命纪念馆大厅,平时花钱很节约的母亲特意让我买了一个大大的花篮。在把花篮敬献在毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时等伟人的群雕正面后,她又带着我们一家人庄重地行了跪拜礼。我突然明白过来,母亲选择清明时节来延安,是有着祭奠伟人的特别心意。

母亲年轻时左脚受过伤留下了顽疾,平时走路一多就会肿痛。但是那几天,她每到一处,都是顾不上歇息,忍着脚疼腿肿,虔诚地认真听、仔细看。平时话不是很多的她,在这里也好像有说不完的话,诉不尽的衷肠,道不完的崇敬之情,眼睛里总是闪烁着深情的泪光。在好几处的参观现场,她都会指着一些遗物对我们说:“你们看看红军当年穿的啥、吃的啥、住的啥地方呀,真是太艰苦了。为了老百姓过上好日子,他们出来吃苦受罪,跑到这穷山沟里拼着命闹革命,打江山,真不容易啊。没有他们就不会有新中国……”我和家人也一直很认真地边听边看边应答着。母亲浓浓的关中西府方言,也时不时地引来讲解员和一旁游客感慨而热情地附和。

延安有许多地方特色小吃。当母亲听讲解员说,由于敌人封锁,当时红军将士们只能吃红糙米饭和无油无盐的南瓜汤,而且还不能保证天天吃得到,经常饿着肚子参加战斗时,便要我们也体验一下这种滋味。于是,在3天时间里,母亲就点了两次红军餐,其中一次还特意吩咐厨师不要在野菜里放调料,结果刚吃了一口,就让我们食欲大减。红军餐主要由红米饭、蒸红薯、糯米糍粑、南瓜汤、干辣椒、山野菜等组成,只看这些食材,就能让人想象和体会到当年红军将士在没有油盐的情况下,仅靠白水煮的方式,做出来的味道是怎样的苦涩。更何况,他们还要时常面对风餐露宿的艰难险境。

怀着对延安的特殊情怀,母亲说,这是她今生第一次也可能是最后一次来这里,让我们在各个景点都给她多拍照留念。于是,在宝塔山、枣园、杨家岭、王家坪、凤凰山麓等多处革命旧址、毛泽东旧居前,我们都给她留下了神采焕发的影照。在南泥湾看到当年大生产时的纺线车,母亲还现场演示了在生产队劳动练就的纺线技能,并且给我和学纺线的几个年轻人指导了技术要点,赢来围观游客阵阵掌声。

我们是怀着依依不舍的心情离开延安的,母亲的心愿已了,就是我最大的满足。当我问起她,此行有什么收获时,母亲竟毫不迟疑地说:“这算是我今生最大的一次朝圣吧。以前只在书报上和电影电视里看到听到过延安,现在亲历过后,让我明白了两个理:一个是人干什么都要有一种精神,就像毛主席他们在当年那么恶劣的条件下,既要自己生产粮食保障生活,还要带兵打仗领导人民革命,就是靠艰苦奋斗的精神取得了胜利;再一个就是,要有感恩之心,共产党为老百姓打下了江山,如今,国强民富了,咱们可不能忘本,一定要珍惜这来之不易的幸福生活,只有爱党爱国实实在在干事才是正理;最后就是,希望你们能把延安精神作为咱们的家风家训传下去……”

说实话,我很惊讶母亲一个农村老太太竟然有这么高的认知与情怀。仔细想想,这应该与她多年来养成的学习习惯和了解时政时事有很大的关系。再说,母亲身上具备的那些勤俭持家、自力更生、助人为乐的行为,不也是延安精神的一种体现吗?

母亲对延安虔诚,不仅是一个农民的真情实感,也是我们全家人的共识。每次来延安,当面对延河、宝塔山、窑洞时,我总能感受到它们的神奇。看到祖国日益强大,领略了昔日这座西北贫穷落后的山沟小城,如今已成为一座经济发展快速、市容环境干净、社会治安稳定、人民生活安康的美丽之城、幸福之城时,我会发自内心地感慨延安精神的伟大,感悟它深刻的丰富内涵和时代价值。明白了无论是在战火纷飞的战争年代、百废待兴的建设年代,还是在波澜起伏的改革年代和日新月异的新时代,艰苦奋斗的延安精神就是我们战胜困难走向胜利的传家宝。幸福是奋斗出来的,民族复兴也是奋斗出来的。

我很欣慰,陪同母亲的延安之旅,是我今生收获感动和认知最多也最难忘的红色之旅、感恩之旅和洗礼之旅。

(作者:陈军强)

责任编辑:林静

特约编辑:江淮

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久