“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

说起延安情,绕不过的就是儿时对宝塔山的向往之情、崇敬之情。我的家乡在甘肃渭源,我的延安情是从我家炕后墙发黄的四扇屏画—《革命圣地延安》开始的。经过多年的努力学习,我终于走进了长庆石油学校,成为石油大家庭的一员。1987年的一个夏天,我们学校组织去宁夏马家滩钻井队实习,路过延安时参观了毛主席纪念馆、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址、中央大礼堂,还有我向往已久的“宝塔山”。眼前这个我梦中的巍巍宝塔,就是中国共产党走向成功的指路明灯,它诉说着老一辈无产阶级革命家,以雄才大略,运筹帷幄,指挥了全国的抗日战争和解放战争,奠定了人民共和国的坚定基石,培育了永放光芒的“延安精神”,谱写了可歌可泣的伟大历史篇章。

难忘的延安青春岁月

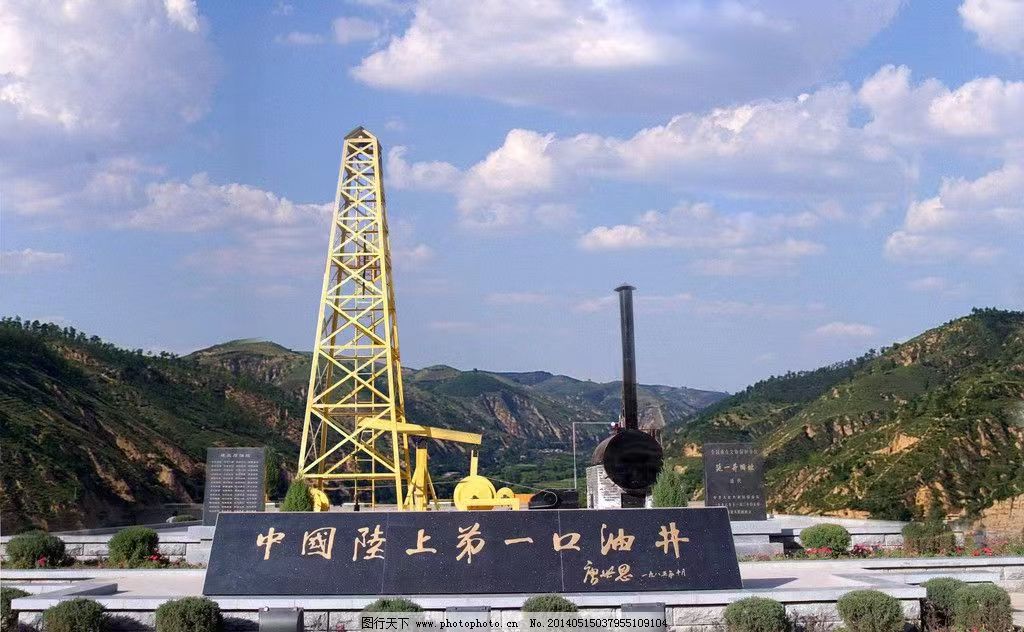

我工作的采油一厂地处革命圣地延安,传承延安老区深厚的红色基因,成百上千的石油人坚守“我为祖国献石油”光荣使命,发扬“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”的石油精神,在宝塔山下搭帐篷、住窑洞、挖窝子,风餐露宿、战天斗地,胸怀报国之志,恪尽兴油之责。“三个石头支口锅”“人拉肩扛搞会战”“顶风冒雪修油井”“连夜投产抢产量”的奋斗场面历历在目,开发着素有“磨刀石”之称的安塞油田。几代石油人将延安精神、石油精神和解放军精神融入血脉,坚持身在延安学延安,以实际行动淬炼了“好汉坡精神”。当年我哼着“安塞油田出好汉,好汉坡上好汉多”的歌曲,带着去“当好汉”的念想,从庆阳马岭第二采油厂来到了延安市安塞县王瑶乡高沟口村的山沟里,当时的高沟口号称“小香港”。这里道路还是土路,整天黄土飞扬。特别到春天,沙尘暴和路上会战车辆、拉油车辆扬起尘土常蒙蔽双眼。高沟口参加安塞会战的有钻井、井下、油建、筑路、运输、压裂、采油、生活服务等单位,道路上车水马龙。我从事的工作是修井工作,在艰苦的修井行业我度过了最年轻、最宝贵的12年时光。我们战酷暑,顶风冒雪,连夜投产、抢修趟井,抢进度夺油上产。有时连续奋战两三个昼夜不休息也是家常便饭。

修井工作是辛苦的,白天上山干活,晚上写修井总结报告。那时不要说电脑,连计算器也没有,计算用原始的算盘。一份修井总结报告,一写就是一晚上。一式6份,下面放5张复写纸,要写透、写清楚,不敢有一个错别字,且必须是一笔一划,倾注全身的劲才能笔透6页纸加5张复印纸,不然又要重新抄写一遍。经过多年的实践、学习、思考、摸索、实战,凭着对石油的热爱,对修井技术工作的执着,练成了对油井可以“望、闻、问、切”的油井“医生”绝活,完成油水井措施作业约600多口,维修检泵作业约1200多口后,我成为一名真正的油井“医生”。修井工作风餐露宿,每天要起、下拉两三百根90多公斤的油管。安塞油田刚开发,油气比较高,起油管遇到卸油器打不开的井,油管喷出原油,喷得人身上全是油水,油工衣又重、又脏无法穿时,我们就在井场的黄土中学“驴打滚”,油工衣粘上黄土,再用废旧钢卷尺自制的“油刮子”刮净油泥,再打滚再刮。经常为了完成当日的生产任务,我们还要冒雨作业,有时还要人拉肩扛人工给车上装卸油管,这正是对石油精神、延安精神的最好诠释!

为延安石油开发奋斗奉献

1998年主副业分开后,我带领修井队伍创市场,足迹踏遍了安塞、延长、志丹、吴起、靖边、定边等延长油矿油区,我这个油井“医生”,对延长油矿的很多“疑难杂症”井,也进行了“切脉、诊断”,处理了很多别人多次未修成功的难缠事故井,还有不出油的“趟井”,使很多油井获得了重生,产出工业油流,为延安老区的建设贡献了自己应有的力量。经过多年的反复钻研、摸爬滚打,我这个油井“医生”的技术也日趋成熟,也让我实现了我儿时的梦想——成为一名石油行业的真正的油气田开发工程师。

2006年以来,我开始从事油田安全监督工作。18年来,先后监督过采油一处、超低渗第一项目部、采油一厂、采气六厂、宜黄天然气项目部、采气一厂等单位油。监督的项目有钻井、试油、修井、油建、交通、采油、采气、高危作业等。监督的足迹踏遍安塞、志丹、吴旗、定边、靖边、清涧、黄陵、黄龙、宜川、富县、洛川、庆阳合水、马岭、华池等地方的油气田。在监督的过程中发挥自己多年在作业现场安全工作的经验,发扬“啄木鸟”精神,遵循“宁听骂声,不听哭声”的监督理念,能够在第一时间及时发现场站、作业现场的重大隐患、风险,及时督促生产单位、作业单位整改,防范了事故的发生,发挥了监督保障作用,为油气安全生产运行贡献了自己的力量。

在延安工作的33年里,我的足迹踏遍了油田的山山峁峁、汗水洒遍了石油井场。孩子们大学毕业后也陆续在油田工作,一家人能够快快乐乐生活在一起。我不由想起了一首民歌:“多少次魂牵延河水,多少次梦回宝塔山,走一道岭吆,翻一道山,一幕幕往事暖心田,忘不了枣园啊灯灿烂,忘不了杨家岭霞满天,忘不了香甜可口的小米饭,给咱顶天立地铁腰杆”。延安长庆石油的开发和延安小米饭给了我全家铁腰杆,给了我及孩子们奉献石油的广阔天地,让我的延安情、石油情、延安精神、好汉坡精神,代代弘扬,永远传承下去。

石油情让我融入了延安

延安工作期间,无论是“冬三九”还是“夏三伏”,我都穿梭在延安的大山里,这不仅锻炼了我不畏严寒、不怕炎热、不怕吃苦的拼搏精神,也让我的身体得到了锻炼。今年59岁的我,仍为油气田的安全监督工作贡献着自己的力量。

我喜欢陕北民歌、大秧歌、安塞腰鼓。情意绵绵的陕北民歌通俗易懂,朗朗上口。延安山大沟深,人员稀少,人们就用民歌来表达爱情,用扭秧歌来贺新年、锻炼身体,愉悦心情。每年的大年初五,陕北的大街小巷、沟沟峁峁的大小村庄的人员密集处,便到处扭起了秧歌。唢呐声声、擂鼓喧天、彩绸飘舞、欢声笑语。腰鼓动作丰富、豪迈粗犷、潇洒大方。节日里,尤其是春节,如果没有秧歌、腰鼓舞助兴,节日将不再热闹,延安人民对美好生活的向往,对幸福生活的赞美之情就不能完全地表达出来。陕北延安丰富的红色文化让我生活得快乐,幸福。

随着多年在延安工作、生活、交流,我还学会了陕北话。学唱陕北民歌,学扭延安秧歌,学打安塞腰鼓,欣赏清涧道情,聆听延安说书等成了我业余不可缺少的活动。听着延安话亲切,吃着延安小吃美味,听着清涧道情开心,欣赏陕北民歌悦耳、兴奋。在工作、生活中我情不自禁地融入了延安,随着年龄的增长情意更加深沉。延安风味别致的小吃也使我情有独钟,如:延安南桥擀面皮、延安凉粉、荞面碗托、软米油糕、子长煎饼、羊杂碎、抿节、油馍馍、洋芋叉叉、甘泉豆腐干、铁锅炖羊肉、酸菜面、香菇面等。

近几年,延安翻天覆地的变化让我更离不开延安。延安的山更绿了,天更蓝了,人们的生活方式也更加现代化。人民生活也越来越好了。延安的交通也变得很发达,高速公路南北、东西贯通,城市道路四通八达,飞往北京、广州、西安的航班也逐渐增多,到北京、西安等地的火车、动车也增加了、提速了。高铁正在修建中,以后1个小时就到西安,非常方便。

延安昔日红色气息,随着时代的潮流而进化出属于自己的特色。站在金延安延河大桥上看着奔流不息的延安水,我思绪万千,延安母亲真的穿上了新衣,改变了昔日的模样。我爱延安的文化、延安的小吃、延安的红色经典,我更爱延安的山山水水,城市美景。石油情让我对圣地延安有了深深的难解之情!

(作者:陈桂喜)

责任编辑:邢树森

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久