“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

“延安大学新生入学须知”,周末收拾旧物,一张泛黄的纸上十个鲜红的大字映入眼帘,将我的思绪瞬间拉回了大学时光。

18年前,从小吃着小米饭、喝着南瓜汤的我,在“这可是咱这山上第一个女大学生”的送行中跨上了装着简单行囊的二八杠自行车,带着18岁的不屈和青春走出村庄,伴着金秋九月的五谷香、瓜果味一路向前,转面包车,倒小巴车,热情拥抱那个带给中国共产党和中国人民光和希望的圣地延安。

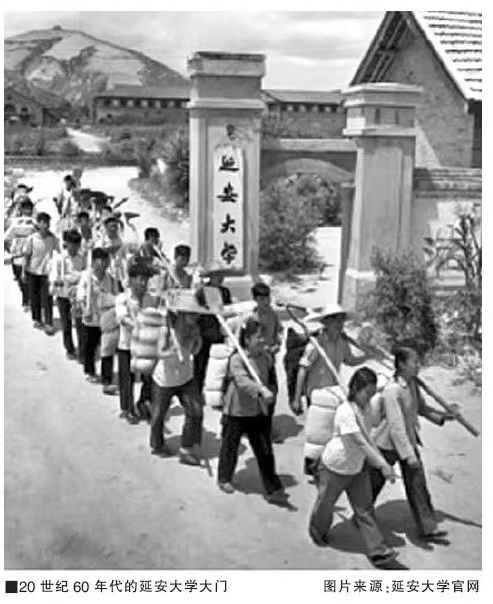

“延安大学与杨家岭革命旧址比邻而居,创建于1937年,是中国共产党创办的第一所综合性大学,校名‘延安大学’是毛主席亲自命名的,大门上的‘延安大学’四个大字是郭沫若老先生当年视察时题写的……”站立在庄严而又简朴的延安大学门口,听着身边“小红帽”志愿者激情洋溢的介绍,凝神仰望“延安大学”四个大字,原来这就是延安,这就是我的延安大学,我将在这里度过四年的大学时光。

“延安大学是一所政治经济文化的大学”。迎着毛主席苍劲有力的题词,我走向延安大学当时位于大门左前方的体育馆,接受了我大学的第一课——弘扬延安精神专题讲座。置身偌大的体育馆,被一条条鲜艳的与延安精神有关的横幅包裹着,耳边回响着的是“自力更生、艰苦奋斗”,“实事求是、理论联系实际”,“全心全意为人民服务”等激扬的文字,脑海里闪现的是红军跋山涉水历经千辛万苦到达延安、南泥湾军民大生产等革命年代的一幕幕场景……这就是革命时代亿万优秀青年魂牵梦萦的圣地,而今,我也置身这片热土,那种自豪感油然而生。

“前进呀前进!延安的精神,永放光芒!延安的精神,永放光芒……”随后就是为期两周的军训生活了,每天耳边都回响着这样激昂的旋律,全校十多个学院数千名学生的歌声此起彼伏,不是这个学院的学生在学唱《延安大学校歌》,就是那个学院的学生在练唱《黄河大合唱》、《南泥湾》、《东方红》等红歌,当时,对于五音不全的我来说,唱红歌、踢正步、学打军体拳实在是太艰难,真想大吼一声,“什么蜀道难,难于上青天。”上个大学,怎么就这么难,比正午在山顶顶上锄地还累,比午夜做数学题还煎熬,然后又默念一遍毛主席的《长征.七律》“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,用以激励自己。我现在上的是延安大学,地处革命圣地,接受的是军事训练,还怕啥苦呢?

延安的秋雨,连绵不绝,总是下个不停。军训,雷打不动进行着,大家不是在大礼堂里排练合唱,就是在还在施工建设的延安大学体育场空地上练站军姿,学打军体拳,学习打靶……湿哒哒的鞋子,湿漉漉的衣裤,潮湿的地面,特别是学习打靶的时候,趴在积水的地面上,那种酸爽真是无法用语言形容,腹部也会发出隐隐的疼痛,可是环顾四周,大家都谨遵教官指令,一声不吭趴着,眼睛瞄准靶心……这就是延安,这就是延安大学的学生。

紧张有序的军训生活在我们文学院斩获结业展演大合唱一等奖中落下帷幕,同获一等奖的还有鲁艺学院。这成为大家给五湖四海的同学打电话、写信炫耀的必说话题,鲁艺学院的学生很多都有深厚音乐基础,老师更无需多说,“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”这样激昂的旋律就是曾经的鲁迅艺术学院音乐系主任洗星海创作的。

正式上课之前,文学院一直都是集体行动,汉语言文学、秘书学、新闻学的本专科学生大概有五六百人的样子,国庆七天长假过后,我们开始有了以班级为单位的更多集体活动。第一次班会上,一个仍然穿着军训服、军训鞋的男生闯进了我的生活。浓密的眉毛、高挺的鼻梁、深邃的眼神、挺拔的身姿,在自我介绍说是班主任抓的临时班长后,轻轻拿起粉笔在黑板上写下清秀俊朗的班级名,让我相信原来真的可以字如其人。那天,他还说了一些诸如上课时间、上课地点、班级纪律、班费收取等等事项。班会一结束,他就坐在教室一角收费,看着他身边黑压压的人群,我用心写下“以宿舍为单位收取会更高效”的小纸条递到他面前,他低头看了后,抬头给了我一个明媚的微笑,立即抱歉地给大家说了新的收费方式。

后来,我跟他有了更多相处相知的机会。他出生在大西北的贫困山区,来上学的时候,穿着母亲做的千层底布鞋,兜里揣着暑假打工挣的还不够学费一半的钱,背上背着只装有入学通知书、几件单衣的背包,坐着绿皮火车来到了延安。他想上大学,但是又不知道能不能上大学,他刚到学校的第一件事情就是找班主任,问能不能延期交学费,如果不行的话,他就打道回府了。老师帮他解决了学费缓交问题,还帮他申请了勤工俭学的“小红帽”岗位。他说能够继续读书,特别高兴,也特别珍惜。军训后,还穿着军训服不是对军旅生涯有什么执念,而是他实在是没有比那军训服更适合当季的衣服了。

那时候,每天下课,我们其他人都会快速收拾课本,一窝蜂跑去食堂抢饭。只有他,不慌不忙,慢慢地收拾课本,然后再把教室桌椅摆放整齐、地板清扫干净之后再走。

跟他熟悉以后,我会跟他在图书馆整理图书、陪他在教室整理桌椅、一起坐在教室备战考试……这些一直都是我大学四年里最美好的回忆。一直深藏心底的小心思莫过于每次进教室,我都会环顾教室一周,努力搜寻他的身影,看不见他时,我会坐在教室最中心的位置,看见他时,我会坐在他的左前方或者右前方,这样一个抬头、一个回眸、一个转身,我就又可以看到他坚毅的脸庞、深邃的目光。

我们家的日子并不富裕,可我不用为学费和生活费发愁,跟他比起来,我是幸福的!跟他同在一间教室上课,能时常看见他的身影,我的内心充满着力量。“立身为公,学以致用”,这是延安大学的校训,又何尝不是我们做人做事之道呢,努力一点,风华正茂的年纪,就是要拼一把,如革命年代的延安青年,像现在的他一样。

一年放假时,妈妈接到一个电话,说是一个小伙子找我,他欣喜地告诉我,他还在学校帮着老师处理一些事务,期末的现代汉语成绩出来了,班里有好多同学都不及格,而我考了全级最高分,连任课老师都在惊喜呢!

那些年,一个坚定的理想信念,一个朴实上进的青年影响,一个个老师偏爱的言语激励,让我的大学生活充实而又快乐。在阳光明媚的杨家岭沉思,在宽阔的窑洞广场跑步,在静谧的兰蕙园里晨读,在深夜的其芳楼里自习,在书墨飘香的图书馆里遨游……天资并不聪慧的我,拿到了一等奖学金,考取了第二专业的秘书资格从业证书,加入了中国共产党……

又是一年毕业季,我收到了一所师范大学的现代汉语专业硕士研究生录取通知书,拿到了中国石油长庆油田的一个职位。与他面对面坐在校外的一个小吃店里,他告诉我,毕业后,他会继续留在延安,做一名大学生村官,为延安的父老乡亲服务;我给他说,我决定用硕士研究生录取通知书换取前往长庆油田的报到证,去广阔的鄂尔多斯盆地闯一闯。

凝神再看“延安大学新生入学须知”,红色的“延安大学”愈加鲜亮,耳边回想起熟悉的旋律,“为挽救祖国危亡,为争取民族解放,延大的英雄儿女贡献了革命的青春和力量,前进呀前进,革命的熔炉,永放光芒;为祖国繁荣富强,为人类美好理想,延大的英雄儿女正献出全部的热和光,前进呀前进,革命的传统,永放光芒……”脑海里交织着他栉风沐雨在革命老区扶贫攻坚、抗击疫情、乡村振兴一线奋战,我披星戴月在鄂尔多斯盆地激情书写的画面。

(作者:苗娟、延婷)

责任编辑:邢树森

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久