“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

我是听着《南泥湾》的歌长大的一代人。听着歌词,想象着南泥湾、陕北的好江南模样的那派景象,渴望能有机会亲身探访这块神奇的土地,领略她的富饶美丽和人杰地灵。

终于,在一个秋雨绵绵的日子,我来了。白色雨雾笼罩着山坡,山川里也飘着薄薄的雾纱,当我置身南泥湾,在云里雾里似仙境般旷野,更显神奇,仿佛穿越了时空,眼前浮现出了三五九旅的八路军战士,背着步枪,扛着镢头,在烽火连天的战争年代,为了生存,为了抗日战争的胜利,响应党中央毛主席的号召,开展了一场惊天动地的延安大生产运动。

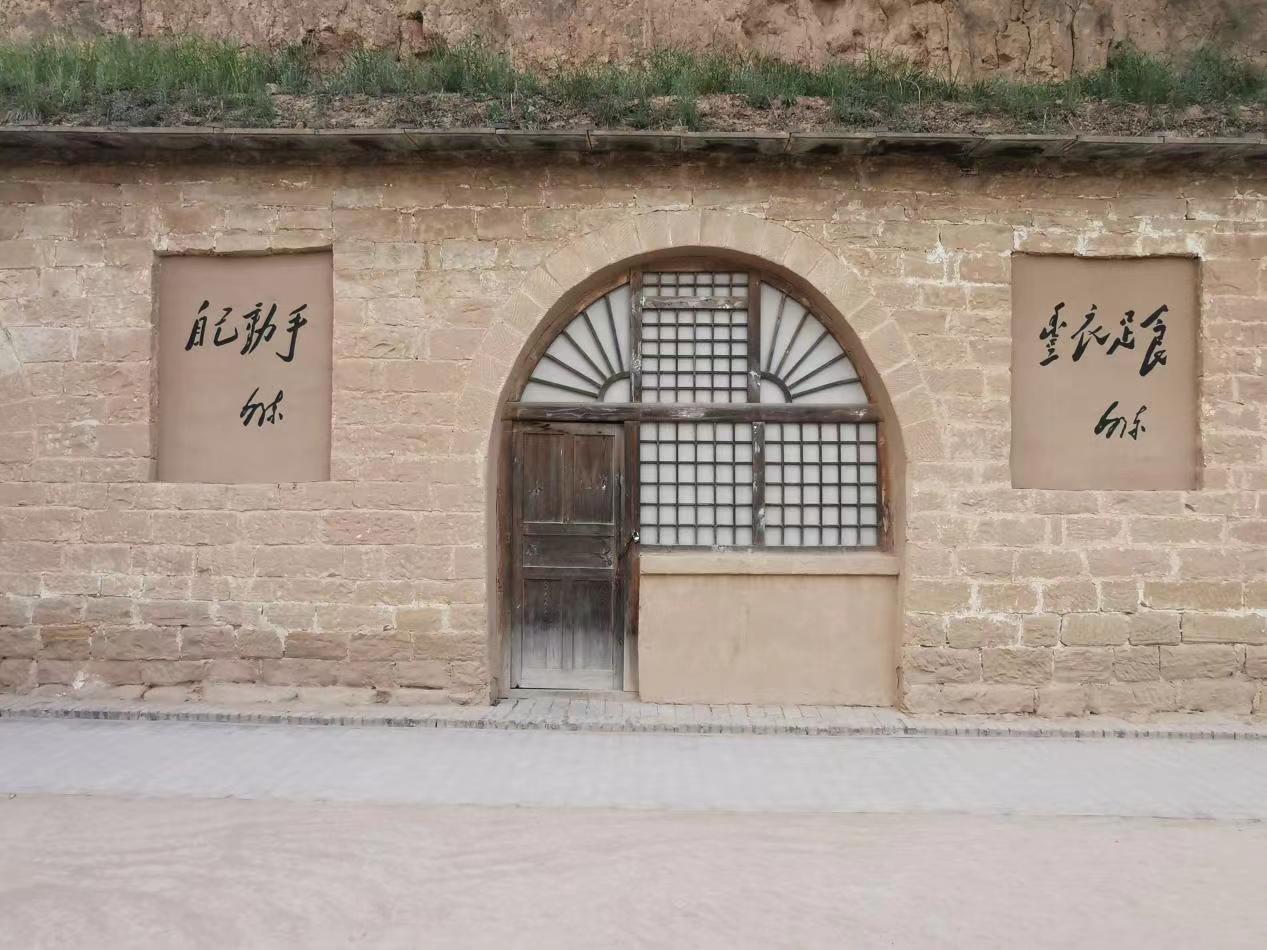

1941年的早春,春寒料峭,寒冷的北风还在吹,八路军三五九旅7000多名将士在旅长王震率领下,他们逢山开路,遇水搭桥,高唱着“一把镢头,一支枪,生产自给保卫党中央”的战歌,从绥德浩浩荡荡地开进了人迹罕至、遍地荒山的烂泥湾(后改称南泥湾)。初进南泥湾,迎接战士们的是一个又一个的困难和考验:没有房子住,战士们就自己动手搭草棚、挖窑洞,在荒山野岭上安营扎寨;没有粮食吃,就蹚过冰冷的河水,到百里外去背粮,没有背粮的工具,干脆就把裤子的两条腿一扎当口袋用。然而对于当时7000多人的部队来说,运回的粮食极为有限,战士们又上山挖野菜、剥树皮搭在一点点粮食中熬煮成粥来充饥。虽然盐水煮野菜没有一滴油来当菜,可战士们硬是咬紧牙关,都挺了过来。打仗要有枪有子弹,开荒种地要有镢头、锄头等工具。可在当时国民党顽固派的封锁下,在短时间内7000多人要人人有工具,既没有钱也无条件去购买,农具须钢铁打制,一把镢头两斤半,战士中有会打铁制作农具的,战士们又到处搜集破铜烂铁自己造,可上哪儿去搜集,又能搜集多少呢?战士能有一件称手镢头,如同在战场上缴获日本鬼子一挺歪把子机关枪一样带劲。最大的困难还是开荒生产,要把长满荆棘树木的荒地开垦成能种粮的田地,那你得使出浑身的劲儿啊,当时生活条件差,吃不饱饭,举起沉重的镢头,身上就觉得软绵绵的,满手打得都是血泡。

我小时候见过开荒种地,先要用镰刀把杂草、荆棘割倒,用弯刀把树木砍倒,晒上数十日,草木晾晒成半干时,点把火烧掉。挖土地开荒,只能用板锄(镢头),它能松土,能斩断密布于土层下的树根,还要把翻出的石块和树根疙瘩搬至地边。挖这种地,特别费力,饭吃得再饱一会儿就饿了,几天不吃肉的人,挖地干活就没有力气,也不耐久。

八路军三五九旅的将士们,坚持、坚持、再坚持。革命理想鼓舞着他们,沉睡了百年的南泥湾沸腾了,到处都是劳动的人群,到处都飘荡着昂扬的歌声,用一首首歌声唤醒了沉睡的土地,用汗水浇出了万亩良田。栉风沐雨、流血流汗,开荒种地、养猪养鸡还养鱼,开展劳动竞赛,以不怕苦不怕累不怕牺牲的革命精神,搞大生产。人努力,天帮忙,风调雨顺,粮食大获丰收。一转眼三年过去了,极目四望,不毛之地,长出了庄稼,一座座荒山披上了金色的盛装,南泥湾有了牛羊满山、猪满圈,肥鸭满堂、鸡满院,粮食大丰收、瓜菜堆如山的兴旺景象。

毛主席来视察南泥湾后,高兴地说:“你们这里呀,什么都不花钱,战士们靠自己的双手创造了一切。敌人啊,要困死我们、饿死我们,越困你们就越胖了。”又说:“困难并不是不可征服的怪物,大家动手征服他,它就低下头,我们现在没有外援,假定将来有了外援也还需要以自力更生为主。”

在南泥湾现场教学中,我们坐在小马扎上,心中怀着崇敬之情,静静地听讲解员讲述着当年在南泥湾的土地上,那一幕幕可歌可泣的感人故事。《南泥湾》只唱出了经八路军三五九旅艰苦卓绝三年生产建设后的美丽和取得的成果,没有唱出他们经历的无数艰难困苦。在南泥湾有座烈士陵园,那里长眠着900多位烈士,他们没有牺牲在抗日战场上,为了民族解放、为了让我们这支抗日的队伍能够生存下去,在生活、医疗条件极为艰难条件下,因疾病、饥饿、过度劳累、营养不良、缺医少药而倒在了南泥湾这块土地上。他们虽然没能看到欢庆抗战胜利的场景、没有看到人民当家作主的那一天,可共和国没有忘记他们所做出的牺牲和贡献,历史会永远铭记他们。

致敬三五九旅!致敬南泥湾!

(作者:陈永明)

责任编辑:林静

特约编辑:赵大力

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久