“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

生命中,多少过往都成云烟,唯独七年前一次朝圣般的洗礼,让我记忆犹新,不曾忘却。

那是2016年的夏日,我们单位组织党务干部利用暑期到革命圣地延安进行主题教育实践活动。

延安是我神往的圣地,是多少回在梦中搂着宝塔山的地方。诗人贺敬之一首激情澎湃的《回延安》,在我幼小的心灵里播下一颗红色的种子,慢慢生根发芽,长成一棵参天大树,成为我生命中一座永不熄灭的信念之塔。

延河水,宝塔山,她是一个地域象征,更是一种意象万千的红色图腾,共生在我生命的每一个细胞里,滋养着我的生命茁壮成长。

延安的黄土、窑洞、枣树,构成了这块土地的基本基调,遍布在延安的沟沟卯卯,山山岭岭。朴实中昭示了一个政党的伟岸,静谧中显示出她的与众不同,成为我党哺育干部的摇篮之地,不忘初心的出发之地,全面抗战的指挥中心。在这里,我仿佛看见毛主席身披土布棉衣,手夹烟卷,在军事态势图前屏息凝神。那盏油灯,彻夜不熄,那个思想,夙夜不眠。我仿佛听见滴滴哒哒的电报之声,穿过山川河流,从这里播散全国,成为全民抗战的号角。

在南泥湾,我们聆听了三五九旅的奋斗故事,参观了三五九旅开垦的层层梯田,看到了共产党人的奋斗历程。一片荒山野岭变成丰饶粮仓,实现自己动手丰衣足食的历史转变,打破了国民党对根据地的围困封锁。

延安是一块神奇的地方,有着一种无形的强大磁场,吸引无数志士仁人奔赴圣地,寻求真理;大批热血青年学生投笔从戎,献身革命。他们无论生死,不计金钱,义无反顾,最终成为旧世界的掘墓人,建设新中国的主力军。

那次参观几年后,我从省作协处领受一项写作任务,编著八路军北上抗日史料。在浩如烟海的史料中,我看到,国难当头,国共两党的合作之路并不顺利。为唤起四万万同胞抗击日本帝国主义,建立抗日民族统一战线,1937年4月5日(清明节),国共两党分别派代表,同赴位于陕西黄陵县桥山黄帝陵,公祭中华民族的始祖黄帝陵。敬告列祖列宗,面对家仇国恨,发誓兄弟同心,共御外敌。

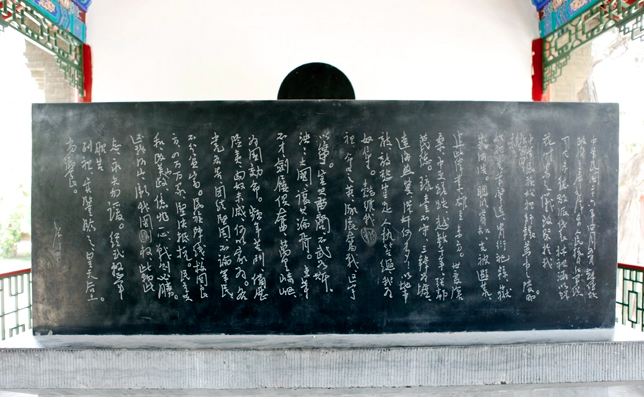

毛主席感慨万千,慷慨激昂,亲自起草《祭黄帝陵文》,祭文56句,用八句概括黄帝的伟业,其余均写中华民族的现实遭遇和中国共产党对时局的看法。全篇昭告明志,一切以国家和民族的命运为念,“万里崎岖,为国效命”的情怀溢于言表。同时,呼吁各党各界,求同存异、同仇敌忾、共御外侮,使赫赫始祖之伟业,如凤凰之再生。文如其人,文如其志。毛泽东的这篇祭文不但在思想性与艺术性方面均远超国民党的祭文,与历代祭文相比亦格调宏阔,气势夺人。

“还我河山,卫我国权;此物此志,永矢勿谖(xuān忘记)。经武整军,昭告列祖;实鉴临之,皇天后土。尚飨。”在侵略者的铁蹄蹂躏着我大好河山之际,我们面对先祖,同仇敌忾,一定要让侵略者还我河山,捍卫我主权,这样的志向和决心,将永志不忘!国难当头,山河破碎,我们一定要严格治军整军,加强国防力量,保卫国家。清明时节,祭祖之日,特此告诉列祖列宗,请你们和皇天后土一起加以监督!最后,请享用祭品吧!这个祭品就是中国共产党人的铮铮铁骨和万众一心的坚强意志。这一惊天地、泣鬼神的壮举,充分表达了中国共产党人和全国各党各派组成抗日救国的民族统一战线,坚决抗战到底的坚强决心!

第二年,又是清明前后,朱德总司令从抗战一线迂回延安,在路过黄帝陵时,又一次走进黄帝陵,祭拜黄帝。体现了老一辈革命家面对民族危亡,决心抗日到底的坚定信念。忠孝大爱,感天憾地!

延安这块根据地,培养了大量的抗日将领,这个战略的大后方,也是千千万万的抗日战士用鲜血和生命换来的。在整理八路军北上抗日资料的过程中,我第一次关注到,在千军万马东渡黄河,奔赴抗日战场的时候,有一支留守部队,保卫着延安根据地,保卫着中共中央、毛主席的安全。

当时,中共中央为保卫陕甘宁边区的安全,成立八路军留守兵团,在千里河防一线,配合边区政府开展群众工作,进行抗战动员,并以军事打击与政治争取相结合的方式,对流窜于边区境内的土匪进行清剿。1938年3月起,日军频繁向陕甘宁边区黄河防线进逼,留守部队在河东八路军配合下,取得多次河防作战的胜利。为巩固陕甘宁边区做出了重大贡献,为保障党中央毛主席的安全做出了历史功勋。

在延安,我们有幸观看了刚刚兴起的情景电影《延安保卫战》。这是利用声光灯电全力打造的一部红色经典剧目。坐在户外的观众席棚,在草木葱茏的苍山背景下,巨大的爆炸火光燎烤着我们的脸庞,震撼着我们的心灵。我们用心感受着硝烟弥漫的战场,似乎又回到生死决战的1947年春。

剧目生动再现了当年胡宗南进入延安时的飞扬跋扈,也表现了蒋介石得意忘形的自负。他来到毛主席曾经住过的窑洞,看到简陋粗糙的家具,看到主席的劳动纺车,他实在想不到,一个共产党的领袖就生活在如此简陋的房间,还要自食其力,如何运筹帷幄,决胜千里?又如何在这张坑坑洼洼的桌面上,写出如此尖锐犀利而有文采飞扬的文章?他把自己关在房间,想象着共产党人和国民党人的区别,想象着江山社稷的成败。今天,我们来到这里,想象着共产党人的初心,也想象着江山社稷的安危。这也是一场严肃认真的考试,考验着每一个共产党员,考验着这个世界上最大的执政党。

在延安街头,我们品尝了土豆不烂子,喝了小米南瓜汤,经过现代烹饪技术的制作,它们已经成为当地一道特色小吃。想当年,这些小米、土豆、南瓜,喂养了一代革命者饥肠辘辘的肠胃。面对国民党的经济封锁,粮食禁运,他们靠着坚强的意志,坚定的信仰,走出革命的低潮,迎来胜利的曙光,成为新中国的主人。

人的一生,总有那么几次相遇,是刻骨铭心的。在对的时间,遇到那个对的人,在某一个时段,遇到生命中的感召,像虔诚的信徒,从此刻骨铭心,记忆一生。延安之旅是一次朝圣,是一次修行,也是生命中的一次赋能,让我从此更加坚定信念,不忘初心,踔厉奋发,勇毅前行。

(作者:杜刚辰)

责任编辑:林静

特约编辑:江淮

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久