“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

一直很向往延安,这座处处散发着革命荣光的城市,有一种独特的魅力,吸引我一步一步向它靠近。

2002年的冬天,15岁的我,第一次在初三语文课本里,读到贺敬之的《回延安》,就被这首诗所打动,被它征服,用心记下诗中的每一处地点:宝塔山、杨家岭、枣园……同时,也在脑海中认真地幻想延安这座城市到底是什么样子。那个冬天大雪纷飞的傍晚,我就这样一直在心里默念与延安有关的这些地名……彼时彼刻,15岁的少年,抱诗取暖,彻夜难眠。仿佛化身为诗人贺敬之的我,阔别10年,回到日思夜想的延安,睁着一双大眼睛,看什么都感觉分外亲切。以后的每一次,我再读这首诗,还是会像第一次一样,内心充满激情和感动。

暗暗发誓,今生一定要去一次延安,像20世纪30、40年代全国各地纷纷涌向延安的有志青年一样,去延安学习,去延安劳动,去延安磨砺,去延安进步,去延安投身于中国共产党火热的革命事业当中去,去延安追寻心中的圣洁之光。像小说家卡尔维诺在《看不见的城市》里描述的那些千奇百怪的城市一样,延安,在很多年里,也一直是我梦中幻想着的城市……

2018年8月的一个周末,作为“文艺青年”的我,终于有机会跟着一个红色旅行团去延安学习两天。

那天,坐上旅游大巴,从我所在的长武小城出发,往北,再往北,汽车行驶于“福银高速”,又转到“包茂高速”上,我的内心便开始突突直跳, 4个多小时以后,梦想终于照进现实。

双脚踏上延安这片土地,内心的兴奋和激动之情无以言表,彼时彼刻,梦境里的延安和现实中的延安交叠出现,不断变幻着不同的身姿,让人目不暇接、眼花缭乱。

那一刻,我难以用语言描述自己的心情,只能一遍遍地悄声背诵那首烂熟于心的诗。这一刻,延安,对你来说,还很陌生的我,却已经非常熟悉你了。那种熟悉,包含了一个充满理想和志向的少年,多少年的等待与梦幻。

那一刻,仿佛我是痴情的汉子,从远方奔赴一场海誓山盟的热恋,只为寻你而来,只为在此体会一种被历史标记、被生活归纳、被后来的无数专家、学者概括出来的精神世界的产物。

第一站,我来到了延安革命纪念馆,仔细地看着纪念馆中的文物,炕桌、老旧公文包、泛黄的书籍、报纸、杂志,褪了色的老照片、旧文件等等,将近3万多件馆藏文物,浓缩了当时的中共中央在延安13年时间所经历的一切。13年,也许只是岁月长河中的一瞬间,但书写了一首中国共产党光照千秋、波澜壮阔的动人诗篇。那一刻,当我站在这里,看这段红色历史,第一次以实物的形式,呈现在眼前,那么清晰,那么亲近,那么动人……面对这一切,我不由自主地热泪盈眶了。

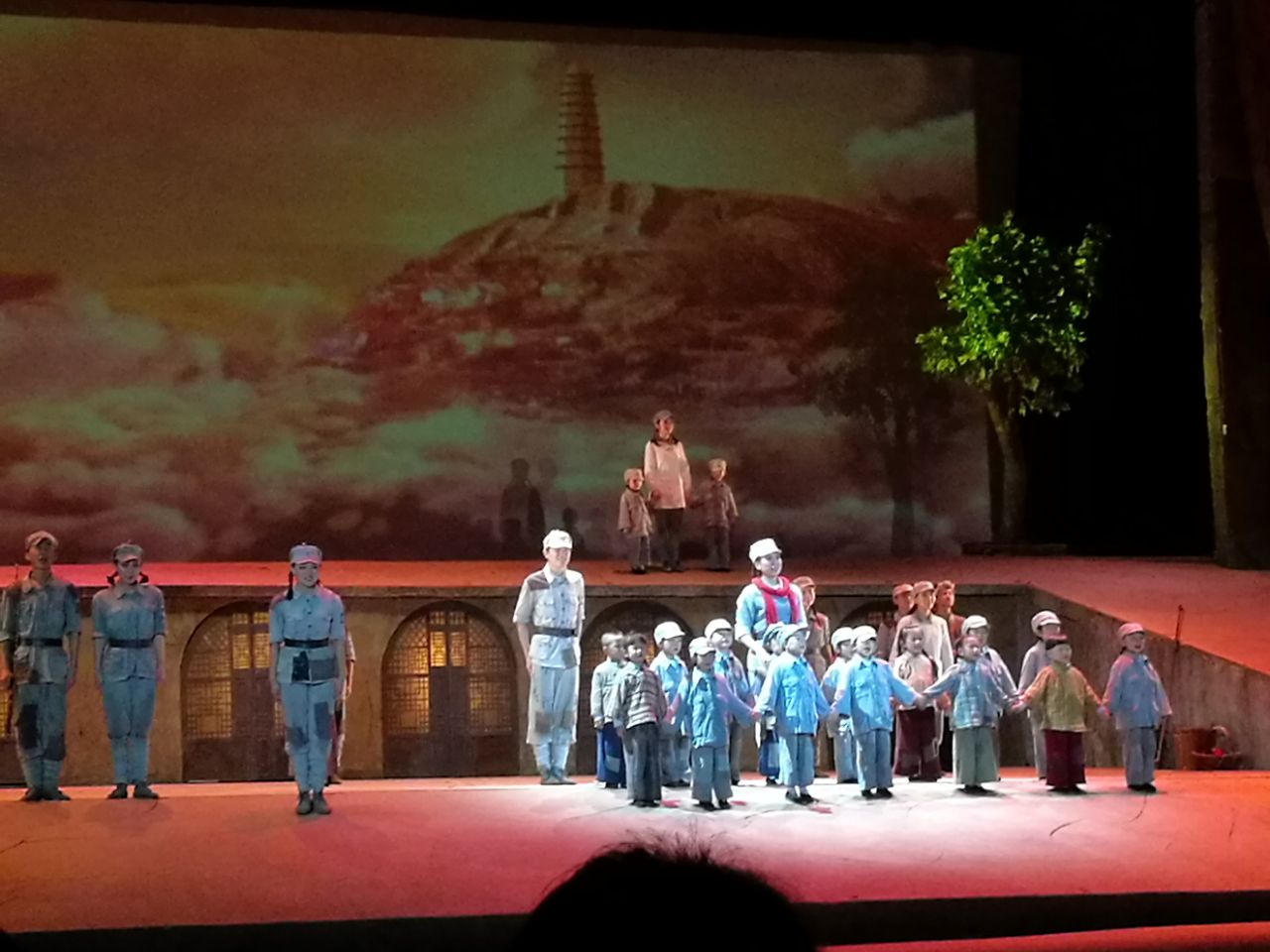

在延安大剧院,我看了一场历史舞台剧——《延安保育院》,舞美、灯光、音效,还有演员们精湛的表演,拉着我回到了那个战火纷飞的年代。幕布拉开,70多年前的情景,清晰活现。我看到的延安,前方是激烈的战役,后方是那些革命烈士的遗孤、幼童,以及为革命日夜操劳的中央首长和陕甘宁边区政府领导人的子女,他们还那么小,有的甚至还是襁褓中的婴儿。他们,都生活在这所保育院里,一天天,一年年,他们在延安、在延安精神的守护和庇佑下茁壮地成长着。尽管那时延安的生活条件十分艰苦,但党中央和边区政府对这些孩子们却格外关心。毛泽东同志为此亲笔题词——“又学习,又玩耍”,以此勉励保育院的老师们,嘱咐他们要全力地照顾和培养好这些祖国的花朵。后来,这些保育院的孩子们长大后都成为共和国的栋梁之材。

接着,我瞻仰了宝塔山、枣园,还有杨家岭。在杨家岭革命旧址,那座中央大礼堂蓝色的灰砖墙,在柔和的晨光里呈现着一种油画般高贵的动人的色彩。彼时彼刻,我站在那座神圣的礼堂,屏声静气,仿佛回到了党的七大开幕式,听到那经久不息的掌声,从岁月深处传来……

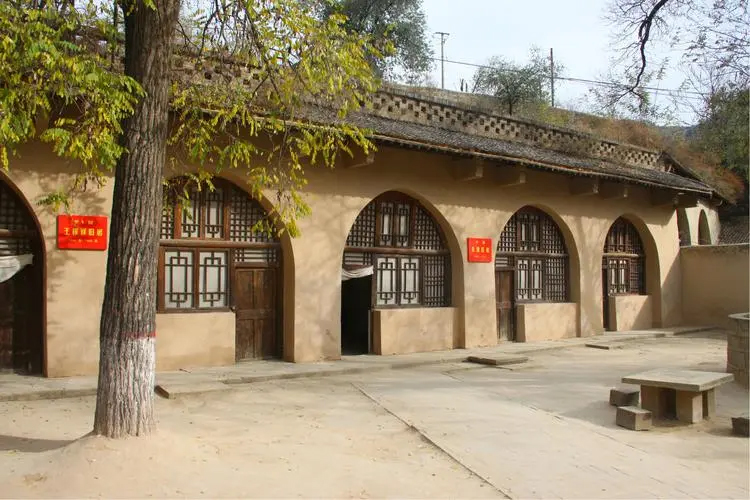

那天,在枣园,是一个戴着红领巾的小学生,当我们的义务讲解员。她一边走,一边为我们讲解这些深埋于时光深处的红色故事,描述那些感人至深的历史细节——这是毛泽东旧居,那是周恩来旧居,再看园里的雕像,那是五位领袖的集体塑像……当时的中共中央领导人,在延安生活和战斗的13个春秋,留下了足够精彩、足够丰富的故事,过去了这么多年,依然每天被人们传颂着……“红领巾讲解员”吐字清晰,声音洪亮,感情饱满,犹如一首优美的诗,一首抒情的曲,我的感动又加深了一层。

这座城市在中国革命史上无与伦比的伟大贡献,存留在了眼前的一个个红色景区里,镌刻成一段段不朽的红色的历史,一个个看过去,一处处走过去,一段段读过去……那么重的分量,那么灿烂的光芒,照耀着后来的人,让我们陷入沉思,获得启发,受到教育。

在导游的讲解下,一边走,一边看,一边思索,一边想象。那些以前只能从书中读到,从电视、电影里看到的红色历史,定格在眼下这些馆藏档案和文物、历史革命遗址上,它们不再是抽象的历史,而是具象的有血有泪的细节,它们是一封封有温度的书信,是一张张那个时代中央领导人的集体合影,是一床床破破烂烂的棉被,是一只只掉了漆并且看起来锈迹斑斑的军用水壶,是一孔孔山涯上整齐排列的窑洞……它们默默弘扬中国共产党的伟大建党精神,又幻化成全心全意为人民服务、自力更生、艰苦奋斗的精神。

是的,它的名字,就叫“延安精神”。

时隔多年,我还在想,我来延安,要寻找和感悟的就是这样一种精神,从20世纪30年代开始,培育了一代代优秀中国共产党人的精神,成为中华民族宝贵的精神财富的精神,也潜移默化地影响着后来的每一个中国人生活方方面面的精神,包含了“为人民服务”“自力更生”“艰苦朴素”的精神……这些,都可以被定义为延安精神的内涵和外延。

这就是让我魂牵梦萦的延安,这就是让我日思夜想的延安,这就是我的梦境与现实交织叠加的延安。它的质地是坚硬的,它的色调是红色的,它的情感是饱满的,它的精神是永固的……从此之后,它将永远地根植于我心。

(作者:王伟)

责任编辑:林静

特约编辑:赵大力

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久