“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山……”延安,见证了以毛泽东同志为主要代表的中共中央在延安13年的峥嵘岁月和建立的千秋伟业。中国共产党的光辉实践铸就了延安精神,现在或曾经战斗、工作、生活在延安,以及到访过延安的人们与之结下的深情,就是延安精神的实际传承。

一次延安行,一生延安情。《中华魂》杂志社、《中华魂》网举办“我的延安情”征文活动,旨在通过您讲述在延安经历的故事,让广大读者滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取奋进的力量。——编者

中华大地上,从来不乏人文古迹与自然风光交相辉映的名胜之地。然而,能称作圣地,让无数中华热血青年灵魂里浸染的,让普通的黄土地黄泥水焕发出温暖的别样光芒的,让一代又一代有共产主义信仰的革命者几回回梦里想要回来的,惟有革命圣地——延安。

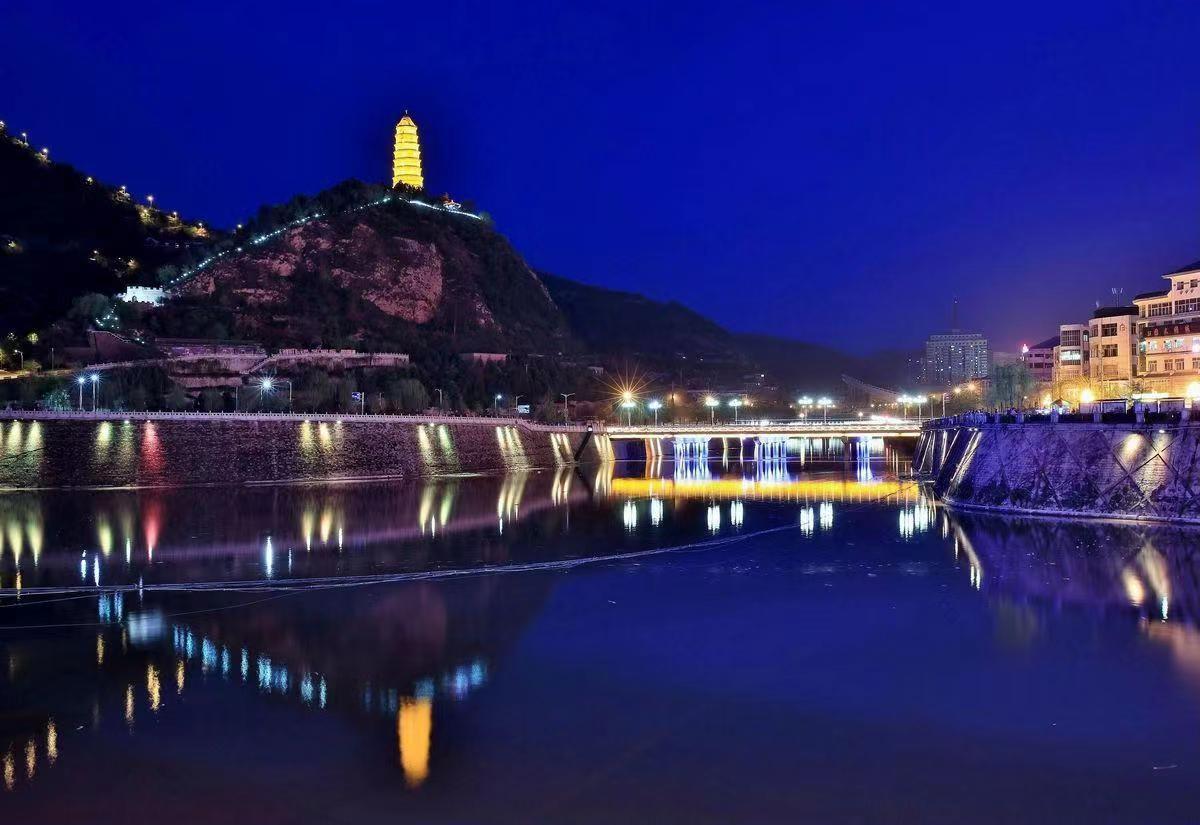

几十年的求学工作生涯中,走过了各地的山山水水,大街小巷。但是在记忆中,阳光分外耀眼,有着不一样的感觉的地方,一个是北京,另一个就是延安。出北京火车站往天安门去的路上,仿佛每一寸土地都闪耀着光芒。而走在延安市区,站在延河边,看着滚滚的车流人流河流,去往杨家岭和枣园,也是这样特殊的感觉。剔除掉主观感情主观认知,延安只是莽莽陕北黄土高原中的一个节点、一片地域。正是这片土地上生活战斗过的人杰,赋予了其举世瞩目的地灵。

一道道山来一道道水,中央红军到了陕北。1935年10月,中央红军长征到达吴起镇,与陕北红军会师,标志着长征胜利结束。1937年1月13日,毛泽东等中央领导进驻延安。从此,延安成为中共中央所在地,抗日战争和解放战争的指挥中心和战略总后方,锻造出了伟大的延安精神。

今年夏天,夜晚又一次住在延安的市区,信步走在延安的街道上,听着这情深意切的歌曲——唱支山歌给党听,我把党来比母亲;母亲只生了我的身,党的光辉照我心。想起了原版的李白的那首诗——床前明月光,疑是地上霜。举头看山月,低头思故乡。如果说每个人都有一个养育自己的故乡,那么,延安就是所有追求光明和进步的热血青年信仰的故乡、精神家园的故乡。

那是一段历史长河中的人间奇迹。“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。”“打断骨头连着筋,扒了皮肉还有心。只要还有一口气,爬也要爬到延安城。”当年流传着的这句话,将爱国青年一往无前奔赴延安的赤诚之心表达得淋漓尽致。跋山涉水之后,虽已衣衫褴褛、蓬头垢面,但意志的坚定胜过了一切。据任弼时1943年12月在中央书记处工作会议上的发言,抗战后到延安的知识分子总共4万余人。他们中不乏家境殷实、生活优渥者,甚至还有不远万里归国抗日的华侨青年。

西北的小城——延安为何会有如此巨大的吸引力?

知识分子如是说——

“我看到毛泽东主席、朱德总司令等人身穿粗布制服出现在延安街头,和战士、老乡唠家常……我被深深地感动了。我觉得我已经到了另一个世界,这正是我梦寐以求的理想所在。”

“延安有与国统区、沦陷区形成鲜明对比的自由、平等、民主的氛围,虽然物资匮乏、条件艰苦,但丝毫不妨碍它成为温暖、明朗和蓬勃向上的圣地。”

理想、信仰、信念折射出巨大的力量。

“他们坚忍卓绝,任劳任怨,是无法打败的。”在延安,民主平等、团结进步、朝气奋发、坚定的理想信念以及由此焕发的蓬勃生机和磅礴力量,让国人在黑暗中看到光明,看到民族的希望和未来。斯诺称赞延安“只见公仆不见官”的“那种精神,那种力量,那种欲望,那种热情……是人类历史本身的丰富而灿烂的精华”,是“东方魔力”“兴国之光”。

手摸着杨家岭的窑洞的墙壁,不禁想起了美国记者斯诺在延安的所见所闻:我看到毛泽东住在简陋的窑洞里,穿的是打了补丁的衣服,吃的是小米饭和辣椒土豆丝;周恩来睡在土炕上;彭德怀穿的背心是用缴获敌人的降落伞做的;林伯渠的耳朵上用线绳系着断了一只腿的眼镜;林彪请我吃的是“面条宴”;红军大学学员把敌人的传单翻过来当作课堂笔记本使用……

古希腊神话中,预言有着自我实现的功能。在当年的延安,理想信念彰显了自我实现的巨大力量。面对敌人,当年在延安毛泽东写下了《论持久战》。在中华民族日益走近世界舞台中央的新时代,面对外部势力的遏制挑衅打压,在国际形势风云变幻的惊涛骇浪中,是不是也要有“持久战”的智慧和定力呢?

1938年5月徐州失守,抗日战争已进行了整整10个月。这场近代以来规模最大的民族战争,中国能否取得胜利?如何才能取得胜利?“亡国论”“速胜论”等错误观点有相当大的市场。在共产党内,“亡国论”是没有市场的,但一些人过于看重国民党200万正规军的力量,急于打大仗,对战争的长期性、艰苦性缺乏明确的认识和充分的精神准备。1938年5月26日至6月3日,毛泽东在延安抗日战争研究会作了《论持久战》的长篇讲演,在国内外产生了重大影响。

毛泽东科学地预见到抗日持久战争将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,明确指出:通过三个阶段,在双方的力量对比上,中国必将从劣势到平衡到优势,而日本必将由优势到平衡到劣势。其中,战略相持阶段的时间将相当长,遇到的困难也将最多,然而它是战争转变的枢纽。

《论持久战》中这些异常清晰而符合客观实际的科学判断,回答了人们最为关心而一时又看不清楚的问题,大大提高了坚持抗战的信心。这部著作对国民党将领也产生了不小的影响。国民党将领白崇禧深为赞赏,把《论持久战》的精神归纳成两句话:积小胜为大胜,以空间换时间。

浮想联翩中,这样重大的历史事件越咀嚼,越有无穷无尽的味道和收获。从1935年到1948年,中共中央和毛泽东在延安奠定了中华人民共和国的基石。如今,全国全世界的人们,一批一批走过延安,在历史和现实中感受延安内涵极端丰厚的精神家园。延安孕育的延安精神,将永远是中国革命和建设的伟大的精神动力。

无数革命者的斗争精神和牺牲精神,脚踏实地的实际精神,流淌在这片土地上。“革命第一、工作第一、他人第一”的徐特立精神和“一辈子总是做好事”的吴玉章精神,大力倡导“为真理与自由而斗争”的鲁迅精神、“毫不利己、专门利人”的白求恩精神、“全心全意为人民服务”的张思德精神,长征精神、抗大精神、南泥湾精神、“延安县同志们的精神”和愚公移山精神。党中央在延安十三年,大力倡导和弘扬的这些伟大精神,对于增强党和人民的凝聚力和战斗力,战胜严重困难和强大敌人,产生了不可估量的作用。

延安十三年的历史证明,一个党、一个国家、一个民族,如果没有坚定的理想信念和强大的精神支柱,就不可能克服艰难险阻,战胜强大敌人。党中央在延安十三年培育的伟大精神家园,将永远是中国共产党人和中华儿女的精神故乡。

(作者:刘瑞;责任编辑:林静)

值班编辑:白雪 李宽

技术支持:李馨雨

值班总编:闫金久